ケンカを売りにわざわざコードを登っていったのだが、若干距離が遠かった模様。

ブロッサム、通称ちびころから覚めた目で見られている。

写真だけ見るとごく普通の格好をしているように見えるぎっくちゃんだが、実はコードに逆さまにぶら下がって頭だけをヘビのようにもたげている状態。

ちょっと気持ちが悪い。

「鳥ども」カテゴリーアーカイブ

こわい顔

タイトルは『硫黄島の星条旗』で良かったと思う

ちょっと。

人間様、身動き取れないんですが。

硫黄島シリーズ第1弾『父親たちの星条旗』を見てきた。

隣で『ナチョ・リブレ 覆面の神様』(いきなり雄叫びが上がるから、クリックには気をつけてね)をやっていて、激しく心が動いたのだが、とりあえずは当初の予定を遵守。

いや、映像すげえですわ。彩度を抑えたモノトーン調なのが雰囲気出ている。たまーに出てきたマネキン丸出しの生首とか死体とか以外は。

内容も、変にひねりもなくて、正面からストレートに作ってある感じ。若干ストレートすぎる部分もあるけど、難解なインテリ映画を見たい訳ではないので別にいい。夜間に白兵しかけてくる日本兵が若干ニンジャっぽくて笑ったが、それほど不自然ではないし、多分、当時のアメリカ兵には、こう見えてたんだろうとある意味納得したりして。

ただ、ラストの息子のモノローグはかなり微妙。多分、原作者が実際に「星条旗の6人」のひとりの息子ってこともあって、兵士たちの名誉をアピールする意味で入っているんだろうが、それまでの戦場&作られた英雄の流れでできてた緊張感がいきなりだれた感じ。

『出口のない海』でも思ったが、ラストを決めるって難しいのねん。

多分これは、アメリカ人だったら何か深いものを感じたんではという気はする。「硫黄島に立つ星条旗」は、アメリカでは切手になったほど有名な、勝利を象徴する場面だった。それをこういう形で切り込んだというのは、賛にしろ否にしろ、アメリカ人なら何らかの問題提起的なものを映画の奥に見たと思う。

ただ、日本人の目で見ると「今更何を言ってるんだ?」ってのが割とあるのも確か。

でもあの時期にアメリカが戦費に苦労してたとか、アメリカ人が戦争に嫌気がさしてたとか、それは知らなかった。週刊空母とかやってたぐらいだから、あの人たち戦争の間中やる気満々だと思ってたし(笑)。

そういえば硫黄島に偉い人が上陸した時、「海軍長官」と字幕がついてたんだが、こんな役職あったんだだろうか?

とりあえず、いちばん素敵だと思ったのは軍曹のマイクでした。

で、この映画の後、12月公開の硫黄島シリーズ第2弾『硫黄島からの手紙』の予告をやったんだが、予告の段階で明らかにこの映画とはトーンが違ってる。画面の色調すらも違ってる。日本人の観客を変に意識してるとしたら(って明らかにそうなんだけど)、微妙に大和っぽい感じになりそうでちょっと不安な印象。

まあ、だとしてもイーストウッドだから、大和よりは確実に上の作品になるだろうが。

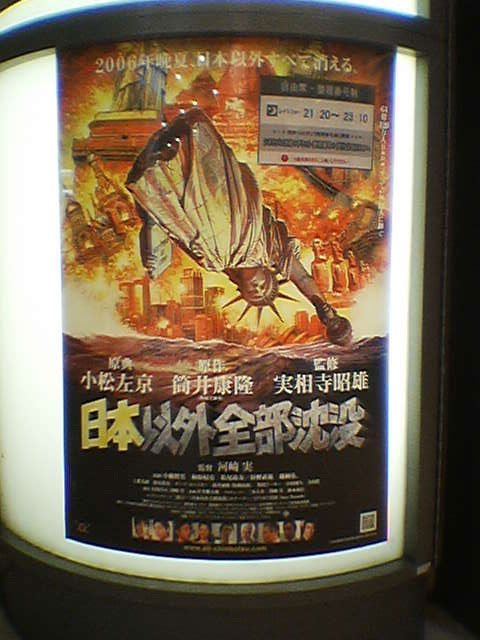

おまけ。

噂には聞いていたが、まさか本当に上映しているとは……。

寝ぐず

さて、人間様とインコとのつきあいは、ほしいという物を買ってくれたためしのない両親が、10歳の誕生日に例によって欲しがっていた手乗り文鳥ではなく、セキセイインコを買ってきたことにさかのぼる。

なぜ、娘が欲しいというものを素直に買ってこないのか謎なのだが、恐らく両親の頭の中では「娘はこれが欲しいと言っているけど、こっちのほうが自分たち的には良さそうな気がする。うんそうだ、本人が欲しがるものよりお父さんとお母さんがいいと思う物を買ってあげたほうが、娘も喜ぶに違いない!」という訳の分からん脳内変換が行われているのだろう。期待していた物がもらえないばかりか、常に微妙に欲しくない物が来るのを喜んでみせねばならない娘のほうこそ大変だったが、まあ昔の思い出なのでそれはおいておく。

そんな訳で、インコどもとは結構長いつきあいだし、それなりに生態なども分かっている人間様だが、ひとつだけ、いまだに良く分からない奴らの行動がある。

それは「寝ぐず」。

うとうとしている時や、気合いを入れて背中に頭をつっこんで「さあ寝るぞ!」となった時に、ごじょごじょ、ぴちぴちつぶやき始めるあれである。熟睡すると止まるので、どうやら寝入りばな限定の行動らしい。もちろん寝言でもないし、聞いていると、鳴いているのではなく、人間様や他のインコの声を真似したいわゆる「おしゃべり」である。これを延々ブツブツ続けている。

しかも、全員がやるのかといえばそうでもなく、たとえば、歴代の鳥どもの中では、やっているのはぎっくちゃんだけである。セキセイインコは比較的寝ぐず率が高いようだが、これもまたやるのとやらないのがいたりする。やらない奴がいるということは、必ずしも生活に必要な行動という訳でもないのだろう。

まあ見てるとかわいいからいいのだが、この行動の意味だけは、ずいぶんとインコを見てきた今も分からないでいる。

誰か教えて。

しらんぷり

自衛隊船祭り本番

朝4時起きで堪能して参りました。

家を出るときには雨が降っていてどうしようかと思ったが、式が始まる頃にはすっかり晴れ。

気温も意外と暖かくて、荷物を増やす愚を犯してまで持っていったストールとレインコートが完全に無駄に。

でも、航空関係の閲覧とデモンストレーションはほとんど中止になってしまったのだった。

護衛艦を軽々と引っ張っていくタグボート。

こうやって岸壁(と他の艦)から離してもらってから、護衛艦は出航していく。

浦賀水道を出たあたりで各地(横須賀、横浜、木更津)から出航してきた艦が次々合流、隊列を組む。

護衛艦、護衛艦、護衛艦。

でも左側に1隻だけ、赤の他人のくせになぜか一緒になって堂々と進む貨物船。

この後、隊列に完全にはまりこんでしまい、出られなくなって困っていた。

相模湾に出るとすっかり晴れ。閲覧を受けるために前方から接近してきた部隊。

閲覧する側が2列に並んだ間を、される側が通っていく形になる。

ちなみに人間様が乗っていた『ちはや』は閲覧部隊(のオマケ)。

『ちはや』の前を行く閲覧部隊。

すれ違う潜水艦。

かっとんでいく『しもきた』搭載のエアクッション艇。

水しぶきがすごすぎて、どんな形なんだか全然分かりません。

単艦がんばっていた海上保安庁の巡視船。

閲覧が終わり、実演展示のために反転する艦隊。

2列になった閲覧側が、2列のまま1艦ずつ順番にくるりとUターンしていく。

礼砲。花火みたいな音だった。

ボフォース(対潜ロケット)の着弾。

舷側に席を取り損ねて後ろのほうから撮影したので、他人の頭が写りこんでいる。

ヘリの発艦。このまましばらくホバリングした後飛んでいく。

この後浦賀水道に入るまで、各艦の回りを飛び回って愛想を振りまいていた。

散水しながらIRフレアーを発射。その中につっこんで通過。

地味に給油のデモンストレーションをしながら通り過ぎる給油艦。

完全に撮るタイミングを逸した潜水艦のドルフィン航法。

白波を蹴立ててすっ飛んでいくミサイル艇。この後にエアクッション艇もすっ飛んでいった。

全てが終わってホームスピード(通常時より当社比1~2割スピードが速くなっております)で母港へ。

風がすごいんですが。

入港。

乗員の人たちが手順を進めている艦橋の窓の外には、すでにタグボードに岸壁につけてもらっている艦が見える。

スラスターを持っていて前後はもちろん左右にも動ける『ちはや』は、タグボートがなくても「車庫入れ」可能。

その場でくるっと回って横に動いてぴたりと岸壁に寄せていた。

おみやげ(?)は海自特製クリアフォルダに入った自衛隊と『ちはや』のパンフ、観艦式のプログラムにオリジナルボールペンだった。

グッズはもちろん、艦内売店でパンやお菓子やアイスクリームや海軍カレーパンを売ってるわ、ジュースの自販機はあるわ、行き帰りには退屈しないよういろいろイベントを用意するわ、至れり尽くせり。

海自の皆さん、お疲れ様でした。

でも、艦から降りる時のBGMが『男たちの大和』のエンディングだったのだけは、どうかと思います。