ラウンドバーニアン概要

初期のEVA(NASA)

ラウンドバーニアン(以下RV)の原型は、船外活動用の移動/作業支援装置である。基本的には気密服の上から装着するもので、肘掛け状の所についているスイッチ類でで、バックパックにあるバーニア、カメラ等を制御する。アメリカ航空宇宙局(NASA)のスペースシャトルで使用されたものが良く知られている。

これまで宇宙空間での移動といえば、宇宙船の外壁等を、突起物を手がかり足がかりにして這っていくしかなかった。そういう意味で、この装置の開発は宇宙での活動範囲を飛躍的に広げた画期的なものであったが、一方、装着の手間、操作の不便さ(無骨な気密服のグローブをつけた手でボタン操作などを行うのは結構大変なものである)など様々な問題点も見られた。

そこで、次世代のEVA作業機として、気密服とバーニアを一体化したタイプのものが開発された。バーニア機構や燃料タンク、及びその操縦システムなどを組み込んだため、気密“服”というよりミニ宇宙船といったほうがいいような形状になったこの作業機は、旧世代にくらべ飛躍的にのびた移動能力と、搭乗者が自分の手を使って確実な作業ができるという機能を持っていた。これが進化したものが、バーニア一体型気密服『ウェアパペット』となる。

一方、搭乗者の“手”を作業用マニピュレータに置き換えて発展していったものがRVである……というと相当複雑なものに聞こえるが、要するに、スペースシャトルの船外アームつき作業機と考えれば良い。

人の手を使うという前提で作られたものは、どうしても性能や強度の限界は“人間の手”に引きずられる。だが、マニピュレータにはそういった制約がないため、このタイプの作業機はどんどん大型化・複雑化していった。そうやって誕生したのが“宇宙用重機”RVとなった。

RVが人型を取っていった理由は、良く分かっていない。というのも、宇宙空間ではこういった形のものは制御が非常に難しいからである。実際、単なるマニピュレータ付き作業機であった頃は、バーニアは推進用に加えて姿勢制御用の小型のものが数個ついていれば充分であり、操縦も簡単だったが、人型を取るようになってから、腕部や脚部の先にもバーニアがつけられるようになり、結果、コンピュータの支援なしでは制御が難しいほどシステムが複雑になった。当然ながら、製造や整備の手間も増大、コストも跳ね上がっている。

ただし、利点もあった。腕や脚の動きとバーニア噴射を組み合わせることにより、RVはウェアパペットなどよりずっと複雑な動きをすることが可能になったのである。また、搭載するバーニアの数が増えたということは、それだけ大きな慣性に逆らう力を持ったということでもある。つまり、慣性に振り回されてしまうことなしに、より大型のマニピュレータを組み込み、大質量のものを運搬できるようになったのである。

こうしてRVは、宇宙空間での大きな作業には欠かせないものになっていった。

RVというと宇宙での活躍がまずイメージされる。が、開発が先行したのは、実は地上用のRVだった。

この背景には、当時宇宙用RV開発の最前線だったスペースファクトリーが実験中の事故でほぼ全壊し、使用不能になったことが上げられる。この事故により、一時はRVの開発そのものがストップするかと思われたが、同じ頃、人口の増加に対応して地球外惑星植民計画が相次いで発表されたこと、米国とソ連が共同で超光速航行技術を完成させたことから風向きが変わった。

開拓に大規模な土木作業は必須である。が、航宙船に乗せられる土木用重機の数はたかが知れている。そこで、たとえばパワーショベルがオプションでパーツを変えればクレーンやブルドーザになるといったような、汎用性の高い重機が求められた。そして、白羽の矢が立ったのが、人間のように「鍬を鋤に持ち変えることができる」RVであった。

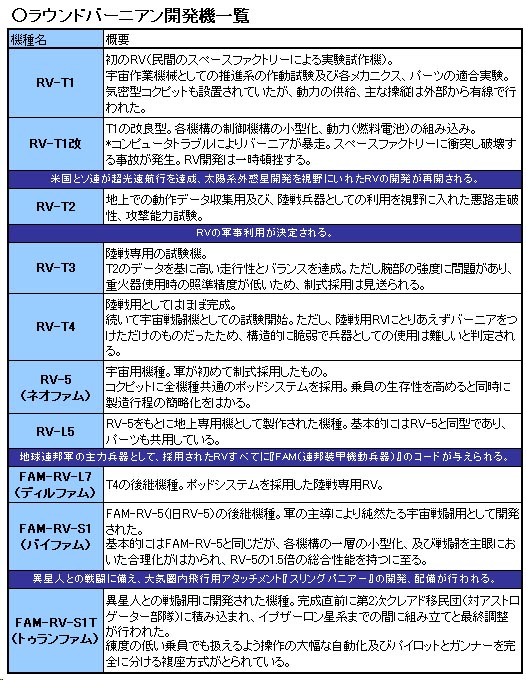

そんな中、地上用として最初に開発されたのが、RV-T2である。これは宇宙用実験機RV-T1の“足回り”を強化したものだった。

この時特徴的だったのは、全く使用環境が違うにも関わらず、T1とT2では仕様がほとんど変わらなかったということである。もちろん、「歩行」という、宇宙空間では全く必要のなかった機能をつけるための改造と、重力下で自重を支えるための構造の強化などは行われたが、基本的にはT2はT1と同じものだった。

つまり、この時すでに、陸上用と宇宙用に互換性を持たせ、パーツ等を効率的に利用するという発想が生まれていたのである。そしてこの「仕様の共通化」は、RV開発の基本コンセプトのひとつとして、後々まで大きな流れを作ることとなった。

民間でT2の開発が進んでいた頃、軍もRVに兵器としての利用価値を見出していた。

最初に考えられたのは、戦車の後継として、数機または単機で不整地を突破し、敵に砲撃をしかけるという役目である。そのため、脚部の悪路走破性とマニピュレータ(以下腕部)での武器──射撃を中心とした武器──使用性能に注目が集まるが、なにぶん、T2はまだ地上用としては第1世代の実験機であり、軍の高い要求に応えられるものではなかった。

その後、戦闘を主目的にした……そして、完全に地上用に特化した機体として、RV-T3が開発された。宇宙-地上共通仕様を目指していた開発者たちがあえてこのような形を取ったのは、主にコストの問題だったと言われる。当面不要な宇宙用の部分を取り除くことでさしあたってのコストをおさえ、軍の制式採用を目指したのである。

だが、このT3にも軍は難色を示した。脚部の性能は申し分がなかったが、腕部の照準性能が要求された水準に達しなかったのだ。早い話が、T3は射撃が下手くそだったのである。

いくらコストが安くついても的に当てられないのでは話にならない。結局、この時も制式採用は見送られた。

そして、RVは再び地上-宇宙共通仕様路線に戻る。

RV-T4は、かつてのRV-T2とは逆に、地上専用だったT3にバーニアを取り付け、宇宙での活動を可能にしたものだった。開発時間の関係から間に合わせ的な形にしかできなかったこの実験機は、採用こそ再び見送られたものの、T1以来中断していた宇宙での機動データを開発者にもたらした。そして、これらのデータをもとに完成、軍用としても制式採用となったのが、RV-5/RV-L5、通称『ネオファム』である。

RV-5は、実用レベルで地上-宇宙共通仕様を実現した初の機種だった。型番こそ別になっているが、RV-L5はRV-5の若干のパーツを地上用に換装した程度のもので、実際には全く同一の機種といっていい。

また、ネオファムにはこれまでのRVにはないいくつかの改良が加えられていた。その最大のものが、コックピットがポッド化され、RV本体から完全に独立したことである。これまでもコックピットには脱出装置としての役割が与えられており、非常時にはRVから切り離して射出することが可能だったが、ネオファムのポッドにはさらに自航能力と武装が付け加えられ、単体で活動できる小型戦闘艇といったようなものになった。

そして、ポッドの導入は、以降のRVの設計の概念を大きく変えることになる。

これまで設計面において、RVは、それ自体がひとつの構造物として扱われていた。だが、この完全独立型ポッドが導入されてからは、ポッド(小型宇宙艇)をいわば“本体”とし、それに頭部(カメラ/センサ)、手足(マニュピレータ)、という“オプション”を取り付けていくというように変化したのである。

この概念の変化は、地上-宇宙共通仕様路線ともあいまって、各パーツのコンポーネント化を推し進めることになった。そして最終的にはRV本体そのものが“部品化”した。つまり、中枢部分であるポッドさえ無事なら、RV本体はいくらでも交換ができるという形になったのである。

ネオファムの完成をもって、実用化へ向けてのRVの開発は一応完了した。以後はこのネオファムを原型とし、発展、改良することで、様々な新型が生み出されていくこととなる。