「北斎とジャポニズム展」「古代アンデス文明展」「運慶展」に一気に行ってきた。

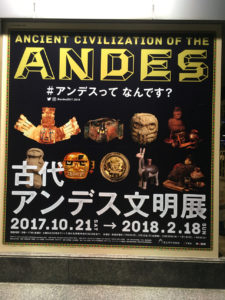

古代アンデス文明展のキャッチコピーが割と空気読めてない感じ。

今回は16時半ごろ上野に到着。まずは北斎展に行ってみた。

全然並んでいなかったのでラッキーと思ったら、中は人の間からようやく展示をのぞくような状態でがっかりした。

北斎の絵と、それを真似している、あるいは影響を受けたとされる西洋画を並べているのだが、真似しているのはともかく影響を受けたという作品については、正直こじつけっぽいのもあったりして微妙と言えば微妙。

まあ、北斎の作品の実物を見れて良かった。良く考えたら北斎ってあまり興味がなくてちゃんと見てなかったんだよな。今回来たのも妹にタダ券もらったからだし。

でも北斎漫画を見たらこの人がものすごい画家である事が良く分かった。

で、次がアンデス。

こっちも人はたくさんいたけど、でも北斎よりはましだった。

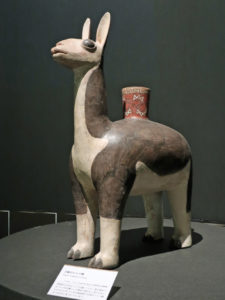

アンデス文明の変遷を、チャビン、モチェ、ティワナク、シカン、インカ等時代ごとに分類展示している。

なかなか見応えがある展示品が多かったけど、なにしろ独特の死生観を持つ文明だから、たとえば自分で自分の首を切断している最中の神官の姿を活写した瓶とか(首の切り口の血管なんかもリアルに作られている)、一見して怖かったり、物としては普通なんだけど由来を聞くとなんか怖かったりするものが割とある。

「怖い絵展」を見れなかった人は、こっちで怖さを補充するといいと思うよ。

黄金の飾り。

展示ひとつひとつについて、前に停滞しては感想をしゃべりあわないと先に進まない若い女性二人連れがいたのだが、「なんかスポック船長に似てる。うーんほら昔のなんか、最近リメイクされた……サンダーバード?」とか言い出していたのでそっと離れた。

1人の人物の左から若い時、壮年の時、中年の時。

フェイスペイントが全然違っている。

3メートル近い見事な刺繍の布。

実はミイラを包んでいた布だって。

現代美術の画家が喜んで真似しそうな布。

模様は全部織りで作っている。

10世紀から13世紀頃のレース編み(っぽい技法)のヴェール。

これすごかった。

インカ帝国時代の黄金像。

ピサロが根こそぎ略奪したので、インカ時代の黄金の工芸品はほとんど残っていないんだとか。

インカの黄金は全部鋳つぶされてスペインの聖堂の装飾になったと聞いたことがある。

陶製の巨大コップ。どうやってこんなカラフルな絵をつけたんだろう。

焼き上がった後にフレスコ画みたいに描いていったのかな?

あと、展示にはミイラもあったけど撮影禁止だった。人体だから駄目なのかと思ったが、ミイラと別の場所に発掘された頭蓋骨が展示してあって、これは別に撮影OKだったのでよく分からない。

アンデスから出た時点で19時半。もう帰ろうかと思ったが、運慶展が会期終了前の大サービスならぬ展示時間大幅延長で21時までやっているというアナウンスが聞こえてきたので、足を向けてみることにした。

こちらも外に並んではいなかったものの、中は北斎以上の大混雑。記念品売り場なんてバーゲンセール会場みたいになってた。

まあ大きな像が多いし人が流れていることは流れているのでそれなりの密度で見ることができたけど。

実は東京国立博物館に行ったのは生まれて初めてだったりする。ついでに常設展示ものぞいてみたらなかなか面白かったので、また行こう。