上野の「正倉院の世界」展へ行ってきましたが、うっかり書きながら寝落ちしてしまったので後出しアップします。

というわけで、まずは前座で国立科学博物館の「ミイラ」展。

生々しいんだか生々しくないんだか分からないメインビジュアル。

ちなみに写真撮影は全面禁止。まあ当然ではあるのだが。

興味がある人はナショナルジオグラフィックとかで写真特集してるから、検索してみて。

当然ながらというか、ミイラは移動や保管に大変気を遣う遺物なので、例えばツタンカーメンとかアイスマンとかロザリアちゃんとかの超有名どころはレプリカや画像での展示となっているが、世界各地のミイラ文化(自然ミイラもあるが)を大枠から紹介するのはいい催しだと思う。

ところで、展示物が展示物なのであまり宣伝もしてないようだから、多分すいているだろろうと思って安心してたら激混みだった。

みんな死体好きだな!

ミイラを堪能した後、国立博物館へ向かう。

途中、何やら明かりのイベントをやっていたらしく、いろいろ光っていた。

ところが18時ちょっと前のこの時点で、「正倉院の世界」展は入場規制をしており10分待ち。

10分なら待てないこともないが、そういう状況なら入ったとしてもすし詰め状態だろうし別の展示を見ながらすくのを待とう。

というわけで、これまで見る機会のなかった法隆寺宝物館に行くことにした。

ここは特に禁止されてる展示以外は写真OK。

仏様の後ろからそっと顔を出してるお坊さんがお茶目。

多分、これを寄進したお坊さんの姿とかなんだろう。

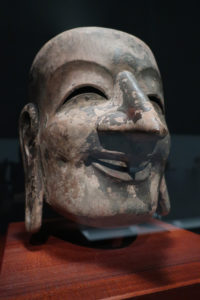

伎楽面。ここは土日しか公開してない。

伎楽とは台詞のない舞踊喜劇のようなもので、宗教儀式の時に民衆に向けて演じられたものだそうな。

左のは忘れたけど、多分嫌がる妓汝に言いよって力士に懲らしめられる崑崙という野蛮な外国人奴隷。

右のは酔胡従といって、酔っ払った王様に振り回される従者の面。

地味だけどなかなか面白かった。

さて、正倉院の方はといえば、帰る人の流れの方が多くなっていて、入場規制も解けている。

そろそろ行ってもよさそうだな。

当然ながら会場内は撮影禁止だが、別途撮影可能なコピー品を置いてあるスペースがある。

かの有名な五弦の琵琶と、螺鈿紫檀阮咸(らでんしたんのげんかん)。オウムがかわい……くないなあんまり。

当然ながら宝物もすごいが、正倉院の宝物管理のしくみを垣間見ることができたのも面白かった。

ここでは収蔵品から剥がれ落ちたり、劣化の上分解した果てのゴミみたいなものでさえも、宝物の一部として厳重に管理分類している。

将来の修復の可能性や、研究のためとのことだが、その徹底ぶりはほんとすごい。

すごいといえば、五弦の琵琶すごかった。完全になめてた。

表面はまあふーんという感じだが、裏面と側面の鼈甲の感じや螺鈿装飾、貝の輝きが作る立体感まで計算した花弁の表現とかもういつまでも見ていたい感じ。

実は現在見られる物は、経年劣化で分解し、装飾なんかも剥がれ落ちていたのを明治時代に修復したものだそうだけど、昔の人ほんとすごい。

そういえば、噂の白瑠璃椀がなかったけど、これは後期の展示かな?

人がいっぱいで展示品に近寄れない事が多いし、ディテールが見えにくい事も多かったので、近距離用の双眼鏡とかあってもいいと思った。

実際、片目用の使ってる人結構いた。