今日は本命の石舞台古墳。

あと他にも、歴史の教科書にあった所を1日かけて回る予定。

バスの便があまりないのでレンタサイクルを使おうと、朝9時の開店と同時に駆けつけるぐらいの勢いで頑張り、在庫台数が少なくて競争率の高い電気自転車を首尾良くゲット。

意外とアップダウンの多い道に苦労する人力自転車の皆さんを尻目に、軽やかに飛鳥を駆け回るのだった。

仕事で早起きしても全く得しないけど、旅行では早起きは確実に得になるね。

そして自転車争奪に必死になるあまり、飛鳥駅とか導入を撮り損ねたので、いきなりキトラ古墳から。

壁画をちょっと見たかったから立ち寄ったんだけど……うーん、はい、円墳ですね。

いや、藤ノ木古墳でこんなもんだとは分かっていたけどね……。

でも山あいにあるので、景色がとてもいい。

キトラ古墳の被葬者は、男性という以外分かっていないそうだけど、彼もこういう風景を見ていたのかな。

古墳の近くには資料館が併設されていて、あの朱雀、玄武、青龍、白虎や天体図で有名な玄室の精巧なレプリカが展示されている。

はがれかけた漆喰まで再現している精巧さ。

実は、古墳内の本物はもう全部はがしてこの資料館で保存してしまっているので、今となってはこのレプリカだけが、発見当時と同じ形で内部を見れる唯一の物になってしまったんですと説明のおじさんが言ってた。

キトラ古墳の次は、石舞台古墳への途中であって、キトラと双璧をなすと言われる高松塚古墳に向かう。

例の古墳美人。これも精巧なレプリカ。

高松塚の壁画は、描かれた石ごと取り出して修復した後、また古墳の中に戻されて厳重に温度湿度を管理されているらしい。

とりあえず満足したので、またゆるゆると自転車で石舞台に向かっていたら、聖徳太子が生まれたという橘寺に出くわした。

まだ時間は全然あるし、ここも寄って行こうかな。

本堂。

大きな寺ではないけれど、こぢんまりとまとまっていて居心地がいい。

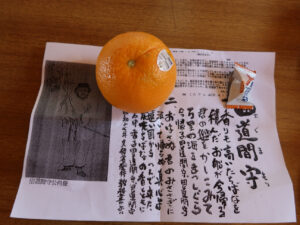

この日は天皇の命で橘を植えたという(橘寺の名はこの故事に由来する)田道間守の法要が行われていて、参拝者にもお下がりのみかん(ネーブルだけど)とお菓子が振る舞われた。

なんか思いがけずラッキー。おいしそうだけど、無事に家に持って帰れるかな……。

よし、ここからは石舞台古墳にまっしぐらだ。

近くで見ると想像以上に大きい。

そしてこんな隙間だらけなのに、石が安定して積まれているのすごい。

なお、今はすっかり石舞台の名が定着しているが、実は元々は地元では「石蓋」と呼ばれており、石舞台の名の由来になったという「女に化けた狐がこの上を舞台代わりにして舞ったという伝承」は出所不明の創作話らしい。

誰かが適当に言った嘘の方が、本来の名前や伝承を押しつぶして由来として定着するって、結構ちょくちょくあるんだろうな。歴史では。

天井。

地上部は上から1列目のみで、2列目から下は埋まっている。

楽しい。

実は昔からなぜか蘇我氏って好きだった。

逆に物部氏はなんだか暗いイメージで、いけ好かない感じがしていた。

もしかすると前世が蘇我氏だったのかもしれない。石舞台古墳を見ても全然何も思い出したりしなかったけど。

古墳の全体像。

盛り土を剥ぎ取られる前は四角形の方墳で、堀まで備えていたらしい。

今残っているので堀つきの古墳といったら天皇クラスかそれに準じるレベルの人物なので、葬られていたと言われる蘇我稲目(蘇我入鹿の父)がどれだけの権力を持っていたかがうかがい知れる。

とばかりに堪能していたのだが、ここで腕時計を橘寺に忘れたらしいことに気付いた。

休憩所で日よけ手袋をする時に外して置いて、そのままにしてしまったらしい。

いつもははずすと必ずバッグに入れるのに、この時だけたまたまやってしまった痛恨のミス。割と高級そうに見える時計なので、もう誰かに持ってかれちゃったかなーと思いつつ、自転車を飛ばして橘寺に戻ってみた。

置いたところにそのままあった!

戻った時には数人の人が休憩所を使っていたが、みんな持ち主が取りに来るかもしれないからとそっとしておいてくれたらしい。

皆さんありがとう。そして橘寺の仏様ありがとう。

お賽銭を奮発してもう一度お参りしてきました。

そんなわけで時計も戻って一安心なので、今度は飛鳥寺に向かうことにする。

……の前にまた途中で2ヶ所ほど寄り道をしてしまった。

まず最初の寄り道は岡寺。

全く行く予定はなかったのだが、近鉄電車の駅名にもなっているぐらい有名な寺らしいので、じゃあちょと寄ってみるかとなった次第。

そしてすぐにそれを後悔する事になる。

電動自転車で調子こいてやってきたのだが、さすがにこのレベルの坂はのぼれない。

仕方なくその辺に自転車を止めて、歩いて上がる事にする。

自業自得ではあるけれど、もうやだこのパターン。

全然下調べをしていないのでどういう由来か全く分からないが、この寺、こんな感じであちこちに色鮮やかな切り花がディスプレイしてある。

むしろこっちが花の御寺状態。

池。

映え写真を撮りたい皆さんが群がってスマホやカメラを構えていた。

本堂。

さすがに花はディスプレイしてなかった。

ここの本尊は大きな塑像の大仏で、表情が厳しめなのでものすごい迫力がある。

奥の院に続く階段。

よせばいいのにまた上ってしまった。

でも今回はそれほど長くなかったのでほっとした。

奥の院は、狭い洞窟の奥に岩仏が安置してある。鎌倉とかでたまに見るパターン。

ずらりと参拝者が行列していたので、写真を撮れなかった。

岡寺の隣にある治田神社。

小さいけれどなかなか趣のあるいい神社。

由来ははっきりしていないが、平安時代にはすでに神社として知られていたらしいので、かなり古い神社なんだと思う。

そして寄り道2ヶ所目。

亀形石造物。流れている水は実際にこの場から出ている湧水らしい。

昔テレビで見た時にはもっときれいだった印象なのだが、こうやって見るとかなり劣化している。

保存を二の次にしてこうやって展示している以上は避けられないのかな。

なお近くには酒造石もあるようだが、そっちはパスした。

だって階段を上がるんだもん。

ここの仏様は撮影OK。

ガイドのおじさんの説明によれば、度重なる火災で焼かれながらも、建造時から1500年間変わらず同じ場所に鎮座し続けている恐らく日本で唯一の仏様とのこと。

確かに、顔や胴体のあちこちに焼けたり剥がれたりした跡がある。

激動の歴史を、破壊されることも移動される事もなくくぐり抜けてきた猛者なのだな。

飛鳥寺の数十メートルとなりにある蘇我馬子の首塚。

暗殺された馬子が祟るので作られたという伝承があるが、本当かどうかは分からない。

これで本日の予定は終了。予想外に大量に回ってしまった。しかも思ったほど消耗していない。

ビバ電動自転車。

そういうことなら実はもう1ヶ所、行きたいところがある。

駅のポスターや飛鳥の資料館のチラシで気になっていたのだ。

宗像三姉妹に由来する沖ノ島の遺跡からの出土物を、奈良の古墳等からの出土物と比較し、大和と沖ノ島の関連について考察するという企画展。

多分こんな展示、絶対関東の方じゃやらないでしょ。

幸い、開催している橿原考古学研究所付属博物館は、自転車を乗り捨てる橿原神宮駅のひとつ隣、畝傍御陵前駅から歩いて行ける。

時間もまだあるし、体力もなんとかなりそうだし行ってみよう。

水を流して占いをする儀式の設備らしい。

……なんか酒造石で似たような構造見たぞ?

これも沖ノ島から出土した三彩。

唐三彩ではなく、日本で作られたオリジナルらしい。

すごく素敵、すごく欲しい。

馬の飾り。

馬なんて全く縁がない沖ノ島になぜ馬具が捧げられたのか疑問。

上の水占いの道具も含めて誰かに聞きたかったんだけど、聞けるような人がいなかった。

どこかで調べれば出てくるかな。

ついでに常設展示も見てきた。これは土偶の見返り鹿。

さすが奈良だけあって出土品の層の厚さが尋常ではない。

あと、やっぱり関東の方とは出土品が少し違っていて、背景が良く理解できないのがあったりして目から鱗だった。

これはいい物を見た。思わず図録まで買ってしまった。