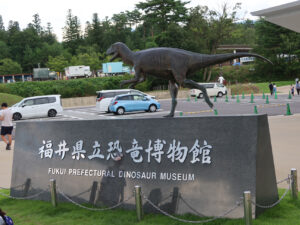

今日は勝山の恐竜博物館へ行くのだ!

去年12月からリニューアルのため閉館していたのだが、昨日7/14にめでたく復活となった恐竜博物館。

前々から1回見たいとは思っていたのだが、ぶっちゃけ交通の便がかなり不便なので、まあ何か機会があったら行こうかなと思い続けてはや数年、これは機会だ! と永平寺と組み合わせて行くことにした次第。

で、まず同じ勝山にある平泉寺白山神社に午前中は向かう。

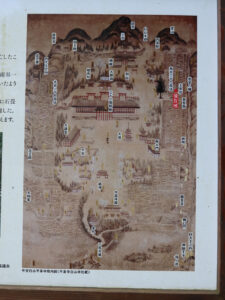

平泉寺とついているが、明治の神仏混淆の禁止によって現在は神社のみとなっている。ただいまだに平泉寺と呼ばれているのは、もともと白山信仰のあった神社に717年に泰澄という僧侶が仏教拠点としての位置づけもした結果、最盛期には数千の僧と幾十もの伽藍が立ち並ぶ日本最大の宗教都市となっていたため。

ただ、これらはすべて戦国時代の一向一揆で焼かれてしまい、今となってはどれほどの規模だったかはほとんどわかっていない。

交通機関の都合で、着いたのは朝9時前。

標高が少し高いのもあったまだ涼しいし人はあまりいないしで(それでもやっぱり朝を狙って来ている人はいた)、かなり快適。

なお、ここは苔寺としても有名。

永平寺も苔がすごかったけど、このへんの山は湿気が強いんだろうね。

御手洗池。泰澄がここに寺を開くよう、お告げを受けた場所とのこと。

拝殿と本殿の近くは、苔が緑の絨毯状態になっていて大変趣がある。

朝露を吸って苔が生き生きしているせいもあるんだろうな。

人が少ないので油断していたトカゲちゃん。

この後もあっちこっちで見かけた。

本殿。

鉄骨補強されているのは、多分雪が積もるからだと思う。

本殿のさらに上に、奥宮ならぬ三宮があり、ここから白山への修行道が出ている。

そして祀られているのは安産の神様。

お寺と完全に一体化していたせいか、どうも構造が良く分からない。

一応お参りしたかったところは全部回ったのだが、まだ1時間もたっていない。

しかし予約している恐竜博物館の入館時間はまだまだ先。

うーん、見る予定はなかったけど、平泉寺の伽藍跡の発掘現場でも見ていくか。

一見休耕田にしか見えないが、建物の敷地跡。こういうのがひたすらいくつもあるだけ。

正直素人が見ても面白いものではない。

しかも木の深い林の中を行けた神社とは違い、発掘現場は遮るもののない炎天下。

歩いているとひたすら暑い。

でも朝で人がいないので、いろんな生き物が近くに姿を見せてくれる。

ちょっと離れた木立で、モズがしっぽをぴこぴこさせながらこっちを眺めていた。

あと他にもセキレイとかアオダイショウとかカエルとか、クモに似てるけどクモじゃない足の細いふわふわした生物とか。

中世時代に作られた石畳の道。ほぼ埋もれて山道みたいになっていたのをここまできれいに発掘した。

他にも塀の跡とか石段の跡とか、確かにそこに人が生活を営む建物があったという印があちこちにある。

でも暑い。

遺跡はただ暑いだけだったけど、神社は鄙びた感じが良かった。

平泉寺が今も存在していたら、どれほど賑やかな場所になっていただろうと思うと、つはものどもが夢の跡、なんて言葉も浮かんできたりする。

実際、僧兵だけで8000人いたらしいし。うっかりすると戦国最強勢力じゃないかそれ。

そしてここから実は恐竜博物館へ直通バスが出ているのでそれに乗って一路博物館へ。

途中こんな恐竜オブジェを町のあちこちで見かける。

なんかすごい。

巨大だし何の恐竜を模しているのか分からないけど、かわいいオブジェ。

入るといきなりカブトガニの断末魔を見せられる。

(化石のカブトガニが歩いてきて、恐らくは苦しみもがいて死んでいった足跡がそのまま地面に残っている)

これはすごい。

上野の国立科学博物館にも同じような展示はあるが、ここはとにかく恐竜を大小問わず集めているので、また違った迫力がある。

あと、さすがというか、展示が丁寧。

もちろん全部が本物ではなくて、レプリカもかなりあるのだが、本物になるべく近づけたクオリティの高いレプリカを置いてある。

復元模型もある。

これが肉食恐竜に襲われて反撃する草食恐竜。

この場面と同じ再現CGアニメを、少し離れたスクリーンで上映している。

恐竜以外の展示も充実している。

写真を撮り忘れたが、地球の成り立ちから地質、鉱物に関する地質分野の基本もきちんと押さえている。

これは浦島太郎どころではないアーケロン。右端の人物と比較するとその大きさが分かろうというもの。

後ろのは数年前まで「プレデターX」と呼ばれていたやつじゃないか?

展示スペースは決して広くはないのだが、そこにこれでもかとばかり情報を詰め込んであるので、じっくり見ているといつまでたっても終わらない。

だがこの後、有料の特別プログラム「化石研究体験」を予約しているので、途中で一旦切り上げて集合場所に向かうことにする。

このプログラム、1日に4~5回行われ、実際に化石研究者がやっていることを、簡易的に楽しんでもらおうというもの。

やるのはティラノサウルスの頭骨復元、化石のクリーニング、CTスキャンした化石データの観察の3つで、トータル120分。

予約したのが早かったので割と余裕で希望時間を選べたが、今見るとほぼ全部埋まっていた。

そして参加者は親子連れかカップルばっかりなので、かなり肩身が狭い。

まずティラノの頭骨組み立て。

これが外から見えない部分の骨も結構あって、意外と組み合わせるのが難しい。どの向き? どことどこを合わせるの? となりがち。

複数人のグループでやるのだが、組んだカップルの女性がすごく勘のいい人で、かろうじて制限時間内に終わることができた。

次は化石のクリーニング。

実際に使われているのと同じエアースクライバーで、レプリカの岩の中に埋められたレプリカの化石をきれいに掘り出していく。

夢中になりすぎて服が石の削りくずだらけになったのはここだけの話。

どこまで掘り出すかはお好みなので、わざと母岩を残してみた。

そして掘り出したレプリカは持って帰れる。

最後のCTスキャンは画面の写真の撮影禁止だったが、これもとても面白かった。

化石の血管なんかの内部構造が、スキャン画像で色分けしたり、不要な部分を見えなくしたりして細かく観察できる。

ここまでできるシステムを持っているのは、今のところこの恐竜博物館だけだそうだが、いつまでいじっていても飽きない。

子供だけでなく、大人も夢中になれるプログラムだった。

というか、大人のほうが楽しめるかも。

エアースクライバーとかCTスキャンとか、子供は途中で飽きちゃうっぽいし。

さて、体験が終わったからまた館内を見ようかな。

さっきのゾウとサイの続きから。

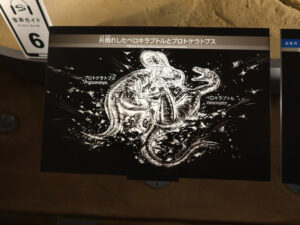

なんか良く分からないけど外人4コマみたいなラプトル。ここは収蔵庫区画らしい。

もう1回恐竜の展示室に戻ってみる。

ここには回廊があって、上からも化石を見られるんだけど、壁にできる骨格の影も計算して照明を当ててるっぽい。

うん、これはまた来たいわ。

お子様が少ない平日とかに、じっくり居座って堪能したい。