府中市美術館の「動物の絵」展と、国立科学博物館の「大英博物館ミイラ展」をハシゴしてきた。

これは円山応挙の子犬とたわむれてる感じに写真を撮れるパネル。

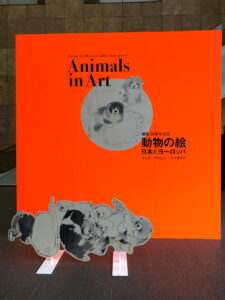

「動物の絵」展は、その名の通り古今東西の動物画をひたすら集めたもの。

日本画では伊藤若冲や円山応挙、尾形光琳、狩野派といったおなじみどころが揃っているのはもちろんだが、洋画も猫の藤田嗣治がいるのはもちろん、ゴーギャンやピカソ、シャガール、ティツィアーノ、デューラーといった巨匠どころがちょいちょいぶっこまれてきてて、かなり見応えがある。

集めただけでなく、日本と西欧での絵における動物の扱いの違いとか、セオリー通りでないちょっと変わった表現とか、ヘタウマとか、テーマに添ってきちんと分類もされている。

動物というテーマのもとにこれだけ多彩な絵が集まるのは、多分めったにないことだし、かなり貴重な機会だと思うのだが、なぜか見ているうちに、とりあえずもう全部かわいいで良くね? となってくる。

今は上期中なのだが、展示替えした下期も行こうと思う。

というわけで動物を堪能した後は、上野に出てミイラを堪能する。

ミイラ。

会場入口に待ち合わせとおぼしき人達が大勢立ってるので嫌な予感がしたのだが、案の定めちゃくちゃ混んでた。

あと、中国語や韓国語を話す人がやたらいたのだが、なんだろう?

大英博物館が所蔵する6体のミイラと棺の実物を展示しながら、CTスキャンした内部を映像で見せ、さらに同時代の生活や信仰にまつわる発掘物もちりばめるという内容なのだが……あえて厳しく言うと、19世紀頃にヨーロッパやアメリカで流行っていたミイラ解体ショーのCTスキャン版でしかないな、というのが感想。

折角ミイラの内部構造という貴重な物を見せるのに、つけられている解説が、良くあるそのへんのエジプトの歴史辞典レベルでしかない。

古代エジプト関連の資料は今日びそこらじゅうにあるし、ミイラの展示だって数年に一度はされている。現に今年の夏にも(コロナで中断してしまったが)渋谷Bukamuraでかなり規模の大きなミイラと古代エジプト展が開催されていた。

そういう、誰でも知ってるし目新しくない物にあえて挑むのだから、もっと国立科学博物館ならではの深い展示を見せて欲しかった。