しっぽが出てくる瞬間。

しっぽとサーラルはお互いが気になっているらしい。

サーラルを外に出すと、良くしっぽのカゴの近くに行って眺めているし、しっぽも外に出るとサーラルのカゴの近くに行ってじっとその様子を見ている。

願わくば今後ひすいとアッサムみたいに仲良くなってくれるといいなあと思うのだが、マメルリハの場合、仲良くしたいから眺めているとは限らない(むしろ逆の場合が多い)ので、まあ多分無理じゃないかな。

お盆の墓参りのついでに、来日している米軍のズムウォルト級ミサイル駆逐艦『マイケル・モンスーア』を見に行ってきた。

軍港めぐりがタッチの差で満席になってしまったので、ヴェルニー公園からひたすら見ることにした。

なんか建物みたいだが、これが駆逐艦。

見慣れたアレイ・バーク級やタイコンデロガ級より大きい気がする……と思って調べたら、実際結構大きかった。

今流行ののっぺしりた艦型の走りがこのズムウォルト級。徹底してステルス性を追及している。就役したのは10年ぐらい前だが、全くの新機軸で作られた怪奇な艦ということで当時結構話題になった。

でも、新機軸過ぎて建造にとってもお金がかかるため、当初30隻以上とされていた計画は、結局3隻で終わっちゃったらしい。

なお妹はポリゴン艦と呼んでいた。激レア艦なので地元ではニュースで結構やっていて、存在を知っていたらしい。

正面顔を撮ろうと思ってヴェルニー公園の端っこまで行ったのだが、ギリギリで正面顔にならない。

というか、それを狙って設計されてるから当然なのだが、なんか陰影がなくて立体感がつかみにくいなこの艦。

あまりに写しどころがないので、ガントリークレーンを入れてみたらちょっと華やかになった。

隣では別の艦が大修理していた。

ヴェルニー公園や軍港めぐりから丸見えなので、いろいろカバーで隠したりして大変そう。

まあとりあえず散々眺めて満足したので、実家に行って庭の木に作られたメジロの巣(巣立ち済)を見ることにした。

メジロってこんな人の近くに巣を作るんだ。

これがメジロの巣。生まれて初めて見た。

居間の窓から2メートル程度しか離れていない裏庭の木に作られていた。しかも高さは丁度人間の目の高さぐらい。

すぐ近くに物置と庭いじり用の用具入れがあって、家族がしょっちゅう行き来していたのだが、巣立つまで全く存在に気付かなかったらしい。

この巣から何も知らない人間をメジロはずっと眺めていたと思うと、ちょっとかわいい。

話を聞いた時には、スズメの巣のようなガサガサしたものを寄せ集めた物を想像していたのだが、全然違った。

クモの巣やコケを緻密に編み上げて、お椀型の巣にしている。上の数枚の葉が傘のように広がっているので、雨が直接当たりにくくなっている。

なお、ここから2羽のヒナが巣立ったが、巣立ちの時に1羽が地面に落ち、猫が騒いだので狩られないように父親がブロック塀の上に移動させてやる、というちょっとした騒動があったらしい。

その後、落ちた子メジロも無事に親兄弟と合流し、しばらく庭木の間で飛ぶ練習をした後、どこかへ去っていったということだった。

内側は何かの繊維でこれもぴっちり内張りしてある。これだけの巣を作るのは大変そうだが1回きりの使い捨てなのだとか。すごいなあ。

ティカルのフンの始末がズボラで困っている。

もともとフンが水っぽいたちなのだが、それをエサ入れの中に平気でするので、ペレットがフンの水分を吸ってしばしば大変な事になっている。

しかも、それだけではおさまらずにカゴの金網につかまったまま外に飛ばす。別に人間様にかまってほしくて金網にしがみつき続けた結果というわけではなく、四方八方気が向くままになので、ティカルのカゴのまわりは非常に汚れて掃除が大変。

セノーテの時はこんな問題は起こらなかった。まあたまにエサ入れの中にはしていたが、外に飛ばすなんて事は絶対にしなかった。セノーテがいかに行儀のいいインコだったかを、今になってしみじみと思い出している。

この差は一体何なのだろう。単なる性格の問題だろうか?

しっぽ(仮)の正式名称だが、しっぽで決定した。

いろいろ他の名前も考えたのだが、なんだかしっぽが一番しっくり来たので。

本人もしっぽが自分のことだと認識してるみたいだし。

しっぽの背中は、よく見ると黄緑(写真だと黄色が強く出ているが、実際には黄緑)と青がシンメトリーになっている。

白いのは最近生えてきた色抜けの風切羽。なおしっぽの羽は相変わらず3本だけ。

マメルリハで羽色がシンメトリーになるのはミスティだが、あれはパイドの色抜けが左右対称に出てくるもの。しっぽもパイドではあるが、他のターコイズの写真を見ると、別にパイドでなくても背中の色はシンメトリーなので、また別物っぽい。

そもそもターコイズのパイドが一体どうなるのか、まだそれすら分からない。今のところ元々の地色の青い羽が白く色抜けしてきているが、黄緑の部分はどうなるのか、ここも色抜けして黄色になるのか、そうすると最終的には黄色と白のマメルリハに変貌してしまうのか、考えれば考えるほど謎はつきない。

まあ、考えているのは人間様だけで、しっぽ本人は自分の羽の色なんて全く気にしてないんだけど。

ところでお前はパステルでもあるはずなんだけど、スパングル模様出てこないね。

人間様パステルのスパングル模様好きなんだけど。

6/25、26と立山に旅行に行ってきたので、後追いでアップします。

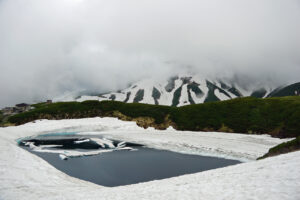

立山2日目。

旅先では早起きするに限ると信じているので、朝6時に起きて6:45に朝食バイキングが開くと同時に朝ご飯を済ませた。

そして、まだ人がいないであろうあたりを歩く事にした。

昨日のみくりが池とは反対側に行ってみる。とはいえ風景はこれ。何も見えない。

足元は残雪で不安定だし周囲には本当に誰もいなくてひとりぼっちだし、除雪の重機が走る音しかしないし、転びでもしたら絶対やばいやつ。

戻ろうか行こうか悩んだが、少しガスが晴れてきて、もう少し歩けば雪もなくなるのが分かったので、そのまま行くことにした。

そしてホテルの近くまで戻ってきたところで、「ゲー」というオスのライチョウが出すダミ声が近くから聞こえてきた。見回すと、また数十メートル離れた岩の上で、オスが仁王立ちして見張りをしている。

写真を撮ろうとしたらぱっと飛び立ってハイマツの茂みに飛んでいってしまったので、人を恐れるライチョウもいるのか……と思っていたら、数分後に数羽のカラスが近くにやってきた。もしかすると、これを察知して逃げたのかもしれない。

昨日の生姿に続いて生声まで聞いてしまった。

ライチョウは天敵に襲われる危険の少ない天気の悪い日に良く出てくるそうなので、昨日今日の天気の悪さが幸いしたのかもしれない。

で、ホテルに戻ってしばらく時間を潰し、ライチョウ探し散策に参加しようとしたら、いつの間にか外は雨。しかも本降り。

雨だけならともかくガスもひどくなってきていて、これは歩いても何も見えないだろうということで散策は中止、かわりにホテルの隣にある自然保護センターでいろいろ見ることになった。

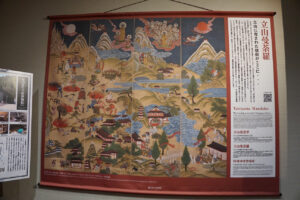

立山も仏教の場として開かれてきた山になる。

これは立山各地を天国や地獄に見立てた立山曼荼羅。富山の薬売りの人がこれを携えて全国を回り、立山信仰を広めたらしい。

そのおかげで、明治の廃仏毀釈までは立山は日本の三大聖地と言われるまでになった。

確かに、言われてみたら、地獄に見立てた火山地帯の隣に浄土に見立てた青く美しいみくりが池がある位置関係って、恐山と同じだわ。

ニホンライチョウ(中央)と世界のライチョウたち。

全部実物大。後ろの方の巨大なのはヨーロッパのライチョウ。キジ? と思うような外見だが、実際ライチョウはキジ科らしい。

昔はクリスマスとかに七面鳥の代わりに食べられたりしていたんだって。

なお上野や那須どうぶつ王国で見たスバールバルライチョウは、ニホンライチョウの仲間にあたる。

1時間ほどセンターを見ていたら雨が上がってきたので、またみくりが池あたりまで散歩することにした。

いや、結構時間が余りまくってるのよね。他に行く所ないし。

こんな感じ。

この頃になると10時を過ぎていて、下からの観光客も大勢上がってきているので、さすがにライチョウはもう出てこなかった。

いやーでもこんなに見れるとは思わなかった。願わくばもうちょっと近くだったら良かったけど、でも全然見れなかった参加者の人もいたので、かなりラッキーな方だと思う。

この後、ホテルで早めの昼を食べて扇沢方面に向かって出発。

今度は雷まで鳴る大雨になている。下は大丈夫かこれ。

まずは室堂から大観峰まで電気バス。去年までのトロリーバスからチェンジした。

なお、正面のエンブレムはトロリーバスからはずしたものをそのまま使っているらしい。

大観峰から黒部平までロープウェイ。ここでも土砂降り。

この先黒部ダムで結構歩くんだけど大丈夫かこれ。

と心配していたら、黒部ダムはぱらつく程度になっていた。山の天気ってほんと分からない。

放水口。

去年痛い目にあったので、今回はぎりぎりまで粘って走るのではなく、早々にきりあげてゆっくり歩いて集合地点まで向かう事にした。

平日だからか、重機が何やらダム湖で作業をしている。

近くまで見に行ったら、流木の引き上げと処理だった。

湖面にあった時はそれほどの大きさには見えなかったのに、こうやって引き上げられると絵結な巨木が多い。一体どこからどうやってここまで流れてくるのか知りたい。

この後、扇沢まで電気バスで降り、そこから別のバスで長野駅に向かって新幹線で帰宅。

途中、二重な上にきれいな半円を描いた虹が見えた。

ここだけ見ると完全な青空だけど、ちょっと前までは雨降ってたのかな。

なんだかんだで見たい物が全部見られてとても楽しかった。

今度はヒナとか冬毛とか見たいけど、多分チャンスはもうないだろうな。

6/25、26と立山に旅行に行ってきたので、後追いでアップします。

今回使ったのは、室堂にあるホテル立山に一泊しながら立山黒部アルペンルートを通り抜けるというツアー。

当然ながらめちゃくちゃお高いが、ホテルでは自由参加で雪の大谷散策と夜の星空鑑賞、室堂付近のライチョウ探し散策に参加できる。

そう、星空とライチョウが見たくてこのツアーにしたのだ。どうせこんなところに泊まるのも一生に一度だろうし。

なお、雪の大谷は6/25まで、ライチョウ探しは7/1まで、黒部ダムの観光放水は6/26からなので、実は6/25、26で日程を組むとかなりお得にいろいろ見れるのだ。

……もちろん、天気がなんとかなればの話だけど。

そんなわけで、今回は立山駅からスタート。

まずはケーブルカーに乗って美女平駅に向かい、そこからバスで一気に室堂まで上がる。

その標高差実に2,000メートル。高山病が心配。

そして線路はやっぱり急だった。

そういえば、ケーブルカーの線路のそばにスイッチバックの線路が見えたけど、あれなんだったんだろう。

美女平でチャーターバスに乗り換えて室堂へ。

これは途中に見えた称名滝。落差350メートルで日本一とのこと。10万年ぐらい前は立山駅のあたりにあったのが、延々と谷を作りながら後退し続けている。

なお天気は曇り。もともと雨が降り出す予報だったので、まだ降ってないだけラッキーとしよう。

星空はすでにあきらめている。

上がっていくにつれて、残雪や雪渓が多くなってきた。

あと、樹木も段々まばらになっていく。

ちなみに、立山から室堂までの道路は途中から有料道路になっていて、料金は路線バスのチャーターで5万円かかるらしい。

あー今回のツアー、ホテル代を差し引いてもやたら高い訳がわかったわ……。

これが雪の大谷。4月の開通から2ヶ月たってだいぶしょぼくなってしまっている。

さすがに1時間ちょっとで2,000メートルを上ってくると体がおかしくなる。

頭痛は特にしないので高山病というほどではないが、何となく全身が重くてすぐ息が切れる。あと、ちょっとした階段が実にきつい。

去年扇沢側から来た時はこんな風にはならなかったのだが、考えてみたら、あの時は混雑もあって、各地点の乗り物の待ち時間が相当長かったから、あれがいい高度順応になっていたのかもしれない。

とりあえず立山ホテルにチェックインしてから、しばらくフリーの時間があるので、室堂のあたりを歩いてみることにした。

結構雪が残っているが、これでも溶けてしまった方らしい。

この時点で16時。室堂から下に降りる最終バスが16:20なので、歩いているのは宿泊者だけ。実に静かで心地がいい。

それでも中国人はいるんだけど。

みくりが池は雪に覆われていた。

写真だと分かりにくいが、雪から湯気がさかんに上がっている。空気中の水分が雪で冷やされて湯気になっているらしい。

そういえばこの日の気温は16度でちょっと高い。

ライチョウがいた!

時々こちらを眺めながら、草の斜面をのんびり歩いている。

距離にして数十メートルぐらい。ライチョウは人を恐れないので、場合によってはすぐ足元まで出てくることもあるらしいが、この時は結構離れていた。

でも見れたからいい。もうミッションコンプリートでいい。

メスもいる! つがいだ! むくむくしていてかわいい!

この時期はメスは産卵から抱卵に入っていることが多いので、つがいで見られるのはとても珍しいらしい。

なんかオスがディスプレイを始めたぞ。まだカップルになって間もないのかな?

ツーショット。メスがピンボケになったのが実に惜しい。

なお丁度シャッターを押す瞬間に身震いしたのでもわもわになっている。かわいい。

そしてメスは草の陰に入っていき、見えるのはオスだけになった。

なお、写真には撮れなかったが、このほかにもう1羽、別のオスが飛んでいったので、計3羽見れた事になる。

いたのは10~15分ぐらいだろうか。堪能してしまった。

そして興奮のあまり、ピンボケ写真を量産したのはまたいつもの通り。

満足してホテルに戻り、次は雪の大谷のガイドつき散策。

最終日の夕方なので、もう看板とか観光用のものは全部はずしてしまい、ただの残雪の壁でしかないが、それでもまだ6メートルほどの高さで残っている。

ここも高山植物。

あと、ツバメがたくさん飛んでいる。

速すぎて全く撮れなかったが、我々が良く見るコシアカツバメではなく、もっと小型のイワツバメだった。

まあこんな感じ。

開通した時は16メートルだったから、この倍以上の高さがあったことになる。

縞模様になっている横線の1本1本が雪の回数。

ガイドさんが先祖代々立山のガイドをやっているという人で、雪の話とか立山の成り立ちとか、いろいろ話が面白かった。

そして夜の星空鑑賞。

見てのとおりの曇り空だったので、ガイドさん付きの説明会も中止。早々に諦めて風呂に入って寝る支度などしていたのだが、ひょいと窓から外を見ると、昼間はガスで見えなかったふもとの富山の街の明かりがはっきり見える。

これはもしや、と思って慌てて着替えて夜間も出入り可能な屋上に飛び出すと、満天……とは言いがたいが、昼間の曇りが嘘のような星空が広がっていた。

わー!

いつまでも見飽きなかったのだが、さすがに気温が低いし風が強くて湯冷めの危険があったので、30分ほど眺めて中に戻った。

ライチョウも見たし、星空も見たし、気付けば初日で目的を全部達してしまった。

明日は朝からライチョウ探し散策だし、また見れたらいいな

6/18から自衛隊の見学で九州に来ていますが、PCの調子が悪いため後追いでのアップになります。

見学3日目の訪問先は陸自の都城駐屯地。

戦前は悲劇の連隊として知られる歩兵第23連隊がいた駐屯地で、今は第43普通科連隊が中心部隊になっている。

隊員の実に9割を宮城県と鹿児島県出身者が占めるという、超地元密着型部隊。

隊員の人から話を聞いても、身内が自衛官とか知り合いから話を聞いて入隊したとかいう人がすごい多かった。

都城駐屯地は市内でも高台にある上に、都城には高層建築がないので、司令部の屋上に上ると東西南北が一望できる。

イベント時の人気スポットのひとつらしい。いいなあ、広々とした風景。

タワマンとかみんな倒れたらいいのに。

何かと思ったらマンホールの蓋だった。

この駐屯地内に3つだけあるという超レア蓋。マンホールマニアの皆さん頑張って。

ちなみにキーホルダーなどのグッズも作られている。

入口には、所属部隊ののぼりがずらりと並んでいる。

勇ましい言葉が並ぶ中、施設中隊の「どげん」が光る。

装備品展示。

普通科なので特殊な物はないが、その分じっくりと見せてくれる。

この後は資料館(正式名称は郷土館)で歴史資料を見る。

建物は明治43年に連隊本部として建てられたもの。戦後米軍が接収してたり、高校の職員室になったりしていた。

米軍は良くあるけど高校の職員室はちょっと珍しいな。

明治天皇一家の絵はよく見るけど、大正天皇一家の絵は初めて見た。

多分真ん中にいるのが昭和天皇だよね。陸軍の制服が秩父宮で、海軍のが高松宮、学生服が三笠宮かな……?

ごはん。

最近は火を焚かなくても、一部の駅弁みたいに水と発熱剤で加熱できるものが多い。

資料館の館長さんが実演してくれて「これが私のお昼になります」と言っていた。

地元民が多いせいか、小さいけれどおっとりした雰囲気の駐屯地だった。

南海トラフとかの災害時には救援活動の基幹部隊になるらしい。

6/18から自衛隊の見学で九州に来ていますが、PCの調子が悪いため後追いでのアップになります。

見学2日目。

この日は都城からはるばる南下して、海自の鹿屋航空基地を見に行く。

鹿屋航空基地は、対潜哨戒機P-1を中心に運用している基地で、他にヘリコプターの操縦教育も行っている。

東京ドーム60個分の広さを誇り、2,250メートルと1,200メートルの2本の滑走路を持ち、固定翼機と回転翼機が同時に飛び立てる。広くて便利なので、陸自や米軍も時々使っているらしい。

元々は海軍航空隊の基地で、太平洋戦争の時には特攻隊も多く出撃していった。特攻隊と言えば知覧が有名だが、あっちは陸軍でこの鹿屋は海軍になる。

まずはそういった歴史が見られる史料館へ。ここは一般人も入れる。

屋外には過去に使われていた航空機がいっぱい展示されているが、手入れが行き届かなくて大半が色あせちゃっているのが惜しい。

世界で唯一現存する二式大型飛行艇。通称二式大艇。その昔船の科学館にあったのをこちらに移設したもの。US-2のご先祖様に当たる。

前から見たくてたまらなかったのだが、ついに願いが叶った。

実はこの車輪は取り外し式で、今のUS-2と違って滑走はできない。

車輪の役目は陸上の格納庫などから海までのタキシング用限定で、海に入ったらはずしてしまう。なので運用は海の上でしかできなかった。

もう見る機会なんて来ないかもしれないので、思う存分堪能した。

でも眺めるのと写真を撮るのに夢中で、触るのを忘れてきた。

史料館のロビーには、こんなステンドグラスがある。

原画はあの平山郁夫。弟が海自だった関係で描いたらしい。

零戦。

戦後に引き上げられた2機の零戦をニコイチして復元したもの。

そろそろ、軍神以外の部分で評価してあげてもいいんじゃないかな……と思う廣瀬武夫。

まあ、旅順港閉塞作戦がなければ、特に名も知られないまま軍人人生を終えていた人だとは思うんだけどね。

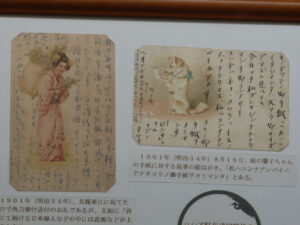

廣瀬武夫がロシアから出していた絵はがき。

このほかに猫の絵のとかもあってどれも大変かわいいので、ほしくてアンティークなどを探しているのだが、当然ながらいまだに見つからない。

零戦が軽量化のために、一部木やキャンバス地を使っているのは有名な話だが 上のニコイチ零戦が引き上げられた時に木造部分が一部残っていた。

木というよりベニヤじゃないかこれ?

大体こんな感じで、海軍と海自の歴史的史料が並べてある。

あと、撮影禁止だったので写真はないのだが、やはり特攻基地だった関係上、特攻に関するものも多かった。

この後は基地の中の見学になる。

まずは管制塔の展望室から、基地全体を見てみる。

その後ろの2本の滑走路では、P-1とSH-60Kがタッチアンドゴーの練習を繰り返している。

次に格納庫でP-1、TH-135練習ヘリ、SH-60Kを順番に見ていく。

まずはP-1。

そういえばP-1をじっくり見るのは初めてかもしれない。基地モニターをやってた頃はまだP-3Cが現役で、ようやくP-1が配備されるかされないかだったから。

なんかいろいろ問題が多かったんだよね、当時は。

なおエプロンで整備中のP-1はお腹の爆弾槽を開けていた。結構なレアショットらしい。

次はTH-135。パイロットの卵が一番最初に乗る機体で、一般にも販売されている。

仕様は市販されている物と同じで、足回りだけ、訓練生がうっかり地面にガツンとやっても大丈夫なように頑丈にしてあるらしい。

あと吸気口には桜島対応の火山灰フィルターを追加している。

鹿屋のあたりは、季節風の関係で、夏は大丈夫だけど冬に火山灰が来るんだって。

最後がSH-60K。60Jは割と見慣れてたけどKはじっくり見たことなかったかも。

といっても、ブレードが違ってるぐらいしか差が分からないんだけど。

むしろ周囲の格納庫がすごい。昭和12年製で太平洋戦争をくぐり抜けてきた文化財級の代物だった。

鉄骨とか明らかに他の格納庫と違う。

この後は、やっぱり撮影禁止だけど、TH-135のシミュレータでヘリ操縦を体験させてもらった。

なんか、操縦桿がすごくフワフワで、ちょっと力を入れるとすぐ横転しちゃうので大変だった。こんな敏感なのを安定して操縦しているプロやっぱりすごい。

海自の航空基地は、厚木と館山に何度か行っているけど、鹿屋は規模感が全然違った。

あと、二式大艇が見れて良かった。

6/18から自衛隊の見学で九州に来ていますが、PCの調子が悪かったため後追いでアップします。

というわけで九州の自衛隊基地見学。

いつもは気候の良い秋にやっているものなのだが、今年はなぜか6月になった。天気予報では30度越えとかで、地獄の予感しかしないがまあしょうがない。

毎回その地方の陸海空の基地をひととおり見学するのが恒例になっていて、今回も18日は空自の新田原基地に行く予定だった。が、先月の練習機の墜落事故の影響で直前で中止。

もう今は小松基地に移動しちゃったけど、にゅーたはアグレッサー部隊がいたからちょっと憧れてたんだよね。

で、にゅーたの代わりにどこに行ったかと言うと……。

さすがに1ヶ月足らずで他の基地への変更もできなくて、結局名所旧跡見学日になった。

曇り気味で天気は良くなかったのだが、展望台から桜島も見えた。

多分噴火してる。

なんかいっぱい咲きかけてた。マイヅルテンナンショウというらしい。

霧島神宮の次は、都城歴史資料館にやってきた。

なんだか城っぽい外観だが、実際にこの資料館は都城という城の跡に建っている。

都城は縄文時代から人が住んでいて、鎌倉時代以降は後に都城島津氏と呼ばれる島津の傍流が大規模な城塞を築いて拠点としていたそうな。

そんな古代から現代までの発掘品や資料をまとめて展示してある。

資料館そのものが小さいので展示数もまあそこそこ? なのだが、やっぱり関東ではなじみのない感じの歴史なのが面白い。そういえばこのあたりは熊襲の土地だったな。

あと、この地方独特の埋葬方式を、上野のDNA展でも見ていた。