奈良2日目。

この日は法隆寺、大神神社、長谷寺を回る寺社巡り。

またずいぶん離れた場所をセレクトをしたものだが、まあ奈良だし大丈夫だろうと思っていた。

甘かった。

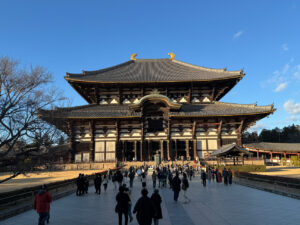

法隆寺。ここには何の問題もなく到着。

ただ、観光時間が60分しかないので、母親連れでは見られるのは金堂や五重塔などの近場だけ、少し離れた夢殿まで見られない。

でも日出処の天子にはまっている妹はものすごい勢いでダッシュして行った。

消防車がずらりと並んでいたので何かと思ったら、1/26は文化財防火デーで放水訓練があるからだった。

もともとこの文化財防火デーというのが、1949年に法隆寺の金堂が、7世紀の再建時(その前に1回全部焼けちゃっているらしい)以来初めて火事になり、貴重な壁画が失われたことに由来して設定された日になる。

76年前の今日がその日だったと思うと、ちょっと感慨深い。

そして今回一番見たかったのが、観光バスの駐車場にある舟塚古墳。公衆トイレの前というなかなかな立地。

昔木の船(木棺?)が出てきたという伝承があり、一応古墳の名がついていたものの、本当にそうなのかは研究者も微妙な感じの扱いだった。

なにしろ、発掘前の写真を見ると、ただの木が植わった植え込みにしか見えない。

この駐車場がホテルになるのに伴って4回ほど発掘調査がされ、立派な石室や副葬品が見つかったため、古墳という事が確定した。なんでも近くの藤ノ木古墳より前に作られた地方の有力者の墓と推定されるらしい。なにそれなにげに重要な発見じゃん。

今は発掘も終わって、写真の通り元の植え込み状態(木は枯れちゃってるけど)に戻されている。

ホテルになったらこの古墳も潰されるのかな……。

法隆寺の次は大神神社。

本来なら1時間もかからず行けるはずなのに、通過地点の天理で天理教の行事があった事、巳年のため蛇を祀る大神神社に人が押し寄せてるとの事で、奈良からいきなり大渋滞。到着までに1時間半以上もかかった。

結果、予定では50分だったはずの観光時間が20分に。しかも、バスの駐車場が神社と離れているため、神社に行くだけで5分以上かかる。

いや、頑張って行ってきたけどさ、母親はもう最初から諦めてバスで待ってたよ。

しかもこの遅れは長谷寺にも響き、85分の予定が30分に(そしてまたバス駐車場まで5分ほど歩く)。

前のブログでも書いている通り、長谷寺は山門から本堂までの階段が半端ない。どうやっても母親の足では無理だろうと思ったが、幸い、寺側に足腰が弱い人向けに、関係者用の道路を使ってワゴン車で一気に本堂まで行ってくれるサービスがあったので、これを使わせてもらった。

ジュウガツザクラがぽつぽつ咲いていた。

秋だけじゃなくてこんな時期にも咲くんだ。

上がったのは車だが、降りてくるのは歩き。

階段の途中の花壇には、ところどころ寒牡丹が植えてある。

寒牡丹って、そういう種類なんじゃなくて、普通の牡丹の開花時期を調節して冬に咲かせてるんだってね。

何とか予定の行程をこなして(本当にこなしただけ)、また奈良からはるばるバスで名古屋の三河安城まで、その後はこだま号の旅が待っている。

まあ、前日の山焼きが良かったからまだ今日のグダグダも我慢できたけど、上高地の時みたいに全くいいところがなかったらほんと怒りだしてたわこれ。