2/22にマチュピチュ展に行ってきましたが、帰宅後少々調子が悪かったため、遅れてアップします。

昼に朝霞駐屯地で東部方面隊創立記念行事の昼食会があったので、帰りに六本木に寄ってマチュピチュ展を見てきた。

大絶滅展もそうだったけど、最近、なんでこれがそこまで混むの? ということが良くある。

マチュピチュも日本人に人気の観光地らしいし、どうかなあと思ったが、どうも展示を見ると土器ばかりでそこまで一般に刺さりそうもないので安心していた。

甘かった。

入って分かったのだが、入口を入ってすぐの所に展示の概要を4分ほどの映像で紹介する巨大スクリーンがあって、しかも通路の構造的にスルーしづらいため、そこで人が滞留してしまっているのだった。

まあここだけじゃなくて、中もいい加減人多かったのだが。

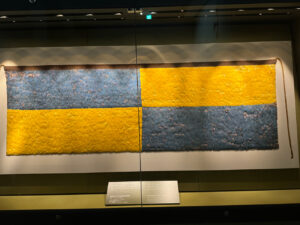

ルリコンゴウインコの羽を織り込んで作られた織物。長さ5メートルほど。

これだけの羽を集めるのに何羽のルリコンゴウが……などと考えてはいけない。

前半の展示は大体こんな感じ。

いろんなモチーフの土器が続く。右下のは金とターコイズの耳飾り。青と金の対比がきれい。

ターコイズは中東しか知らなかったが、南米も結構な産地らしい。

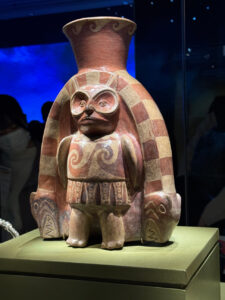

猫のような何か(左)とヤギのような何か(右)。最上段は頭の両側にヘビを垂らしたフクロウの神らしい。

巨大水晶の首飾り。

どのぐらい巨大かというと、うちのマメルリハより大きい。

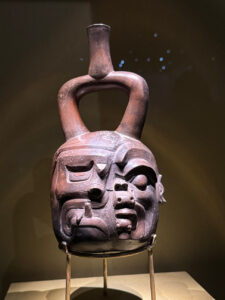

シャーマンが神へと変容する過程を表した土器。

昔の人にとっては、これが本当の事だったんだよね、すごい。

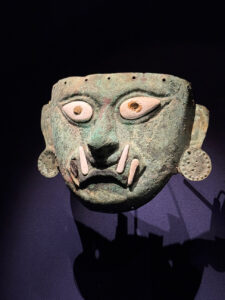

モチェ文化の神話の英雄アイ・アパエックの顔。

中盤の展示は、このアイ・アパエックの冒険? を中心に展開されていくのだが、モチェ文化の神話なんて知っている人の方が少ないだろうし、大丈夫か。

……と思っていたら、話そのものはアイ・アパエックが国を救うために海に行っていろんな生物と戦い、その力を身につけるけど最後には死ぬという、古代史に割と良くある話だったので助かった。

すごくスタイリッシュなトカゲの意匠の耳飾り。欲しい。

こういうのをグッズにして売ればいいのに。

カニの鼻飾り。

多分、上の切れ込み部分を鼻の穴に挟んでいたのではないかと。邪魔そう。

カニと戦うアイ・アパエック。このあと自分もカニになったりしている。

力を使い果たして老人の姿になった死ぬ直前のアイ・アパエック。

ここまでは良くある変身神話なのだが……。

そのうち唐辛子になったりトウモロコシになったりし始めるのでもう訳が分からない。

トウモロコシも唐辛子も貴重な食料だったので、そこに神性を与えた形という事なんだろうけれど、そこで変身しなくてもいいじゃないか。

まあまあ血なまぐさかったりあからさまに性的だったりする展示もある。

これは生贄になる直前の捕虜。

最後は皆さんお待ちかねのインカの黄金の展示だった。

ここが一番混んでて、まあやっぱりそうなるよねって思った。

これらの黄金は、埋葬されていた王や偉い人の副葬品。

地位や作った職人の善し悪しが素人でも分かるのが面白い。

奥のがカボチャの種をモチーフにした胸飾り。手前のはカエルの首飾り。

カボチャの種をこういう風にデザインに使うとか、どうやったら思いつくんだろう……。

キープって今解読されてるんだっけ?

子供の頃は完全に謎の存在だったけど。

混んでなければそこそこ面白かったと思う。とりあえず、アイ・アパエックについて詳しくなれた。

ただ、展示の仕方が独特で、テーマに合わせるために年代や地域、文化をほぼ無視して並べているのがちょっと気になった。

まあ企画したのが美術館で博物館ではないからという事なんだろうけれど。