突然だが鳥羽にやってきた。

もともと伊勢神宮に来るつもりだったのだが、せっかく来たのだしちょっと足をのばした次第。

鳥羽水族館といえば、日本でも有数の知名度なので、1度は行っておこうと思ったのだ。

入るといきなりラッセンの絵みたいな大水槽が登場。

照明のせいだと思うんだけれど。

掃除をしながらカメに餌をやる飼育員のお兄さん。

この直後、カメは魚に餌を強奪されていた。

あきらめて掃除の続きをするお兄さんと、あきらめきらずお兄さんの方に寄って行くカメ。

この水族館には順路というものがない。

ちょうど学校の教室のように、エントランスを起点に左右に伸びるメインの大通路が1本あって、そこから枝分かれするように各展示室が作られている。

だから、客は大通路をうろつきながら、好きなように各展示室を回って見るしくみになっている。

で、ラッコなど人気の展示やショーの場所は、エントランスから遠くに配置して、人の流れを調整しているらしい。

まああんまり良く分からないので、とりあえず片端から首をつっこんでいってみることにする。

波の目がかわいいコブシメ。

表皮の微細な色素胞の変化が分かるぐらい近くにいる。

奥からもっとでかいのが出てきた。

多分60センチ以上あるんじゃないか。

なんかケンカしていた青いザリガニ。

着色してあるわけではなくて総天然色らしい。

これをゆでるとどういう色になるんだろうか……。

キャビアの母。

しょっちゅう衝突事故を起こしていたが、もしかしてあまり感覚が鋭くないのだろうか。

オウムガイ。

水槽のすみっこのほうで背を向けているので、写真がうまく撮れない。

アシカショーもちょっと見てみた。

アシカもお兄さんも楽しそうないい顔。

絶対に移動せず嘴だけで時々ケンカしながら餌を食べていたフラミンゴ。

羽繕いに熱中するあまり、すごい顔とポーズになっちゃってるペリカン。

ペンギンたちのお散歩ショー。

フンボルトペンギンが決められたお散歩エリアを、飼育員のお兄さんやお姉さんに誘導されながらぐるぐると散歩する。

そしてそのペンギンが落とすフンを、一生懸命拭きながらついていくお姉さん。

コツメカワウソの赤ちゃんがいた。

ペンギンのお散歩ショーの時にさかんにチーチー鳴いていたのだが、鳴き疲れちゃったのかな。

セイウチ。すごい牙。

何かにいらついていたのか、時々水槽の中で立ち泳ぎをしては、ガラスを前ひれでバンバン叩いていたのでちょっと不安になった。

だって3メートル以上ある巨獣なんですよこれ。

なお、ガラスに写りこんでいる女子は人間様ではない。悪しからず。

掃除をしにきたお姉さんに甘えて頭を掻いてもらっているペンギン。

わかるわかる、わかるーとなりながら見ていた。

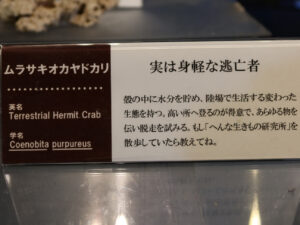

ここからは、変な生き物を展示したコーナー。

入るとすぐにおなじみのダイオウグソクムシがいた。

ずいぶん明るく見えるが、これはカメラのF値が高いせいで、実際には暗幕で暗くしてある。

睨みつけてくるモンハナシャコ。

あまり刺激するとパァン! とされそうだったので、程々で退散した。

2センチほどのちっちゃいハナイカ。

一生懸命威嚇しているらしい。かわいい。

日本ではここにしかいないというジュゴン。

35歳らしい。

ジュゴンは確か群れを作る動物だったと思ったが、ここでは1頭だけぽつねんとしていてちょっとかわいそうだった。

イロワケイルカ。前はパンダイルカとも呼ばれていた。

ずいぶんちっちゃい。1メートルぐらいかも。

ラッコ。

この水槽の前だけめちゃくちゃ混んでいて、とてもじゃないがまともな写真が撮れない。

そういえば、昔はラッコってどこにでもいたけど、今全然見かけなくなったなあ。

輸出規制でもされたのかな。

どうやら親子らしく、小さいのがさかんに乳を飲みたがっては大きい方に嫌がられていた。

そして2月末に生まれたというスナドリネコの子猫もいた。

お乳を飲んだ直後なのか、お腹がぽんぽこりん。

そして寝ているのでやっぱりただの子猫(かわいい)。

カピバラもいた。

人間様が前にしゃがんで写真を撮っても微動だにしないので、意識に入っていないのかと思ったのだが、動いたらこちらを見てきた。

なんだちゃんと気づいてたんだ。

これはマナティ。

ジュゴンはイルカみたいなしっぽをしているが、これのしっぽは平たい卓球のラケットみたいなのですぐ見分けがつく。

餌の時間のせいか、水が濁っていてこれが精いっぱいだった。なお食べていたのは青草。

いやー楽しかった。

平日の午前中という人が少ない時間に入ったからか、魚も動物たちも活発で、割と前に出てきているのが多くて面白かった。

施設は古くて継ぎ足し継ぎ足ししている感じだけど、それがいかにも地元の水族館ぽくていい。

とりあえず堪能したので、次は隣のミキモト真珠島に行くことにした。

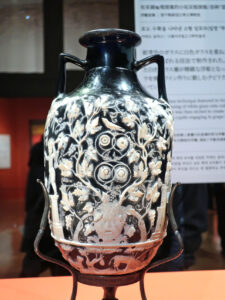

ここは下調べを全然していないので、由来とかよくわからないけど、養殖真珠の歴史やしくみ、世界の真珠を使った宝飾品のコレクションがある。

真珠養殖のしくみなんて、知ってるつもりではいたけど、実際に解説員の人から話を聞くと、想像以上に繊細で大変だった。

ミキモトでは養殖にあたって、アコヤガイの遺伝子管理からやっているらしい。もうすでにやってることが研究機関レベル。

実はあんまり期待してなかったんだけど、そこそこ面白かった。

ただ、売店に並んでいるアクセサリーはセンスがちょっと微妙かな。

ミキモトから出てなんとなく港のあたりをぷらぷらしていたら見つけた船。

消防船かと思ったら、エスコートボートと言って、大型船が航行する時先行して周囲を警戒する役目の船なんだって。

ものすごく俊足らしい。

海保の「いすず」もいた。

艦艇見学しばらく行ってないなあ……見たいなあ……。

〇おまけ

羽繕いしているペリカンの羽が抜けて飛んできたので、謹んでいただいた。