ショーがフィナーレバージョンになったというので、もう1度油壺マリンパークへ行ってきた。

どうも、また来ました。

駅からバスに乗る時はほとんど人が居なくて、こりゃ平日に来て正解と思ったのだが、マリンパークの3つぐらい手前の停留所からどどっと人が乗り込んできて満員になってしまった。

何なの?! 皆さんどういうルートでいらしてるの?!

とりあえず今日は何でも撮ろう。

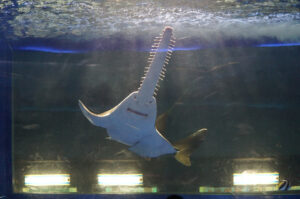

入口の巨大サメのあごの骨。

前回、GX9だと明るさの関係で結構ブレたので、今回はクイーン・エリザベスを撮ったα6000にシグマのF値1.4の単焦点レンズを買ってつけてみた。

これはさすがの性能。ただズームできないから人力ズーム(人が寄ったり離れたりする)しなきゃならないのが、ちょっと混んでる場所では厳しいけど。

あとは撮影者の腕だな……。

それから、広角はGX9にかなわないから、広い範囲を撮りたい時は結局GX9に頼る事になる。なるほどお父さん達が昔何本もレンズを持って歩いてたのは、こういう事だったのか。

セミエビとヤドカリ。どっちも丸っこくてかわいい。

と思ったけど上を見たらいっぱいひっついていて恐かった。

平日の14時過ぎでこんな感じ。

これは土日に来たら見るどころじゃないなきっと。

一応、コロナ対策で入場者の上限を2500人までにはしているらしいけど。

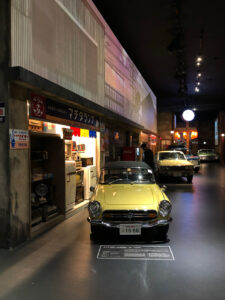

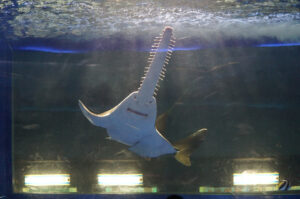

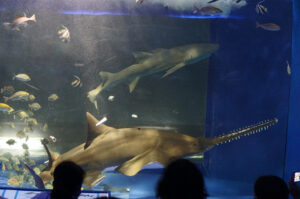

大回遊水槽から、サメの姿がずいぶん減っているのに気付いた(なおこれはノコギリエイ)。

スタッフの人の話では、閉館を前にすでに生き物を別の場所に移し始めているらしい。

そういえば、いつでも必ず展示されていたタカアシガニもいなくなっていたな……閉館が実感されてきた。

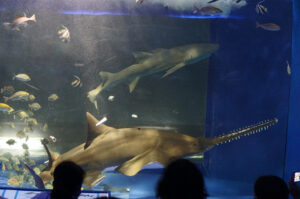

そして始まる大回遊水槽の餌やりタイム。

昔はダイビングスーツのスタッフが水槽に潜って直接手からやっていたんだけど、今回見たのは上からアジの切り身が落ちてくるだけだった。

解説のお兄さんはサメ用の食事と言うのだが、サメが来る前に小魚が全部食い散らかしそうな勢い。

と思っていたらサメとノコギリエイ登場。

解説のお兄さんが「ノコギリエイはノコギリを振り回して獲物に当てて、気絶させる猟をします」と言った瞬間、ノコギリエイがノコギリでサメをぱーんとはたいて追い払い、エサを独り占めしていて、なるほどこの水槽の頂点はお前かと思った。

さて餌付けが終わったのでまた一般水槽に戻ろう。

すっくと岩に立っているのは、サラサゴンベという愛らしいのかむさくるしいのか分からない名前の魚。かわいい。

チンアナゴ先生。

単焦点だと1ヶ所にしか合焦しないので、他がみんなぼけてしまう。

なるほど、良く宣伝文句に書いてある「美しいボケ」というのはこれか。

なんなんだろうこの組み合わせ……。

イワトビペンギンの背中。

鳥飼い(ただしインコとオウムは除く)ならわかる、換羽で元気がなさそうなペンギン。

見ているうちに、今度はアシカの餌やりタイムが近づいてきた。

アシカプールに行ってみると、まだ10分ぐらいあるのにもう正座待機していて笑った。

ここも前はオスメス合わせて3頭のアシカがいたが、もう今はオスしかいない。

さすがに暑いらしくてたまに水に潜って涼を取っては、また正座待機に戻る。

エサやりのお姉さんが来た!

投げられる魚をわんこそば状態でつるつる飲み込んでいく。

すごい速い。解説しながら次々と魚を投げるお姉さん大変そう。

あ、落とした。

落としたのは食べたくないようで(というか、地面に落とした物を拾うのが苦手らしい)、お姉さんからのエサが終了してから渋々拾おうとしたのだが、そこに横取りを狙ったトンビがいきなり急降下してきたのでびっくりしてプールに逃げ込んでしまった。

こちらはペンギンの餌やりタイム。

ペンギンの帽子のお兄さんに抱っこされてエサをもらうペンギン。

よく見ると、退化しきってるけど、翼に風切羽みたいなのがちゃんとある。

ペンギンも後頭部を掻かれると嬉しいのか。

鳥共通の気持ちいいポイントなのかな?

「ペンギンはお腹いっぱいになるとさっさと行ってしまいます」とお兄さんが言っていたとおり、満足したら勝手にお兄さんの膝から降りて去っていった。

そしてこの後はお兄さんがどんなにエサで誘っても誰も来なかったので、餌やりタイムはお開きになった。

お開きになった後、さらに手近のペンギンをつかまえてエサをやっていたお兄さん。

ペンギンも甘えてお兄さんの服をちょいちょい甘噛みしていた。そこまで馴れてるなら餌やりに協力してあげなよ。

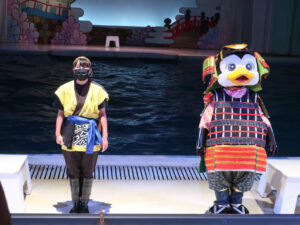

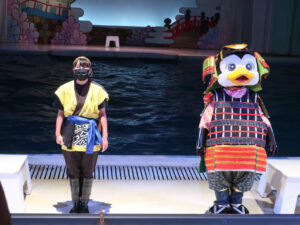

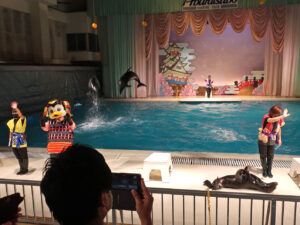

そしていよいよショータイム。

15:30なのにほぼ満席。

メインプログラムは前回と変わらないつば九ペンギン武将。

上:GX9。

下:α6000+単焦点レンズ

しかし、ズームができないのでどうしてもGX9を使ってしまい、結局またブレ写真を量産することになる。

最後なのに……。

また水戸黄門やってた。

これ、左側でもう1頭が同じ事しているんだけど、プールに戻るのが下手で、じたばたしながら後ずさった挙げ句、もんどりを打って水に落ちていたのが面白かった。

パス。

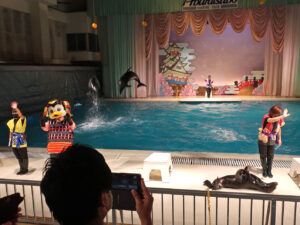

通常プログラムが終わったところで、フィナーレプログラム。

ペンギン武将とお姉さんがマリンパークの歴史を語る。

旗を持って登場したアシカが……。

秋のプログラムでやる予定で練習していたという技の中からひとつを披露。

イルカみたいに水中からジャンプしてポールを飛び越えるという技。なにこれすごい、超見たかった。

というか、本当にマリンパーク側には突然の閉館決定だったんだなあ……スタッフさんたちどれだけ無念だろう。

このイルカたちは実に芸歴40年。日本でも二番目と三番目の飼育歴を誇るイルカだった。

ということは、何度も彼らの芸を見ていたわけか……全然分かってなかったけど。

閉館後は一体どこに行くんだろう。

最後に全員揃ってさよなら。

仰向けになってパタパタひれを振ってご挨拶するアシカ。かわいい。

かわいいけど、なぜかちょっと涙が出てきた。

お前も達者でな。

さて、最大のイベントは終わったし、この後はつらつらと写真を撮りながら見ていこう。

前の時は床をもぞもぞ歩いてたホウボウは、水槽の中を飛ぶみたいに舞っていた。

これもこれできれい。

大回遊水槽ので群れをなす魚とサメ。

飼育49年目というシロチョウザメ。

残念ながら50年目はここでは迎えられない。

フクロウ。

そんなにくっついて暑くないのかな……。

かわうその森。ここも潰されるんだろうか?

潰されないにしても、間近で工事が始まったら影響を受けないわけにはいかないだろうし。

かわうその森の中にある水田。

どうやら閉館までに収穫はできそうで良かった。

水道の蛇口がカワセミだった。

なにこれどこで手に入るの。

そろそろ終了時間なので、奥に引っ込んだペンギンたち。

あれほど人がいた館内も、そろそろ閑散としてきた。

最後に建物の外観。

記憶にある一番最初のマリンパークは、この建物だけで後は全部芝生の広場だった。

さて、名残惜しいけど帰ろうか。

今度こそさようなら。