我が家の桜がもう咲いた。

去年、青山フラワーマーケットで買ったポット苗。結局ポットのまま1年過ごしてしまった。

「サクランボ」というざっくりした名札がついていて、確かに花の後で食べられそうな感じの実がついたのだが、落ちたか鳥に食べられたか、いつの間にか消えていた。

外来種で花も実も楽しめる桜は数種類あるらしいが、開花時期はむしろソメイヨシノより遅いとの事なので、なんでこんな時期に咲き出したのか分からない。

今年こそは実を食べられるといいけど。

最近、一部のマメどものブームはこれ。

結構大きくて殻が固く、また、先端や角が尖っていてくわえにくいので、中身に到達できるかできないかで食う食わないがまっぷたつに分かれている。

殻を上手に剥けるひすいとふぶき、アッサム、カラは大好きで、エサに混ぜるとこればっかり最初に食べるぐらいなのだが、上手に剥けないヴェガとサーラルはほとんど手をつけない。そういう意味では相手を選ぶ食べ物かもしれない。

(食事制限中のチャンドラは対象外)

なお、長門とフェデフルールにもやってみたら、やっぱり長門は良く食べるが、くちばしがマメより小さいフェデフルールは、くわえてはカゴの外に飛ばすだけだった。

そして、そんなフェデフルールが床に散らかした蕎麦の実を、人間様が踏んで痛い思いをする事故が発生することになる。

上野の森美術館の「KING&QUEEN展」に行ってきた。

テューダー朝から現代までのイギリスの王と女王の肖像画を集めた展覧会。

1時間ぐらいでさくっと見られる規模だが、歴史の教科書で見る絵も何枚かあって面白かった。

個人的には、エリザベス女王の夫君のフィリップ殿下が若い頃めちゃくちゃイケメンだったのがちょっと衝撃だった。

この後、母親、妹と合流して国立博物館の「桃山展(後期)」に行く予定なのだが、待ち合わせに時間があるので、上野寛永寺をぶらぶらする。

そして二人と合流した後、母親がパンダを見たがっていたので上野動物園へ。

そろそろシャンシャンが帰っちゃうしね。

なんか一生懸命木の葉を水に浸して巣に運んでいた。

よく知ってる鳥なんだけど名前を忘れた。

スバールバルライチョウ。日本のライチョウではない。

手前のが妙に人なつこくて、近づいてきては一生懸命話しかけてくる。

対する奥のはひとけのないところに行きたくてひたすら壁際をウロウロしていた。

日本のライチョウ。

そろそろエサの時間なので、飼育員さんが出てくる奥の扉から離れようとしない。

気付いたら鳥しか撮ってないけどまあいいや。

まだGoTo見直しの報道が知られる前だったので、上野はずいぶんと賑わっていた。

これまで以上にコロナの感染者が多くなっているようだし、またしばらく出歩くのは控えよう。

日光3日目。

実は前の晩はあの日光金谷ホテルに泊まったのだが……。

結論から言うと、このホテルが持つ「歴史」を楽しめる人以外はお勧めしない感じ。

従業員のスタンスとして、サービスを提供することがホスピタリティではなく、「私達が考える金谷ホテルの格式」を守るためのただの義務になっている感があるので、ネームバリューに応じたサービスを期待するとがっかりする。

たまに、すごい客の身になっていろいろやってくれる人もいるのだが、大体は教育された通りの事をこなすだけに終始している。

昔とは違って、設備にしろサービスにしろ、もっと上のホテルはいくらでもあるので、快適さを求めるならそっちでいい。

それを顕著に感じたのが、朝食にホットミルクを希望したところ、あっつあつのがジュース用の小さなコップに入って出てきた時だった。

こんなので出されたら、客が熱くて持てないし飲めないだろう、熱いのを冷たいジュース用のコップに入れたら割れるかもしれない、そのあたりの配慮も考えもなく、ただテンプレ通りに決まった形で提供する事しか考えていないホテルなのだなと思った。

まあとりあえず、いろんな意味でいい経験をしたと考える事にして、今日は明智平と華厳の滝を見に行く事にした。

いろは坂(登り)の途中にあり、展望が最高だという明智平、当初12日に行く予定だったのだが、その日に限って展望台までのロープウェイが点検休止していたのだ。

ルートは登り限定なので、湯元から降りてくる時には行かれない。渋滞を避けて朝早く出ればバスで30分ぐらいなので、華厳の滝を含めても午後いちには帰ってこれるはず。さらに言えば、移動に使っているのがフリーパスなので、何回バスに乗り降りしようが関係ない。

というわけで、頑張った。

しかし丁度団体とかち合ってしまい、1時間ほど待つ羽目になった。

そういえば、今日はそこら中で中国語を聞くのだが、渡航制限て緩和されたんだっけ?

なお、日光なのになぜ明智平なのかというと、天海僧正が実は生き延びた明智光秀という伝説に由来するらしい。

そしてこれが明智平からの眺め。

中禅寺湖、華厳の滝、白雲の滝(右側の斜めの滝。近づくことはできない)、男体山(右の切れてる山)が一望できる。

まわりの落葉しているのは全部広葉樹なので、紅葉の時期とかものすごい景色になるんだろうな。

そりゃ混雑するわ。

いつまでも見ていたかったが、割と次々観光客が来るので、そうそう場所を占有しているわけにもいかない。

渋々華厳の滝に向かう事にした。

華厳の滝。

これも勝道上人が発見したらしい。

男体山の溶岩が湯川をせき止めたのが中禅寺湖と華厳の滝の始まりだそうだけど、真ん中あたりで色が変わっているのが元々地面だったところなのかな。

華厳の滝の反対側にある涅槃の滝。

河ではなく、伏流水が岩の中から直接吹き出してこんな滝になっている。

華厳の滝なんた写真や映像で嫌というほど見てるし、別に無理に見に行かなくてもいいやと思っていたのだが、やっぱり実際に見るとすごい。

華厳の滝なめてた。

これで行こうと思っていた場所は全部おわり。

余裕があったらレベルの候補はもうちょっとあるけど、道路が渋滞する前にお土産屋をぶらぶらしながら帰ろう。

面白かった。

国立公園なためか、標高と気候の厳しさのせいか、あまり開拓されず自然の荒々しさが大部分手つかずのまま残っていて、そこが他のリゾート地と違っている。

今度は湯元と中禅寺湖でゆっくり遊びたいなあ。

日光2日目。

湯元から湯ノ湖湖畔を歩き、湯滝経由で戦場ヶ原まで出るのが今日の計画。

と書くと結構なトレッキングに見えるが、実際は2時間半程度で、スニーカーでも歩けてしまう楽々行程なのだ。

朝、散歩してたら出会ったふかふかの猫。

草むらで何やらぱしぱし捕ろうとしていたのを邪魔されて不機嫌。

そして朝っぱらから堂々と町中に出没する鹿。なんだお前。

近所のお店のおばちゃんによれば「ほとんど毎朝来るよ」とのことで、子鹿の時から人を見慣れた野生を忘れ気味の個体らしい。

平気で人んちの敷地に入り込んでくる。

そしてこのへんは猫が多い。

しばらく鹿と猫を愛でた後、もう1回源泉に来てみた。

残念ながらコガモは1羽しか見つからず、しかも即行逃げられた。

散歩の後は、いよいよ湯ノ湖湖畔歩きに出発。

湯気が立っているのは、湖のこのあたりだけ温泉が湧いているから。

何か魚がいるかなと思って覗いてみたら、巨大なコイがうじゃうじゃしていたので後悔した。

カモが多いのは知っていたが、カワウまでいるとは思わなかった。

どこから来たんだろう。

鳥を愛でつつ湯滝の上に到着。丁度ここから滝が流れ落ちている。

なんだ太古の原生林みたいな写真が撮れた。

正面から見るとこう。

斜めに流れてくるため遠近感が強調されて迫力がある。

しばらく湯滝を眺めた後、いよいよ戦場ヶ原に続く森に足を踏み入れる。

戦場ヶ原は去年の台風で道が壊れ、一部迂回路が設定されている……のだが、なんだかツキノワグマが出るとかで、所々熊よけのベルが設置してある。

なにそれ恐い。

とりあえず用心しながら歩いていたのだが、木立の向こうに何かの気配がした。

目を向けると不自然な茶色の塊がある。

茶色いからツキノワグマではないが……なんだろう。

最大ズームで撮影後、さらに拡大してみたのだが……。

うわぁぁぁ! 見られてる!?

切り株だよね? 切り株が光の加減でこう見えてるだけだよね? そうだと言って!

とりあえず、距離が10メートル以上離れていたので、そのまま立ち去った。

そして林を抜けると突然広がる草原。

ここが戦場ヶ原で最も美しい所らしい。

しかも人が誰もいない。

戦場ヶ原独り占め。

感じるのは風と太陽だけ。聞こえるのは草が風でさらさらと鳴る音だけ、鳥の声すらない静かな静かな風景。

3時間ぐらいここにいたい……と思ったら、15分後に修学旅行の小学生の団体が現れた。

良かった立ち去るきっかけができて。

そしてこの後、道路に出てバスに乗り、二荒山神社中宮祠に向かう。

途中で竜頭の滝に立ち寄った。

あ、あれ? こんなしょぼかったかな?

湯滝が想像以上に迫力あったからかな?

まあいいか……。

二荒山神社中宮祠。ここから男体山に登山ができるが、残念ながら10月末で閉山しているので、今は入り口までしか行けない。

ちなみに祢々切丸は興味がないので見なかった。

そしてもう1ヶ所立ち寄りたかったのが中禅寺、通称立木観音。

やっぱり勝道上人が開いたお寺で、立木をそのまま彫った観音像がある。

中禅寺湖の名前はここに由来する由緒ある寺なのだ。

中宮祠からバスで5分、その後歩いて15分。

途中でカケスを見た。

ところで、歩いていたら空自のP-3とU-125Aが中禅寺湖上空を通過していったのだが、なんだったんだろう。

2機とも離陸上昇から旋回して巡航に移っていったけど、どこから離陸したのかな。

というわけで中禅寺。

変な角度になっているのは、正面から撮ると逆行で太陽がまともに入ってしまうため。

ここは立木観音と不動明王が本尊になる。

そしてまた階段をのぼらされてへろへろになったのはここだけの話。

中禅寺を出て中禅寺湖バスターミナルにつくと、ふんわりとした雲が男体山にかかっていた。

ちょっとかわいい。

そういえば華厳の滝を忘れていた。

11月12日から日光旅行をしていますが、12日がPCをネットワークにつなげない環境だったため、2日分をまとめてアップします。

というわけで、日光にやってきた。

多分小学校の修学旅行以来だと思うが、もう記憶もおぼろげで、竜頭の滝と湯元ぐらいしか覚えていない。

どうもいつも激混みしているイメージがあって、これまであまり行く気にもならなかったのだが、コロナだし紅葉は終わってるだろうしで、少しはましかなと思った次第。

日光には朝10時前に到着。

神橋。渡れるのだがお金がかかるので無視した。

終わってるかと思いきや、紅葉が結構残っている。

まず来たのが輪王寺。理由は東照宮より近かったから。

その歴史は1200年以上。東照宮より遙かに古い。

もともと日光は勝道上人というお坊さんが開いた宗教都市だったのだ。

護摩堂。木造っぽいが実は鉄筋コンクリート製。

護摩行で火を盛大に焚くので、消防法上こうなったらしい。

……あれ? 比叡山も護摩行するけど、あっちは建物古いままだよね?

なお、写真が建物だけなのは、中が撮影禁止のため。

寺男のガイドさんがいろいろ説明してくれるのはありがたいんだけど、隙あらばお守りとか念珠とか売りつけようとするのはどうなのか。

続いて隣にある東照宮。

皆さんおなじみの陽明門。

平日だからすいているだろうと思いきや、かなり人がいる。

あと、修学旅行の小中学生が多分10校じゃ済まないぐらい来ていた。

そうだよね、みんな我慢してたんだし、来たいよね……。

日の光を反射して非常に贅沢な感じになっている陽明門。

太陽が比較的低い位置にないとこうならないので、見たければ朝がおすすめ。

陽明門だけに注目しがちだが、実は左右の塀もものすごく凝った作りになっている。

動物モチーフが多いので、眺めていて楽しい。

陽明門が日暮しの門と言われるのがよくわかる。

ひとつひとつディテールを見ているといつまでも飽きない。

いつまでもこれだけ見ているわけにもいかないので、ある程度で妥協したけど。

そして家康の墓所。ここにリアル家康が葬られている。

実はここに至るまでに階段を200段昇らされ、へとへとになっているのは秘密。

御神体でもあるので、今まで1度も調査がされたことはないらしい。

3ヶ所目は、東照宮の隣にある二荒山神社。

ここも東照宮より遙かに古く、御神体は男体山そのもの。

ここではお参りするだけだが、中禅寺湖にある中宮祠からは実際に男体山に登ることができる。

本殿(裏側)。

ちなみにここには太郎丸という大太刀があるらしいが、太郎太刀とは関係ない模様。

あと、中宮祠には祢々切丸があるんだってさ。

最後は輪王寺大猷院(だいゆういん)。三代将軍家光の墓所。

おじいちゃんを尊敬しまくっていて、死後もお仕えしたいと望んで東照宮の隣に葬られたとのこと。

なお、位置的には輪王寺と東照宮を隔てて反対側になるので、こんな訪問順になっている。

よくわかんないけど、雰囲気のいい庵があった。

家光に死後もお仕えしたいと望んだ家来が住んだらしい。

家光の墓への門。墓そのものは非公開。

ここだけ様式が唐風なんだよね。

とまあここまで昼も食べずに回ってしまったわけだが、時間を見ると15時。

今日は湯元温泉に泊まる予定なので、そろそろバスで向かうことにする。

いろは坂と中禅寺湖を越えてさらに先なので。

湯元温泉に到着したのが16時半ぐらい。

2000メートル級の山に囲まれているのであたりはすでに薄暗く、店もほぼ閉店しているのだが、ちょっとあたりをうろついてみることにする。

鹿がいた。

餌付けされてるとかではなく、山からに出てきた完全な野生の鹿。

気付けばあちこでエサをあさっている。

完全な野生なので、10メートル以上離れているというのに警戒心満々。

鹿をなだめながらぶらぶらしていたら、湯元の源泉に出た。

小屋は各旅館に割り当てられた源泉だが、割とあちこちから普通にお湯が沸き出しているので、人目とぬかるみを気にしなければ足湯も手湯もし放題。

ただし、非常に熱い。

そしてここでは野生のコガモの群れがエサをあさっていた。

こいつらも完全野生なので、人間を見ると躊躇なく逃げていく。

尻を向けて一目散に泳ぎ去って行くカモたち。

まあいいんだけどさ。

夕暮れの源泉。

山がうっすら白いのは、前の日に雪が降ったから。

湯元はすでに真冬並みの気温と聞いていたが、確かに寒くて、日陰には雪が溶け残っていた。

でも夜空が素晴らしかった。

これだけ寒ければ変質者もいないだろうと夜中に外まで見に出て行ったのだが、天の川なんて久しぶりに見た。

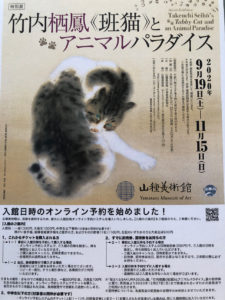

山種美術館と国立博物館に行ってきた。

山種美術館はこれ。

アニマルパラダイスの名の通り、ひたすら動物の日本画ばかりを集めた展覧会。

メインはこの猫だが、他にも犬とかアヒルとかフクロウとか鶴とかウサギとか牛とか馬とか猿とかカエルとか、ふわふわもふもふにあふれていてかなり見応えがある。

個人的には川合玉堂の猫が良かった。

動物を堪能した後は、安土桃山を堪能しに行く。

いかにもメインビジュアルという感じの唐獅子屏風だが、実はこれが展示されるのは11/3の後期から。なので今行っても見られない。

展覧会には景表法なんて適用されないだろうけど、実際には展示されていない物をさも展示しているかのようにアピールするのは(注釈がものすごく小さい事も含めて)、ぶっちゃけ結構悪質だと思う。

そろそろこういうやり方は改めた方がいい。

内容は、うん、安土桃山だった。

このあたりは日本史でも有名な時代だし、出てくる名前も知っている物が多いので楽に見られる。

家康と秀吉の書簡が並べてあったんだけど、家康の方が字が下手なのがちょっと笑った。

あと、秀吉の方は、妻のおねに息子のひろい(秀頼)が生まれた報告をしているらしいんだけど、もうひたすらひろいひろい言ってて親馬鹿感が炸裂してるのも面白かった。

鹿島神宮、香取神宮、息栖神社の3社巡りの後、国立博物館で「大和と出雲」「高御座と御帳台」を見てきましたが、疲れて眠いため明日アップします。

というわけで、いわゆる東国三社巡りに行ってきた。

鹿島、香取の両神宮と息栖神社を回るのだが、県境をまたぐせいか(鹿島と息栖は茨城県、香取は千葉県)、三社間の公共交通機関が貧弱で、車がないとちょっときつい。

バスツアーも複数あるが、提携店への立ち寄りや、絶対おいしくなさそうなグルメ昼食に時間を使われて自由時間が短かったりするので、どうしたもんかと思っていたら、割高ではあるものの提携店への立ち寄りどころか昼食時間すらない(自由時間中に各自で済ませる)かわりに、比較的長時間の自由時間が確保されている「四季の旅」というツアーがあったので、申し込んでみた。

鹿島神宮。主祭神はタケミカヅチ。

古事記や日本書紀によれば、天照大神ら天つ神が大国主命ら国つ神に地上の支配権を明け渡せと迫った時に、交渉役として武威を示して活躍した神らしい。

本宮から奥宮までの参道。まっすぐな道なので流鏑馬が行われたりもするらしい。

前はもっと鬱蒼と暗かったのだが、去年の台風で木がだいぶ間引かれてしまい、ここまで明るくなったとか。

ここにも神鹿がいた。

一生懸命見つめる先にはエサ(ニンジン)を売っている売店がある。

雨に濡れてクアッカワラビーみたいな顔になっちゃってる子鹿たちも一生懸命見つめている。

ちょっとかわいそうになったので買ってあげたのだが、子鹿にやろうとすると牡鹿が割り込んで横取りをはかるので大変だった。

1頭だけいた垂れ耳の子鹿。

売店のおばちゃんの話では、生まれつきのもので病気ではないという。

ということは、この子鹿が大きくなって子供を作ったら、新しく垂れ耳鹿の血統ができたりするのかな。

奥宮。

元々は徳川家康が建てた本殿だったが、15年弱で秀忠がもっと豪華な本殿を寄進したので、そちらはタケミカヅチの和魂を祀り、家康が作った方は奥宮としてタケミカヅチの荒魂を祀ることにしたらしい。

確か秀忠って、家康が建てた江戸城も十数年で建て替えちゃってたよね?

どんだけ父親にマウント取りたいの?

御手洗池。

昔はお参りする人はまずここで禊ぎをした場所。

湧き水で奥の湧出口の水は飲むこともできるが、この時は翌日の大寒禊の準備のため立ち入り禁止だった。

ちなみに池の方は鯉が泳いでいたりするので飲むのはやめたほうがいい。

次に行くのは息栖神社。

由来は調べてないけど、海上交通の神らしい。多分鹿島や香取と肩を並べるんだから由緒ある神様なんだろうと思う。

社殿は昭和38年の火事で焼けてしまい、コンクリートで作り直されているのでちょっと庶民感漂う感じになっている。

常陸利根川の船だまりに面した一の鳥居。

両脇にあるのがご神体でもある男瓶、女瓶というふたつの井戸。

男瓶。

このあたりは汽水らしいが、鯉が泳いでいるので分かるとおりこの中は真水。

で、最後が香取神宮。

ここには小さな仲見世があって、お団子なんかを売っている。

もう雨だし寒いしでここらあたりになると食欲もなくなってるから素通りしたけど。

楼門。

そういえば、鹿島神宮と香取神宮の楼門に掲げてある名前の看板を書いたのは、東郷平八郎らしい。

どういういきさつがあって書いたのかは、説明がなかったので分からないけど。

赤い楼門を1歩入れば黒塗りの拝殿と社殿。

どっしりした低い構えとも相まってなにこれかっこいい。

ぽつんと隅っこに錨があったのでなにかと思ったら、練習艦「かとり」の錨だって。

今の練習艦「かしま」の先代にあたる。

というわけで、3社一気に回って帰ってきた。

結論から言うとこのバスツアー、ツアーとしてはまあいいが、バスの席が最悪。

もともと自由時間の長さを基準にして決めたので、この点は合格。この三社は土産物街もほぼなく、完全に神社を見るためだけに時間を使えるので、むしろ長すぎるぐらいだった。鹿島神宮でついたボランティアガイドがちょっと話が長かったが、時間がほしければ適当に離脱して個人で回れたのでリスクにはならなかった。

添乗員がパワースポットマニアなのか、やたらとパワーパワー連発してくるのがちょっと微妙だったが、まあそういう人いるよね、で聞き流していればすむレベル。

ただ、バスの席が最悪。申し込みが遅かったからなのか直前割引料金だったからなのか、座らされたのは最後尾。しかも、通常シートは2席を1人使いか同行者同士隣合わせなのに、それでなくても狭い最後尾シートだけ、なぜか赤の他人の隣同士でめいっぱい押し込まれた。普通、通常シートは相席にしても、窮屈で条件の悪い最後尾はそれなりに配慮すると思うのだが、完全に逆の扱い。

さらに、隣の女子が幅を取っただらしない座り方が習慣になってるらしい女子で、隙あらば腕とか肩とかのポジションを巡って領土合戦みたいになる。

今回は比較的乗車時間が短かったから耐えられたが、長時間ツアーは無理だな、ここは。

で、東京駅についたのが17時前なので、ついでに上野に足を伸ばして、国立博物館の「出雲と大和」と「高御座と御帳台」を見てくることにした。

しかし国立博物館て、気づけば皇室ゆかりの展示が割と多いよね。

実は皇室と関係がある施設なんだろうか? と思って調べたら、戦前は宮内省の所管だったのね。

出雲と大和。

数百に及ぶ銅剣や銅鏡が圧巻……ではあったが、出雲に行った時に古代出雲歴史博物館でもっとすごいのを見ていたのだった。

でも青いガラスの勾玉はすごくきれいだった。

あと、古代中国の武人みたいな四天王像もかっこいい。

まあそんな感じでつらつらと見た後、高御座へGO。

御帳台のてっぺんにいる鳥。

しっぽがくるんとしているのが違う。

美しくない所が全くない。もう眼福以外の何物でもない。

勢い余って2回も見に行ってしまった。

他にも、侍従たちが来ていた装束や道具の展示があった。

うん、見に行って良かった。

もしかするともう1回ぐらい見るチャンスがあるかもしれないけど、見に行けるかどうかは分からないからね。

「シティハンター 史上最香のミッション」と、ステマが噂の「アナと雪の女王2」を見てきた。

「シティハンター 史上最香のミッション」は、シティハンターが好きすぎるフランスの映画監督が、わざわざ北条司に了承を取って作ったという実写リメイク作品。登場人物は全員フランスの俳優が演じており、名前も冴羽僚はニッキー、香はローラ、海坊主はマンモス、冴子はエレーヌとなっているが、日本公開に当たっては、わざわざリョウ、カオリ、ファルコン(さすがにウミボウズではなかった)、サエコと日本名に変えて吹き替えている。

役柄イメージもそこそこ原作に寄せてきており、特に海坊主はあらゆる意味でそのまんま。

内容だが、普通にB級アクションコメディとして面白かった。

完全なオリジナルストーリーだが、さすが原作大好き監督なだけあって、僚と香の微妙な想いのすれちがいとかもうまく組み込んである。日本の実写にありがちな、変に原作にこだわった結果あらゆる意味で残念な感じになってしまうのではなく、そこは割り切って思いきりオリジナルで振りきったのが成功している。

思ったのが、下品なコメディをやらせたらおフランス人の右に出る者はいないなという事。原作だと下品なのは僚だけだが、この映画ではオリジナルキャラクターのジルベールが全編に渡って(本人にとっては気の毒な状況で)あれこれお下品をやらかしてくる。まあお子様にはお勧めできないが、どれだけお下劣になっても明るいのもさすがおフランスと言ってもいいかもしれない。

ただし意外だったのが、あの有名なもっこりが1度も出てこなかったこと。あれだけお下品を炸裂させておきながら、比較的穏便と思われるもっこりは映像的に駄目なのだろうか? おフランス人の基準は良く分からない。

あと、もう一人のオリジナルキャラクター、パンチョがハムスターを死なせたくだりはいただけなかった。パンチョがどれだけ駄目人間か印象づけるためだろうが、意外とおフランス人は無神経なところがあるなと思った。

で、次が渦中の「アナと雪の女王2」。

Twitterのステマ漫画を見る限りでは面白くなりそうな要素が皆無だったので、あまり期待もしないで見たのだが、意外と面白かった。

少なくとも、マレフィセント2よりはいい出来だと思う。

ようやく取り戻した家族の絆を二度と手放したくないというアナの願いに応えるために、自分の中の「自由を求める心と魔法」を封じて今の小さな幸せを守り続けようとするエルサ。でもエルサの背負う「人と違う」という運命は、アナが自覚せずに育ててしまっていた姉への依存に現実をつきつけていく……というのが大まかな話。多分大きなテーマはアナの姉離れ。

前作ではうじうじめそめそしているだけだったエルサが、今回は積極的に、前向きに行動しており、それだけでもずいぶんと高いポイントになっているし、アレンデール王国を出てから自由自在にのびのびと魔法を放つエルサの様は、ラストで彼女が選んだ居場所に説得力を与えている。

今回は「幼児」という立ち位置を与えられているらしいオラフがちとウザいが、それでも意外と重要な伏線を担っていたりするので、まあ成功しているのだろうと思う。反面、残念なのがクリストフ。アナの心の支えにすらなっていないこいつは本当いてもいなくてもいい。

とまあ、思っていたより高評価だった「アナと雪の女王2」だが、これもトイ・ストーリー4と同様、これは子供が見て楽しいのか? という感じではある。

その証拠が、オラフに今回「幼児」の役割を振ったところ。子供が対象だったら、わざわざ子供を象徴するこういう立場の登場人物は絶対に作らないはずなので、やっぱり大人向けにシフトしてしまっているのだと思う。

まあ、ヒットすると次はいろいろと詰め込みたくなるのも分かるんだけどね、そのあたりは妥協しないで、子供が見ても楽しい作品を作ってほしかった。