7/16は福井に行っていましたが、帰宅が夜遅かったため、後からアップしています。

福井最終日。

飛行機の時間があるのであまり遠出はできないのだが、午前中は福井から特急しらさぎで15分ほどの敦賀の氣比神宮に行くことにした。

普通電車でも所要時間は1時間程度なのだが、まあここは例によって時間を金で買うということで。

敦賀駅から氣比神宮までは大通りを歩いて15分ほど。

気温が36度越えしようかという日にアスファルトが照り返す道なんか歩きたくないやと思ってバスを探したのだが、なんだか良く分からなかったので結局歩くことにした。

この大通りは商店街でもあるので、アーケードで日陰になっているし、とりあえず倒れないで行けるだろう。

歩き始めてすぐ、銀河鉄道999を見つけた。

なぜ999? と不思議に思っていたら、丁度商店街の観光客向け放送が始まって、敦賀港開港100周年記念に松本零士から許諾を得て、氣比神宮までの道の両側に映画版の999とヤマトよ永遠にの銅像を計28体、商店街で作ったと教えてくれた。

……映画版999は分かるとして、なんでヤマトは最初のじゃなくて永遠になんだろう?

陰影が強くてちょっと顔が変な感じになっているけど、なかなかクオリティの高い銅像。

ハーロック!(とトチローの墓)

別の場所にエメラルダスもいたけど撮り忘れた。

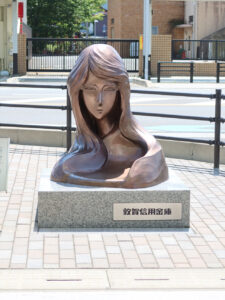

女王プロメシューム。

全く立体向きのデザインじゃないのに、良く立体化したなあこれ。

アンドロメダを攻撃するエメラルダス号とアルカディア号。

これもデザインが上手い。

ラストの別れ。

ここで銅像をデザインした人のセンスの良さを確信した。

そんな感じで、暑いけどそれなりに楽しみながら氣比神宮についた。

日本三大鳥居と言われるらしい大鳥居。

後の2つが何なのかと思って調べてみたが、いろいろ諸説あって明確ではないらしい。

拝殿。

もともと記紀にも記述が見られる歴史の古い神社で、古代の天皇との縁も深い。

神宮の格は明治になって与えられたもの。

空襲で大鳥居以外焼失してしまったので、建物そのものは割と新しい。

敷地は広いが構成がすっきりしているので、さほど時間もかからずお参り終了。

さてヤマトを見ながら帰るか。

古代と島。英雄の丘に集合したところだそうだけど、あの時島は月面基地から命からがら脱出してきてボロボロだったはず……。

古代の髪型が若いときの西城秀樹みたいになってるけど、この髪型立体化するのすごく難しいんだよね、分かる。

そしてなぜか唐突に突っ込まれてくるスターシャ。

これ永遠にだよね?

ユキが取り残されるシーン。すごく頑張ってる。

でもこれちょっと角度を変えると、古代がハシゴから手を伸ばしてるみたいに見えてしまう……。

ようわからんものナンバー1。

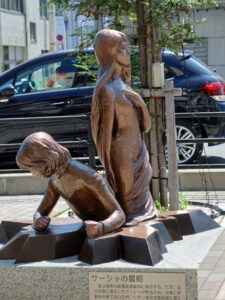

サーシャがスカルダートに殺されるシーンと、それを見る古代だそうだが、もうちょっと表現はなかったのだろうか。

スカルダートは服の部分でヤマトの最後(フェイク)を表現するなど、工夫はしている。

多分ヤマトの銅像シリーズの中では一番いいデザインだったデザリアム星。

普通に抽象美術のオブジェとして置けるクオリティ。

ラストのスターシャとサーシャ。

3199でもサーシャは死ぬのかな。可哀想なのでやめてほしいんだけど。

うーん、999の方がデザインのレベルは高い気がする。

とりあえず満足したから福井に戻って、次は一乗谷朝倉氏遺跡に行くことにした。

実はこの日、福井港では海自の護衛艦『せとぎり』の一般公開をやっていたのだ。

『せとぎり』は見たことがないし、頑張れば行けない距離でもなかったのだが、現地で並んでだりすると間に合わなくなりそうだったので、今回はあきらめてそれより近くて時間の目測が建てやすく、前にブラタモリで見て興味があった一乗谷を選択した。

一乗谷までは福井駅から1時間に1本直通バスが出ていて、これに乗ると30分ほどで行ける。

織田信長にあまりにあっさり滅ぼされ、その後忘れ去られたために、町並みや武家屋敷、庭園や城など、当時の城塞都市の遺構がほぼ完璧な形で残される事になった。

しかし昨日の平泉寺白山神社と同じで、遺跡の場所はご覧の通りの炎天下。暑い。とても暑い。

武家屋敷の町並みが復元された場所。

最初はいろいろ見て回るつもりだったのだが、あまりに暑いので段々元気がなくなってきた。

一応風があるのだが、これもほぼ熱風。

途中にたくさんの風鈴を使ったオブジェがあった。

音で涼を感じるというのがどういう事か、この歳にしてようやく分かった気がする。

風鈴の音を聞くだけで、いくらか気分が軽くなる。

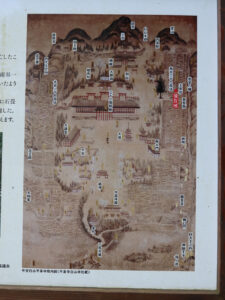

全体はこんな感じだったらしい。

人口が数千人というから、かなりの大都市だった。

門は復元されているが、屋敷は復元されていない。

庭だったとおぼしきところにぽつんと石だけが残されている。

城主、朝倉氏の屋敷跡。

最近建てた門かと思ったら、江戸時代のものだって。

まあ中はこんな感じなんですけどね。

(暑すぎてすでに義務感で見ているだけ)

遺跡全体はこんなもんじゃなくて、もっといろいろ見れるのだが、もう暑くてバテかけていたので、早々に切り上げてレストランに逃げ込んでしまった。

もうちょっと歩くのに適した季節にリベンジしたい。

これで全行程は終了。

あとはお土産を買って小松空港に行って飛行機に乗るだけ。