いずもが攻撃してくる長門に超上の空で応じていた。

全然長門を見ていない。

いずも。

仮にも長門はお前より年上なんだから、もうちょっとまじめに相手してやりなよ。

恒例の箱根観光してきた

20日分をアップした直後に睡魔に負けたため、21日分を後から上げています。

*イナゴのアップ写真があるので、それ系が嫌いな方はご注意ください。

というわけで、毎回恒例になりつつある総火演後の箱根観光。

ガラスの森美術館は6月に行っちゃったので、今回は違う所を回ってみた。

10時ぐらいについたら雲行きが怪しかったので、屋根のあるところを中心に行こうと思っていたのだが、強羅公園で6月にできなかった吹きガラス体験をしていたら晴れてきた。

なので湿性花園に急遽予定を変更する。

というわけで湿性花園。

2万年ほど前にあった湖が干上がって形成された湿地帯というから、漠然と北海道の湿原みたいに葦とかが生えてる中を木道でとことこ歩いて行くのを想像していたら、なんか違った。

普通の山野草園みたいな感じ。

木陰で涼しくて散歩にはいいのだが、来た時期が悪かったらしく、花はないし中には休眠に入っていて植物そのものがない所もあったりして、なんだか微妙にテンションが下がる。

だがここは前座にすぎないことに、この時はまだ気付いていなかった。

植物の看板には箱根にあるかどうかも必ず記載されているのだが、その書き方が割とおおざっぱ。

ススキが穂を出してたり赤とんぼが(まだ色あせてるけど)飛んでいたりと、箱根はもう秋の気配。

イナゴがいたので撮っていたら、嫌だったらしくてのそのそ木道の端まで歩いていくと顔だけ出して隠れてしまった。

悪かったよ。ごめんよ。

ハマナスの実。

モチモチの木

なんかきれいなの。

歩いていてふと気付くと、いつの間にかずいぶんと湿地らしい雰囲気に。

どうやら湿性花園が本気出してきた模様。

ツバメシジミ。

シジミチョウって真っ黒い目がかわいい。

そして木立を抜けると一気に開けるこの風景。

一面の草原に咲き乱れる秋の花々。

広がるザ・湿原。

実は尾瀬や北海道と比べて高温な場所にあるこの湿地帯は、人間が管理をしないとすぐ樹木や雑草が生えてきてしまい、植物相を保てない場所だった。

戦前、ここは牧草地も兼ねていたため、野焼きや草刈りなどが定期的に行われており、そういった物は駆除されていたのだが、戦後になって野焼きがなくなると、樹木などに駆逐されて元々の湿原由来の植物は次第に縮小し、消滅の危機に陥る。

そこで、園では復元区を設け、昔のように野焼きや草刈りを繰り返す事で、湿原の姿を復活させる実験をしている。

ここはまさにそんな場所。

カワトンボ。

水芭蕉の群生地。

今は全然ないけど。

ひととおり見終わって戻ると、食虫植物の団体が待っていた。

ここにあるの全部食虫植物。

およそ食虫植物から最も遠いところにある名前をつけられていると思う。

というか交配種って、食虫植物を交配して品種改良して愛でる人々がいるって事か……。

最初はどうしたもんかと思ったけど、回っていくうちになかなか楽しめた。

今度は春とかに来ると、花盛りでまた面白いかもしれない。

で、ここで12時過ぎ。

ついでなので、5分ほど歩いた隣にあるラリック美術館にもついでに寄っていくことにする。

実はラリックはあんまり興味はないんだけど、まあ話の種にって事で。

丁度ラリックとミュシャの企画展をやっていた。中は撮影禁止なので、撮影用に用意された複製画を撮してみた。

「美の巨人たち」でやったサラ・ベルナール専用ユリの冠も展示していた。

これまで二人の事を、単に万人受けするきれいめの作品を作る人としか思ってなかったけど、改めて見ると基礎のレベルと技術力が半端ない。

そういうのがきっちり見れて意外にも満足した。

ここで15時ぐらいになったので、箱根登山鉄道に乗って湯本に出て帰ってきた。

下ってくるにつれて風が段々生暖かくなってきて、あー下界に戻るなーという気分。

富士で火力演習見てきた

今日は総火演予行を見に行きましたが、寝落ちするため明日アップします。

復活しました。

というわけで、総火演予行の日なのだが……。

雨でーす。

なんかもうまた嫌な予感しかしないが、とりあえずはこんなこともあろうかと、前日行った北富士駐屯地の売店でこんな物を買っておいたのだ。

45リットルゴミ袋とジップロックの袋。

使い捨てレインコート(上下)に加えてこれさえあれば大抵のことは何とかなる。

幸いなことに、時間がたつにつれて雨は小雨になっていったので、、4年前みたいな悲惨な総火演は免れた。

でもカメラを出したりしまったりが面倒くさかったので、写真はあまり撮ってない。

いつもの富士山。

毎回何でもないように載せてるが、実はいろんな場所からいろんな種類の火砲が、このタイミングで同時に爆発をするよう厳密に計算をしながら撃ってきている。

例えて言うなら、軽トラとワゴンとBMWとタンクローリーが横一列に並んでぴたりとタイミングを合わせてカーブを曲がるみたいな感じ?

泥んこの中で大変だ、と思ったが、よく考えたらいつもこのあたりは土埃防止のために散水車で地面をぐしょぐしょにしているので、晴れていようが雨だろうがあまり変わらないのであった。

雨のせいか、いやに低い場所で射撃をしている。

しかし結局この日は出てきた航空機はコブラとアパッチ、OH-6だけで、海自のP3Cと空自のF2はもちろん、空挺降下もチヌークによる偵察部隊降下もなかった。

あまりにいろいろ省略されたので運営は混乱気味だったらしく、特に後段で展示と展示の間が妙に開いたりナレーションと実際の内容が違っていたり、かなりグダグダな展開となった。

ちなみに90式が1台、弾詰まりを起こして発射できないまま、危険を避けるためか別行動で観客から離れた場所に去っていったけど、この後どうやって弾詰まりを解消したのかちょっと興味ある。

後ろの戦車の発射炎が反射してお尻が赤い10式。

これはこれで珍しいかもしれない……。

派手に田んぼを耕す10式。

なんだか微妙な感じの砲口炎。

こんなのを撮ってしまうと段々むきになってきて、この後しばらく砲口炎ばかり狙うようになる。

小銃射撃で燃え上がる標的。

さすがに小銃で火はつかないので、何かしら燃えるような演出上の細工が入っていると思われる。

そして撃った後はぞろぞろと茂みの中へ消えていく。

みんな大好き地雷処理車の勇姿。

そしてついに完璧な砲口炎が撮れる瞬間が来た!

これを得るために何千枚無駄な連射をしたことだろうか……。

長かった……。

これも撮れた! と思ったら戦車のほうで発射のタイミングが合ってなかった写真。

私は悪くない。

最後のフレアは通常通りだが……。

ヘリはこれだけしか参加していなかった。

でも後で会場周辺をチヌークとかが飛んでたのを見たので、一応待機はしていた模様。

そして夜間だが、もう写真が撮れないことが分かっているので今回は見るのに徹した。

来年機会があったらpen miniで試してもいいかもしれないけど。

一応照明弾試射だけ撮っておいた。

まだ周囲が明るい時なのでピントが合わせやすい。

今回の席は観閲官席の隣だった。

ここに本番当日は総理が座る、らしい。

この時は富士学校長とか東部方面総監とかが座ってた。その後ろには政務官とか、多分コネでこの席ゲットしたんだろうなと思われるなんかへこへこしたヒゲのちゃらいのとか。

時ならぬ名刺交換会になってた。

山梨で駐屯地見てきた

毎年恒例の総火演研修。

今回は北富士駐屯地に行ってきた。

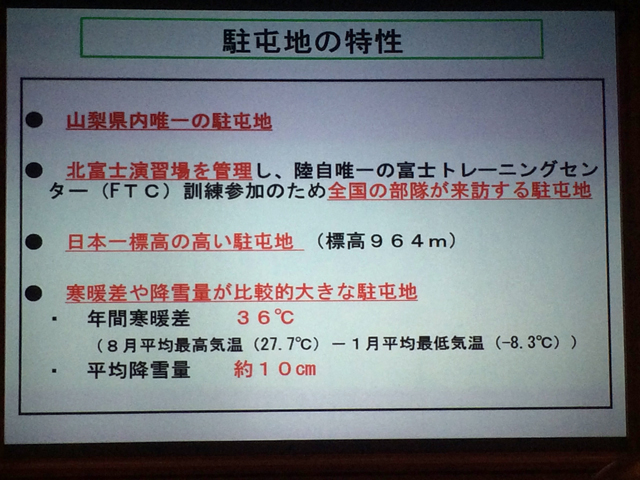

ブリーフィング資料に書いてあった北富士駐屯地トリビア。

北富士駐屯地はその名の通り富士山の北側山梨県にある。

山梨県が誘致運動をしてやってきた県内唯一の駐屯地らしい。

主な部隊は特科(火砲)部隊。他にも訓練評価部隊なんかがある。

ちなみにここの特科部隊は、礼砲の専門部隊でもある。

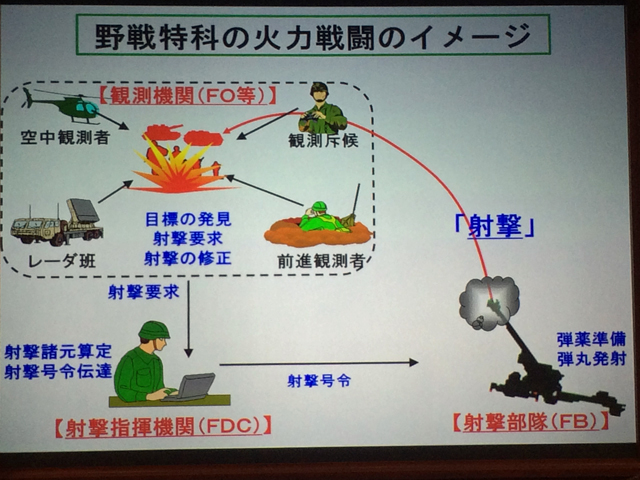

火砲のしくみ。

要するに直接見えない目標を、ヘリや潜入部隊の偵察で位置を特定して座標を連絡すると、そこに砲弾を叩き込むという感じ。

そして実演してくれる。

これは偵察から入ってきた位置情報を火砲側に伝える上の資料で言えばFDC。

担当してたのは女の子だった。

155ミリ榴弾砲入場。

いつも思うんだけど、ロープで引っ張って砲身を回すこの手作業感が好き。

両足を開いて……。

展開完了。

今回は発射も動画で撮ってみたのだが、Youtubeのパスワードを忘れたので後日アップします。

砲弾。

割と何でもない感じでに持ってるが、40キロだって。

炸薬。左が練習用、右が実戦用。

布のように見えるが実際に布。わかりいやすいよう模式的に作ったものかと思ったら実物もこんな風らしい。

照準を合わせてるところ。

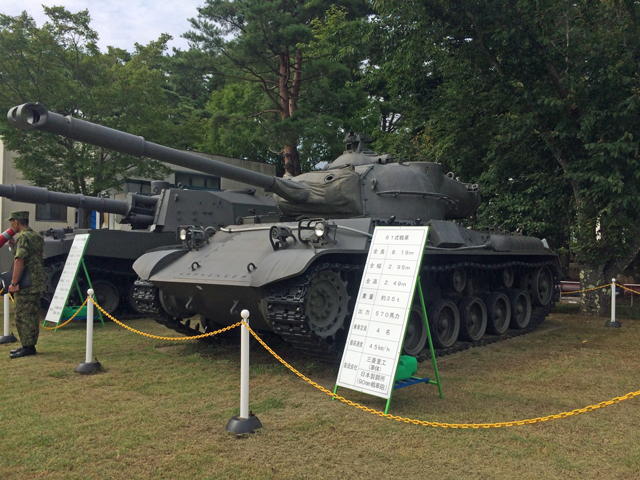

昔の戦車や火砲が展示してある。

資料館もあって、山梨の陸軍に軍人に関する資料が置いてあった。

今回は将官が同行していたので、こんな風にラッパと捧げ銃でお迎え&お見送りしてくれる。

こぢんまりしていたけど結構な数の火砲があって、ずらりと並べて訓練してたりしてなかなかの迫力だった。

ちょうど高校生だか中学生だかがテントを張って体験入隊中だった。体験入隊もいちどやってみたいんだよね。

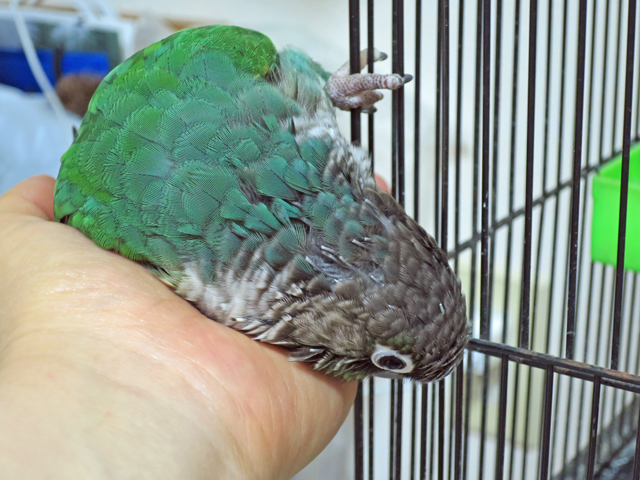

白いかたまり

ゴロ寝

負ける理由

いつもいずもにやられっぱなしのくらまに、ちょっとした報復の機会を与えてみた。

睨み合う両者。

いずもが止まり木にとまったままでは天井のくらままでくちばしが届かないが、金網にとまると身動きができなくなる。

圧倒的にくらま有利の超ハンデ戦……にしたはずだったのだが……。

カゴの中からなんとか応戦しようと跳ね回るいずもをいい気になって追い回しているうちに、バランスを崩して自分の翼と足を金網に挟んで「キキキキキ!」と悲鳴を上げながらもがいている。

……もしかすると、くらまがいずもに勝てないのは、いずもが強いからというより、くらまが自滅するからなんじゃないかとちょっと思えてきた。

しかも慌てて助けたら八つ当たりされたし。