カゴの出入り口を開けたままチャンドラのエサを換えていたら、隣のパムが何に驚いたのかいきなり暴れ出した。

そしてそれに驚いたチャンドラは止める間もなくぱっと飛び立ちカゴの外へ……。

まずカーテンのドレープの間にすっぽり。

ひっかけた爪がはずれて落ちるのが恐くて動けなくなったところを手に乗せてカゴに戻そうとしたが、出入り口まで行ったところでまたパムが不意に暴れ、再度びっくりしたチャンドラは部屋へ飛翔。

……パム、お前……。

そして今度は窓の遮熱スクリーンにしがみついたまま動けなくなったチャンドラ。

なんでわざわざそんな所を選んで止まろうとしたのか。

さすがに助けてほしいらしく困った顔でこっちを見るのだが、とりあえず人間様は笑ってしまってしばらくそれどころではなかった。

御殿場で公園見て箱根行った

この日は朝いちで秩父宮記念公園見学。

もともとは昭和天皇の弟の秩父宮が結核の療養のために使用していたもので、お妃の勢津子妃の遺言で御殿場市に寄贈、公園として整備されたものだとか。

御殿場駅から車で10分ぐらいの所にあるのに、バス路線が不自由なせいか全然知られていない。

ちなみに昭和天皇には3人の弟がいて、この秩父宮はすぐ下の1歳差の弟。さらに4歳下で一部海軍マニアに絶大な人気を誇る高松宮が続き、この間オリンピック招致に協力した高円宮久子妃の舅三笠宮は昭和天皇とは14歳差。

門を入るとすぐうっそうとしたヒノキの林。

あ、ここは良い場所だ。

中に入ると緑に満ちあふれている。

秩父宮ご夫妻が自然が好きだったことと、戦後の窮乏期に宮家といえども自活しなくてはならなかったことから、ここにはいろいろな植物が栽培されている。

今は野草園といった趣だが、昔は完全農場化して秩父宮農場とご近所から呼ばれてた時代もあるらしい。

ご夫妻が住んでいた所。元々は地元の有力者の別荘だった。

下からのロケーションもなかなかだが……。

上がると富士山が一望できる。

実際に使われていた時はまだ木がここまで育っていなかったので、麓から山頂まで見えたらしい。

100年物のしだれ桜の巨木。これもご夫妻がいたころは小さかったので、こんな風に見事な姿をご夫妻は知らない。

中は基本和室だが、1室は洋室に改装されている。

三笠宮がイギリスに留学していた時代の家具をそのまま据えたもの。

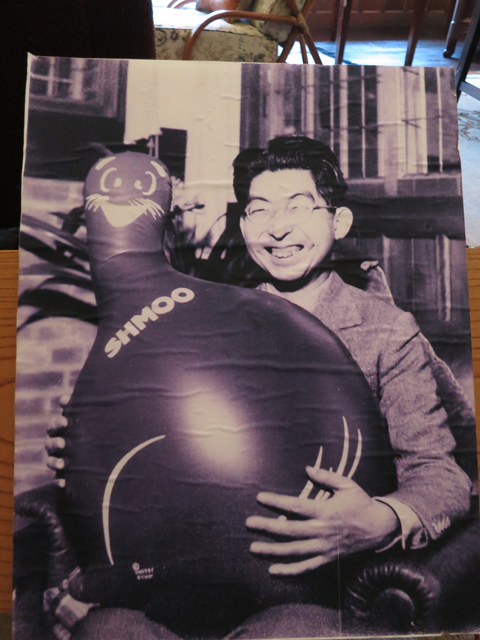

欲しがっていたアメリカのコミックのキャラクター、シュムーを抱いて満面の笑顔の三笠宮。

かわいい。ていうか昭和天皇そっくり……。

庭園というほど整然と整備されたものではなく、ある程度自然を残した緑豊かな隠れた名所という感じだった。

一見の価値ありだけど、ちょっと話題になるとたちまち人が押し寄せて荒らされるこのご時世、有名になったらここもその憂き目に遭いそうな気もするのが複雑。

ここで今回の見学は終了。

この後は箱根に行って、ガラスの森美術館に行って温泉に入ることにする。

もう毎年恒例になりつつあるガラスの森美術館。

展示品は好きなのだが、人寄せのために展示室の中やレストランでやっている演奏会、特にレストランのカンツォーネ生演奏はいらないといつも思う。

美術品をじっくり見ていたいのに演奏会の人混みに巻き込まれるとか、箱根の山や緑を眺めて静かに食事をしたいのに強制的に歌聞かされるとかぶっちゃけ迷惑。

温泉は箱根湯本にある天成園という日帰り温泉も可能なホテル。源泉を3つに湧水、滝まで自前で持ってる珍しいホテル。

駅からの所要時間が書いていなかったので、まあ歩いて行けるだろうと地図を見ながら歩き出したら30分ぐらい坂道をのぼらされた。だから時間が書いてなかったのか……。

滝のところで寝ていたアヒルの兄弟。すぐ前を横切っても身動きもしないが、触ろうとすると怒って去って行く。

水浴びをしているアヒル。マスコット的な存在らしく赤い蝶結びのリボンを首にしていた。

これも慣れていて人が寄っても平然としているが、やっぱり触ろうとすると怒って去って行く。

温泉だが、源泉といっても量が少ないのか、掛け流しはちっちゃな一部の浴槽だけだった。

効果の程もよく分からなかったが、入った後、いつもハンドクリームを手放せない程の指先の乾燥がほとんどなくなったので、一応効果はあるんだと思う。

富士で総火演見てきた。ついでに夜間も

すみません、書いていたら3回もアクセスエラーを食らって記事が飛んだので、力尽きました。

明日書きます。

というわけで気を取り直して。

総火演の予行ですよ。

とりあえず写真羅列しますよ。

まずは前半の装備実演。

会場についたのは9時頃。あたりは一面のガスで、なんだか嫌な予感しかしない。

それでも始まる頃には1000メートルぐらいまでは見えるようになっていた。

が、数千メートル先の火砲の着弾位置はガスのまんまで、着弾がほとんど見えない。

そして太陽が差し始めて急速に地温が上がった会場では、埃よけのために撒いた水が猛烈な湯気になって蒸発しはじめた。

これは203ミリ自走榴弾砲。乗員はちゃんとカモフラージュメイクをしている(青ヘルは多分安全担当か何かの人)。

横向きになって撃つ自走105ミリ榴弾砲。

そして尋常じゃない勢いでもうもうと上がる湯気。

なんだか変に臨場感のある風景になっている。

大丈夫かこれ。

小銃てき弾が一番端っこの風船に命中したところ。

小銃てき弾というのは、ライフルの先っちょにつけて手榴弾を発射するような装置と考えればいい(と思う)。

左:迫撃砲。

右:狙撃兵(寝ている人)。500メートル先のジープの運転手に命中させる腕前。

対戦車ヘリと自走高射機関砲。

自走高射機関砲は対空兵器なので、落とす側と落とされる側がひとつのフレームにおさまってる感じになる。

みんな大好き10式戦車。

戦車砲は音が非常に大きいので、毎年撃つ前には「大きな音がします! ご注意ください!」という注意喚起アナウンスが入る。

しかしなぜか今年はやらなかったので、油断していて不意打ちくらって肝を潰す人が続出した。

なんか忘れたけど多分対戦車誘導弾。

これで前半は終了。

実は空挺降下もあったのだが、1000メートルぐらい先でちまちま降りてくるのでとても撮れなかった。

後半は、前半で紹介した武器兵器を使って、島嶼防衛のシミュレーション展示を行う。

日本の島を占領しようと海の上をやってくる敵に、陸海空が連携して防衛に当たるという設定。

まずは敵上陸艦隊接近の報を受けて、海自のP-3Cが情報収集飛行。

この時にはすっかりガスも上がり、湯気も消えてクリアな景色になっている。

続いて空自のF2が迎撃。

この後、海自や陸自の対艦ミサイル部隊が敵艦隊を攻撃するが、撃ち漏らした敵が島に上陸、橋頭堡を築いてしまったため、陸自の地上部隊が出動する。

まず攻撃ヘリに護衛された小規模な偵察部隊がバイクや徒歩で潜入、その情報をもとに火砲が数キロ先から大規模に敵陣地を叩き、最後に戦車や歩兵が敵部隊を潰すという流れになる。

しかし良く考えると、日露戦争の時から変わってないんだなこれ。

てな感じで昼間は終了。去年と内容はほぼ変わらなかった。

と思ったら、チヌークでの宙づり撤収今年はやらなかったよ! あれ結構楽しみなのに。

あと、当然ながら、やっぱりあからさまに噴煙出してミサイルが飛ぶ奴とか、分かりやすくビジュアルが派手な物のほうが歓声が上がる。

10式のスラローム射撃とか、できるのは世界でもこの戦車だけというすごい技なんだけど、それはある程度の知識がある人しか分からないので、普通の人は結構ぼんやりしていた。

そしてしばらくホテルで時間つぶしをした後は夜間演習にGO。

演習開始は17時半から。

そしてまたしてもガス。よみがえる去年の悪夢。

演習開始直前の投光器試験ではこんな状態になってしまい、みんなもうすでにあきらめムード。

一応予定通りに開始されることになり、観閲官の富士学校長も登場したが、また「目標確認できず砲撃中止」の繰り返しになるんだろうなと思っていたら……。

なんとフルプログラム展示した!

地上はガスっていたが、上空は星が見えていたので、思っていたより条件は良かったのかもしれない。

始まったらどんどんガスが晴れていって、富士山と山小屋の明かりがきれいに見えていたし。

ちなみに左は機関砲射撃。右は照明弾の明かりの下で火砲が一直線に砲撃を命中させたところ。

実はいつものキヤノンS100を使ったのだが、明かりを全て消して真っ暗闇になる会場では、液晶画面程度の明るさでも結構まわりの迷惑になるので、タオルで液晶を隠しながら撮った結果、ろくでもない写真を量産する羽目になり、まともなのがこのぐらいしかなかったのだ。

闇の中で聞く砲声は、昼間より大きく禍々しく聞こえて、これは確かに恐いだろうなと思う。

暗視装置とか照明弾とか、テクノロジーの進歩で、昔に比べたら夜間の戦闘もずっと楽になってるんだろうけど、それでもこういう根源的な恐怖は変わらず残るんだろう。

富士で開発実験団見てきた

すみません、またしても旅先に持っていたvaio pro11がネットワークにつながりません。

(これはホテルの共用端末から書いています)

無線がだめだったので今回わざわざUSB有線アダプタ持っていったのに……。

というわけで後ほどアップします。

帰ってきました。

しかし本当にvaio pro11は高いばかりで使えない。

type pではこんなこと全然なかったのに。

というわけで、富士駐屯地内にある開発実験団の見学に行った。

開発実験団というのは、陸自の中でも知らない人がいたりする超地味な部隊だが、思いきりひらたく言うと、陸自で使う全ての装備(服から武器、乗りものに至るまで)を開発したり、導入試験をしたり、自衛隊独特の医学研究(ぶっちゃけ戦場で負傷するとかガスにやられるとか、そういったもの)をしたりしているところで、司令にあたる団長を始め幹部の多くが博士号持ちという、陸自きってのエリート部隊である。

似たような組織は防衛省の技術研究本部というのがあるが、ここは情報の収集、分析が主で、開発、試験主体の開発実験団とは目的が違っている。

部隊の性質上機密も多いことから、ほとんど公開とかもしてないので、一般の知名度も抜群に低い。

今回も、部隊紹介で見た試験風景のビデオは半分ぐらいモザイクがかかっていて、別の意味でいかがわしさ抜群な感じだし、写真撮影もかなり制限された。

説明はものすごい丁寧にしてくれたので、面白かったんだけど。

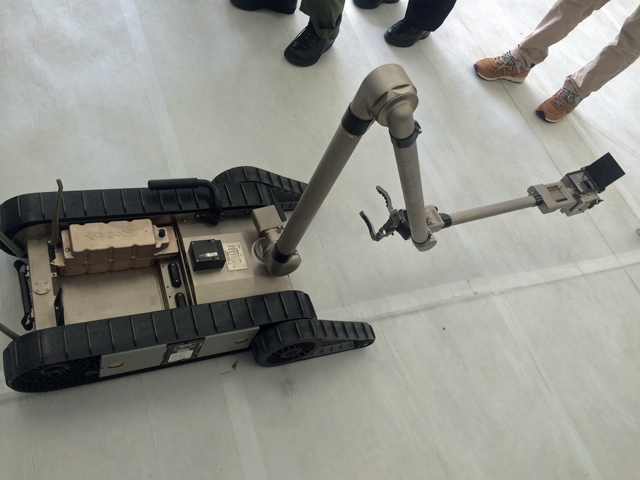

というわけで撮影できた数少ない写真。導入実験中の偵察ロボット「パックボット」。

月か火星に行きそうなビジュアル。

実はアイロボット社製。つまりルンバの兄弟。さらに言えばコントローラはプレステだった。

調べてみたら福島第一原発の調査にすでに使われた実績があるらしい。そういえばNHKスペシャルで見たかも。

空き缶を拾うパフォーマンス。

掴んだとき空き缶がベコとか言ったので、力はかなり強い模様。

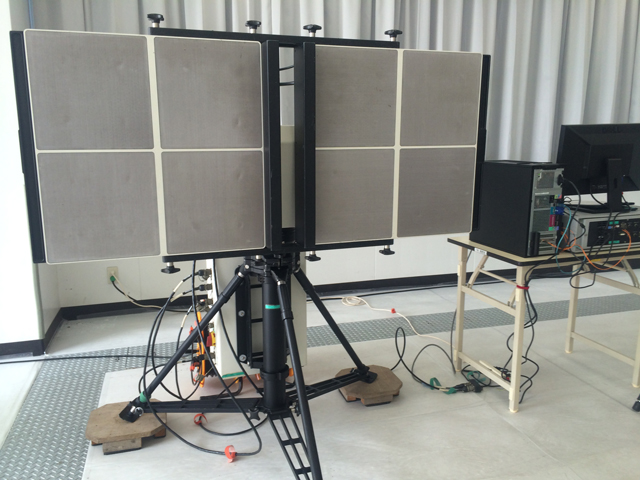

こちらは実験中のものではなく、実験をするための装置。

自動追随型砲外弾道レーダー装置という。その名の通り、レーダーで砲弾を追跡して、飛翔特性とかいろんなデータを取るもの。

もちろん、企業で作られる時にもシミュレータなどでそういう物は出されているのだが、ここでは実際に使ってみてより詳細なデータを取って、現場が正確に扱えるようにしている。

小型版。

映画泥棒着弾の瞬間を観察するための超高速度カメラ。これは市販品。

あとはコンピュータのネットワーク試験をする部屋も見たんだけど、ここも撮影は駄目。

で、この後は富士駐屯地内の歴史資料館を見た。

日本初の戦車、89式中戦車の模型。戦前に作られたもので、日本にはこれを含めて2個しかないとのこと。

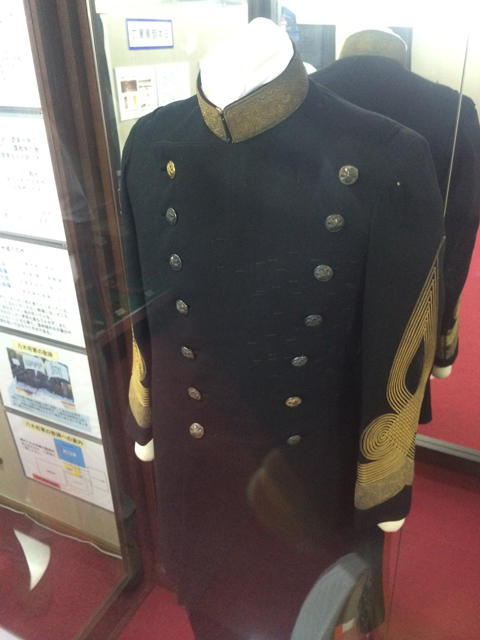

明治天皇が実際に来た海軍の礼服。

明治天皇の制服というのはいくつかあるが、ほぼ全て予備のもので、実際に着用したことが確認されているのはこれだけ。

野外にずらりと並んだ昔の戦車とか火砲とか。

昭和27年に米軍から供与されたものを、平成初めまで使ってたなんてのもあった。

面白かったのでもう少し見せてほしかったなあというのが正直なところ。

まあ、機密も多いからしょうがないんだけど。

そういえば、近くに米軍の演習場があるのか、オスプレイが飛んでた。

生オスプレイ初めて見た。

すごい静かだった。