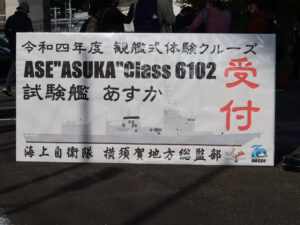

お台場の東京国際クルーズターミナルでの『くまの』と『もがみ』の一般公開に行ってきた。

以前は晴海でやっていたものが、客船ターミナルの閉館に伴ってこちらに移った模様。

どっちにしろ、行きづらい場所であることは変わりないんだけれど。

観艦式は終わったし、便利な場所でもないからそれほど人も来ないだろうと思って開始1時間前に来たのだが、甘かった。

11月にもなってどうかと迷ったのだが、念のために日傘を持ってきて良かった。

1時間半ほど並んで、検温と消毒と手荷物検査を経てようやく艦の近くへ。

手荷物検査、いつもはリュックのメイン荷物入れだけで済むのに、今回はポケットまで見られたのがいつもより厳しかった。

見せるのが新型の最新鋭艦だからかな。

実は今回、荷物検査が終わった後で乗艦券を1枚渡されて、それで『くまの』か『もがみ』かのどちらかを選んで乗る方式だった。

つまり、2隻来ているが両方には乗れない。

まあ、同型艦の姉妹艦なので、どっちも同じでしょと言われれば確かにそうなのだが……違うんだよ、同型でも両方乗りたいのが人の心なんだよ! 分かって!

しょうがないので近くにいた『くまの』を選んで並んだ。

くまのぬいぐるみを先端につけた指示棒で説明をする乗員。

くまの耳としっぽをつけた艦内帽をかぶっていた乗員もいたし、手芸の好きな人が乗ってるのかも。

後ろに見えるのは『もがみ』。

なお、この『くまの』と『もがみ』は、艦種的にはD=駆逐艦ではなく、F=フリゲート、つまりこれまでの護衛艦より小型の多用途艦として分類されている。

1艦で普通のヘリコプター搭載型護衛艦と、掃海、機雷敷設艦との両方の役目をできるし、でも船体はコンパクトで低予算という代物らしい。

……なんか、ひとつの艦にあれもこれもと性能を詰め込んで、結果いろいろと問題のある艦を出してしまう旧日本海軍からの悪癖がちらつく気がするのは、気のせい?

新機軸の最新鋭艦だからか、写真撮影ができるのは、前甲板と後甲板の一部のみで、艦内は全面撮影禁止だった。

でも、通路の至る所に、ちょっと気が早すぎるクリスマスの飾り付けがちりばめられているし、乗員の皆さんは頑張っていろいろ説明してくれるしで、歓迎に一生懸命な気持ちが出ていて楽しい。

クリスマス飾りと満艦飾と記念撮影用の板。いろいろ情報量が多い。

しかし艦橋の位置低いな……。

まわりの風景も楽しい。

左右の岸壁にずらりと並んでいるクレーン。

この少し前まで近くにコンテナタンカーが浮かんでいたんだけれど、気付かないうちに出港してしまったらしい。残念。

そして延々と続いている行列。

本来は15時半まで見学可能なはずだったのだが、あまりに行列が長くなりすぎて、13時過ぎには見学受け付けは終了してしまっていた。

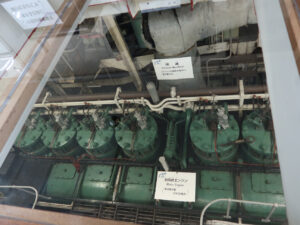

ヘリコプター格納庫。

艦の幅に対して格納庫がすごく大きいのが分かる。

ところで、機雷は艦艇の金属に反応するので、掃海艇は木やFRPでできている。

だけれどこの『くまの』と『もがみ』は普通の艦と同じ鋼鉄製。それで一体どうやって掃海するのか不思議に思って聞いてみた。

結果、自身は機雷の海域には入らず、無人潜水艇を行かせて機雷の状況を確認するそうな。

で、機雷が見つかったら改めて処分用の機材や処分員を使って処分する、ということになるとのこと。

うーん、確かにその方が合理的だしリスクは少ないけれど、でもその方法が可能なら、掃海艇がすでに採用していたはずだよね?

そんなこんなでいろいろ楽しんだり考えたりしつつ、見学終了。

こちらはすでに乗れない『もがみ』。

『もがみ』はここから乗せてくれるんだ。

『くまの』は普通に甲板だったな。いいなあ……。

でも『くまの』ではパンフレットをくれたので嬉しかったけど。

2艦見れるつもりで来ていたので、大幅に時間が余ってしまった。

なので埠頭エリアをうろうろしていると、バカでかいミニチュア艦(というのも変だけど)が2艦いるのを発見した。

あの有名なちびしまやこいずもとは別に、館山航空基地で作ったものらしい。

アルミ製でとっても頑丈。煙突からはちゃんと煙が出ているし、錨や砲塔も自動で動く。

ゴルゴなんかも乗っている。

そして人も乗れる。

この2艦、実は中に自転車や一輪車を改造した人力駆動装置が入っていて、走れるのだ。

出港準備を始める隊員の姿に周囲が盛り上がってくる。

出航!

いしかわは手を振って、かわたきは軍艦マーチを流しながら走っていく。

なんかすごい。

大回頭だって見せてくれる。

なおこの艦たち、アルミ製で大変重くて、以前普通の自転車を駆動用にしようとしたらパンクしたらしい。

それを動かしている中の人の労働がいかほどの物か察して余りある。

楽しかった!

さて、最後にターミナルに上がって上から艦を写して帰ろうか。

うーん、やっぱりかっこ悪い……。

でも、イージスも出てきた当初はものすごい違和感だったけど、今は普通に見てるしな。

見慣れれば何も感じなくなるのかも。

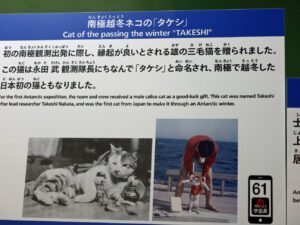

そして、ターミナルの反対側には、『くまの』と『もがみ』の大先輩、『宗谷』がひっそりと浮かんでいる。

世間では初代南極観測船として知られているけれど、実は旧海軍の特務艦として、鈍足と貧弱な武装をものともせずに開戦からミッドウェーを経て終戦までを太平洋各所で戦い抜いた、ある意味『雪風』以上の歴戦の猛者、強運艦でもあったのだ。

『三笠』と違って『宗谷』はまだ船としての登録がされているので、現役として唯一残る旧日本海軍の艦になる。

ブリッジを中から。

形は変わっているけれど、基本的な構造は今も昔も変わらないのね。

後甲板から『くまの』が見える。

あれが最近の若い子ですよ、おじいちゃん。

うん、こっちも面白かった。

やっぱり船内はのんびりと回るのが楽しいね。