6/23に公開した「自衛隊アスリートの世界見てきた」は、見学時には撮影フリーと言われたものですが、本日になって、体育学校側より写真、映像の非公開の要望があったため、取り下げました。

ご了承ください。

お兄ちゃんの上達

利き足、隠し足

アホを越えた頭

赤い点

久々の陸自音楽

陸自の東部方面音楽隊の定期演奏会に行ってきた。

やりますという案内が来ては警戒宣言とかで中止になるのを繰返していたので、1年以上間が開いている。

今回は密対策のひとつおき座りもなくなっていた。

ゆっくり座れて荷物が置けて地味に楽だったんだけどな、あれ。

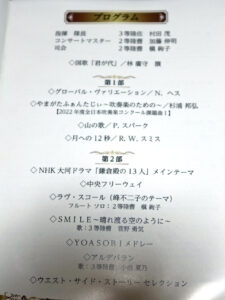

プログラム。放映開始から半年で鎌倉殿を入れてきたのは、早いのかそうでもないのか。

以前は定期演奏会は割と正統派のクラシック、音楽まつりは気軽な曲という棲み分けをしていたんだけど、コロナで演奏の機会が少なくなったためか、割と境界が曖昧になってきている感じ。

あと、地元の中高の吹奏楽部の子を招待している関係からか、吹奏楽コンクールの課題曲をプログラムに入れるのが定番になりつつある。

今回は第1部の方が面白かったな。知らない曲ばかりだったけれど退屈しないで聞けた。

第2部はちょっと寝てしまった。

鎌倉殿は編曲が若干微妙な感じ。

割と吹奏楽向きの曲だと思ってたけど、そうでもないのかな。

輪っかで遊ぶ

朝の善光寺昼のバラ園

6月4日、5日と戸隠、善光寺に行ってきたので、まとめてアップします。

善光寺は毎朝「お朝事(おあさじ)」という本堂で行う早朝法要を一般に公開している。

開始は季節にもよるが、大体は5時半から6時ぐらい。今の季節は5時半。ご開帳期間はこのお朝事の時に前立観音の厨子の扉が開かれ、夕方の法要の時に閉じられる。これがなかなか面白いそうで、ちょっと見たくなった。

お朝事そのものは誰でも見られる。見る方法には2種類あって、本堂の無料エリアである外陣から立ち見をするか、拝観料を払ってより良い場所である畳敷きの内陣に座って見るか、どちらかを選択できる。

が、当然ながら、有料エリアの方が条件がいいので競争率が高い。

でも折角来たからには、有料エリアできっちり見たい。

なので朝4時に起きて頑張った。

ホテルから善光寺まで歩いて30分。定員ギリギリで内陣に滑り込むことができた。

あっぶな、歩いてくる時に数人追い越していなかったら、入れなかったかもしれない。

とはいえ座る場所がなくて脇の方で立ち見だったけれど、座っても恐らく最後列、そうなると前の人に遮られて見えない可能性が高かったので、脇と言っても前列に近い場所でゆっくり見られて好きな時に立ったり座ったりストレッチしたりできる(座る席は畳に正座とか横座りとかあぐらとか。しかも窮屈)、さらに、すぐ近くで待機している係員のおじさんが、見どころや次にどうなるかを何かと教えてくれる、結果として大変お得な場所だった。

お朝事も含めて本堂内は撮影行為一切禁止なので、ここにアップできないのが残念だが、なかなか面白かった。

特にご開帳。

少し高い位置にある閉じられたきらびやかな緞帳が、住職が近づいていくに連れて少しずつ上がっていく。完全に上がりきったところで住職が恭しく両手を伸ばし、緞帳の奥にある厨子の扉を開く。するとその瞬間、それまで暗かった厨子の内部がぱぁっとまばゆくライトアップされて内装の金張りが光り輝き、前立観音の姿がくっきりと浮かび上がる(ここで参拝客からどよめきが上がる)。ラストはその光に照らされた住職が、今度は堂々と胸を張って厨子から離れて去っていく……とか、すごく盛り上げ方が計算されていて、さすが数百年ご開帳を繰返してきた歴史は伊達ではないなと感心した。

そんなわけで、6時半頃に無事にお朝事を終えて前立て観音も参拝し、その後は昨日は時間外で入れなかった有料エリアの拝観をして、善光寺の境内にある大勧進、大本願というふたつのお寺も回っていく。

やっぱり朝早いと行列も短くて(行列していない訳ではない)すごく楽。

回向柱はみるみるうちに行列が長くなっていく。

この30分ぐらい後に見たら、仁王門を過ぎてさらにどんどん伸びていた。

つくづく昨日のうちに触っておいて良かった。

大勧進。ここにも回向柱がある。

大勧進と大本願の住職は、善光寺の住職でもある。

仏教がいろいろな宗派に分かれる前に成立した善光寺は無宗派の寺だが、いろいろ紆余曲折あって、現在は天台宗と浄土宗が共同で管理をしている。

その関係で、大勧進(天台宗)と大本願(浄土宗)というふたつの寺が境内に置かれ、そこの住職が善光寺の住職も兼任する形になっている。

ちなみに、善光寺ではお朝事を含めた各法要も、全て天台宗と浄土宗両方のやり方でやっている。

お坊さん達が、天台宗の般若心経の次に浄土宗の阿弥陀経を唱え出すのを見るのはなかなかシュール。

大本願では「鷹司敦子コレクション 対象ロマンの絵封筒」展をやっていた。

現住職の母で華族の鷹司敦子が大正から昭和にかけて集めた絵封筒ということなのだが、やっぱり華族のお嬢様が集めるものだからセンスの良さが光っている。

しかも結構な数があって、その気になればいつまでも見ていてられる。

ついついグッズまで買ってしまった。

本堂横には庭園がある。

地味スポットなのでほとんど人がおらず、存分に散策を楽しめる。

人にまみれた後一息いれるのに丁度いい。

と、こんな感じで境内のめぼしい場所はほぼ回って本日の予定を終了したのだが、それでも時刻はまだ9時過ぎ。

実は、日曜日だしいろいろと行列するだろうと思って、帰りの列車の時間を17時にしてあったのだが、ここまでスムーズすぎて時間が大幅に余りすぎている。困った。

今回はフリーツアーできているので列車の変更はできないし、仕方ないから観光案内所でどこか良い所がないか聞いてみよう。

ということで勧められたのが、長野電鉄という私鉄に乗って1時間ほどの、中野松川という場所で開かれているバラ公園のバラ祭りを見るというコース。

なんでも、3000株にも及ぶバラが丁度見頃を迎えているらしい。なにそれすごい。

こういうお勧めでもなければ絶対行かないだろうし、良さそう。行ってみよう。

善光寺からの最寄り駅にやってきたが、何というかこう、レトロというか寒々しいというか、独特の雰囲気のホームになんか不安になる。

そしてその不安は、どこかで見たような、でもここにはありない電車がホームに入ってきたときにますます強くなった。

このままきさらぎ駅とかに連れて行かれそう。

当然ながらそんな事は全くなくて、雄大な山の風景などを楽しみながら中野松川へ向かう。

こういう予定外の旅も面白いよね。

そしてこれが乗ってきた電車。

成田エクスプレス! 成田エクスプレスじゃないか! どうしてこんな所に!

後で調べたら、長野電鉄は他社の中古車両を積極的に導入していて、それを使ったキャンペーンなども行っているらしい。

全然知らなかった。

地方ローカル私鉄の駅に突然これが入ってきたからほんとびっくりした。

駅から5分ほど歩いて、バラ公園に到着。

正式名称は「一本木公園」。30年ほど前に収集家の人が179種のバラを寄贈した事に始まり、その後は有志がコツコツと株を増やして今に至る。

門のあたりですでにバラの香りがかすかに漂ってくる。

これはすごい。

広い園内がバラに埋め尽くされている。

ありとあらゆる種類のバラが、路地植え、庭園、あずまや、回廊、壁面など、様々な形に仕立てられている。しかもどれも手入れが行き届いている。

そろそろ盛りを過ぎて散り始めているのも散見されるが、これは確かにおすすめするだけのことはあるわ。

しかもここ、無料。大事な事だからもう1度言うよ、無料。

構成もなかなか巧みで、かなりの人がいるのにあまりそういう気がしない。

ただバラに囲まれ、バラを眺めて時間を過ごす。

この上なく贅沢な気分になるが、難を言えば日差しがじりじりしてとっても暑い。

いやーこれは楽しかった。堪能した。

さてまた電車に乗って長野に戻ろう。

来た。

……小田急ロマンスカー! 小田急ロマンスカーじゃないか! どうしてこんな所に!

本家では完全に見られなくなった古い車両がやってきたので、またびっくりした。

そして長野駅ではロマンスカーと成田エクスプレスが並んで停車するというシュールな光景ができていた。

その隣の普通電車の車両。

これもどこかで見たと思ったら、地下鉄日比谷線だった。

やばい長野電鉄ものすごく楽しい。

これ絶対また来よう。

面白かったなあ。

戸隠は今度はハイキングしたいし、どうせ大混雑しているだろうと見送った小布施あたりもちょっと興味がある。

また来よう。

○おまけ

昼の戸隠夜の善光寺

6月4日、5日と戸隠、善光寺に行ってきたので、まとめてアップします。

というわけで、突然思い立って善光寺のご開帳に行ってきた。

これは7年に1度、絶対秘仏(住職ですら見ることを許されない仏像)の本尊に代わり、前立本尊と呼ばれるこちらは絶対じゃないほうの秘仏が公開される行事である。

まあ7年に1度なら割と頻繁に見れる機会は来るのだが、この歳になると7年後には行かれない状況になっている可能性も出てくるので、じゃあ行ってこようかとなった次第。

ただこのご開帳、めちゃくちゃ混むらしい。

善光寺のサイトで参拝や御朱印授与の混雑状況を見ることができるのだが、内陣参拝という本堂内部での有料の参拝に100分以上待ちとか、御朱印もらうのに90分待ちとか、一体どこのディズニーランドだと思うような事になっている。

一方で、善光寺は境内に入って参拝するだけなら24時間OK。本堂も、内陣ではなく外陣という仏像から遠いエリア(ちゃんと仏像は見える)までなら無料で入ることができる。

そして実は有料エリアの拝観開始時間がめちゃくちゃ早い。これは「お朝事」という早朝法要を一般に公開している関係からなのだが、朝の5時とか6時とかにはもう見ることができる(なお終了時間も20時とかの所がある)。

つまり、1泊して夜とか翌日の早朝とかに行けば、激混みを避けてうまいこと参拝できる可能性が高いのだ。

では善光寺はそうするとして、1日目の日中はどうしようか。折角行くのだから1日遊びたい。

という事で思いついたのが戸隠神社。

戸隠五社と言われ、標高が高い順に奥社、九頭龍社、中社、火之御子社、宝光社をまとめて参拝するのが一般的。

JR長野駅から戸隠まで、バスでおよそ1時間。一番遠い奥社だと標高1300メートルを一気に登っていく事になる。

途中の停留所には高原やらスキー場やらが出てきて、なんかものすごい所に来ちゃってるなという感じ。

そしてそんな所にまでバスで来れてしまう現代文明のありがたさ。

今回は一番上の奥社から順に降りてくることにした。

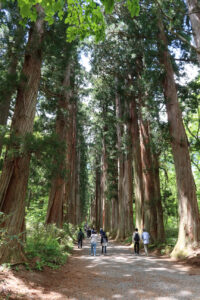

戸隠奥社は広い原生林の神域を持っており、参拝するにはその中に設けられた山道もとい参道を1時間ほど登っていかないとたどり着けない。

下りなのは最初の数十メートルだけ。後はずっと上り坂か階段が続く。

しかし周囲はこんな感じの原生林で、歩いていて気持ちが良い。

実はこのあたりの山の樹木は、植林された杉が大部分で、そういう意味ではあまり面白みのない植生なのだが、神域として守られてきたここは別。

しかも水が非常に豊富で、至る所に湿地や池、小川があり、鳥やハルゼミ、カエルが鳴きまくっている。

人がひっきりなしに訪れる場所なのに、人と自然の距離がとても近い。

山門。元々奥社は仏教寺院だったため、こういう形式らしい。両脇にはセオリー通り仁王様も配置されていたが、明治に寺院は廃されて他の場所に移され、門だけが残った。

それはともかくとして藁葺き屋根がすごいことになってるな。

山門を過ぎると見事な杉並木。樹齢は400年ほどとか。

これも仏教寺院だった頃にに寄進されたもの。

前にJR東日本のCMで、吉永小百合が入ってた木のうろ。

今は入るの禁止。

そして段々きつくなる勾配。最後は階段になった。

まあ慣れていればサンダルやヒールやペタンコ靴で行けないこともないけど、こういうきちんとした階段ばかりではなくて、途中で自然石を適当に並べただけのヤンチャな物になったりするから、覚悟はしたほうがいいと思う。

そして人間様ももはや恒例の膝をやられた。

ようやく着いた……と思ったら最初に感じた嫌な予感が的中。

めちゃくちゃ並んでいて30分ぐらい待たされた。

この後御朱印をもらうのにもまた30分ほどかかり、予定していた時刻の中社行きのバスに乗れなくなる。

奥社。裏に岩山を背負って建っている。

祀られているのは天岩戸をこじ開けた天手力雄命。その脳筋もとい伝説にあやかってスポーツの神様として信仰を集めているらしい。

奥社からちょっと下がったところにある九頭龍社。

こちらは元々の土着の水の神が、日本神話の神と並んで祀られたもの。

よく見ると、右側に上に伸びる渡り廊下が続いていて、人目につかない奥の方にもうひとつひっそりと社殿がある。

これ何なのか聞きたかったけれど、神職の人達も大忙しだったので聞けずじまいだった。

そしてまだ桜が咲いていた。

今年はずいぶん長く桜が見られたなー。

野生のシャクヤク?

あと1日遅ければ咲いてたのが見られたかな。

先を行く人達が急に騒ぎ始めたから何かと思ったら、なんとカルガモの親子が道の脇の草むらを歩いてきていた。

カルガモの引っ越しだ! 生引っ越しだ! 初めて見た!

口々にピーピー鳴きながら、一生懸命下生えをくぐったり乗り越えたりして母鳥を追うヒナたち。

かわいい……。

実はこういうヒヨコが、まだちゃんとした翼になる前のオマケでついてる腕みたいなのをいっちょまえに広げたりぱたぱたさせたりする仕草が大好きなんだけど、分かってもらえるかな……。

大喜びでカメラを向ける人間達を警戒しつつ、一休みする母鳥。

多分、この先に点在する沼か池のひとつに行こうとしているのだと思う。

人間が集まってきても奥に逃げ込まずにいるということは、この母鳥は以前もこれを経験していて、何もされないという事を分かっているのかもしれない。

とりあえず、大量に写真を撮ったのだが、興奮していたせいか、この3枚以外ほぼ見れたもんじゃない出来になっていたのが痛恨のミス。

そんなカルガモの余韻にひたりながら、バスに乗ってひとつ下の中社へ向かう。

実は戸隠五社は歩こうと思えば全行程歩ける。

自然に富んだ風光明媚なこのあたりは、体力に応じてトライできるハイキングコースが何種類も整備されており、五社を回るコースもその中に入っている。

なので、最初は歩く事も考えたのだが、奥社で参拝と御朱印に必要以上に時間を取られたことから、他でも同じ事になる可能性が高いと考えて断念したのだった。

無理して行って終バスに乗れなかったりしたら大変だしね。

もっとも、中社から火之御子社は中社から歩いて15分、宝光社は火之御子社から15分。1時間に1本のバスを待つより歩いた方が早い場合も多い。

どうにかこうにかお参りを済ませ、やっぱりバスの時間が悪かったので火之御子社まで歩くことにする。

中社から火之御子社を経て宝光社に下っていく徒歩ルートは、特に神道(かんみち)と呼ばれている。

途中までは一般住宅地を通り抜けていくので普通に舗装された道路だが、途中からこんな感じの山道に変わる。

ここもハルゼミやカエルや野鳥の声がしていていい感じ。たまにクマが出るみたいだけど。

クマといえば、奥社へ歩いていく時に、近くでクマ鈴をリンリン響かせてる女の子がいて非常に迷惑だった。

これだけ人が多い所にクマなんてまず出ないし、実はクマ鈴の音は意外と大音量な上に、人間にとっても割と不快なレベルの高音域なので、近くでやられると耳に刺さるし周囲の自然の音がかき消されてしまう。

あまり続けるようだったら声をかけよう思ったけど、ほどなくして誰かから言われたのか、やっている事の意味のなさに遅まきながら気付いたのか止めていた。

ほんとクマ鈴をファッション感覚でつけるのやめてほしい。

そして火之御子社へ……と思ったらなんとここは宝光社だった。

どうやら途中で火之御子社へ向かう脇道を見逃してそのまま進んでしまったらしい。

さすがに倍の時間歩いているのにおかしいと思わないのはどうなのかと自分でも思ったが、どうせなら全部お参りしたいので全速力(ただし歩き)で火之御子社まで戻る事にした。

が、来るとき下りだったという事は、戻る時には登りになるという事にもなる。なんというか、もう音を上げたい気持ちになりながらお参りを済ませてまた宝光社まで戻り、5社をコンプリートしたのだった。

さあ帰ろう。

バスに乗ってまた1時間揺られて長野駅に戻ってきた。

奥社と中社で予想以上に時間を取られてスケジュールが狂ったが、火之御子社と宝光社へ行くのにバスを待つのではなく歩きを選んだことが、間違いを含めても大幅な時間短縮になったらしく、最終的に帳尻は合って当初予定していた帰りのバスにちゃんと乗れた。

で、長野駅についた時には17時過ぎ。

よしこのまま善光寺に行こう。

明日の下見だ。

長野駅から善光寺までは歩いて30分ほど。だらだら坂を上がっていく事になるが、店の連なる大通りなのでそれほど苦ではない。

そろそろ夕暮れが近い仁王門。

さすがに帰る人の姿が目立つが、これから行く人も一定数いる。

やっぱり無料の場所だけでいいので、混雑を避けてお参りしたいという人が多いのだろうか。

前立て本尊そのものは夕方には厨子を閉じてしまうので見れないが、本堂の無料エリアには普通に夜でも入れるし、お守りとかを売っている授与所も御朱印を書くところも20時までは開いているし、日帰りや団体のいないこの時間帯の方がむしろゆっくりできるのは確か。

参拝時間によって御利益が変わるわけではないしね。

仁王門の次にある山門は、上に上がれるようになっている。

夕方の長野市街。

転落防止のネットが一緒に写っちゃってるのはご愛敬。

山門から本堂の方角。

人が並んでいる白木の柱は「回向柱」と言って、ご開帳中に設置される。

この柱からは紐が伸びていて、その紐は最終的に今回ご開帳される前立観音の指に結ばれている。

そのため、柱に触るとそのまま前立観音に自分の思いを伝える事ができる、というもの。

人間様が来たときにはこの半分ぐらいの人しかいなかったんだけど、その後次第に行列が伸びてきている。

やっぱり皆さん昼間の地獄の待ち時間をかわしたいという思いは同じらしい。

日も落ちてそろそろ暗くなってきた。これはこれで風情があっていい眺め。

御朱印も30分待ちぐらいでもらえたし、どこかでご飯を食べてホテルに戻ろうか。