横浜開港祭で護衛艦『ゆうぎり』が一般公開されたので、行ってきた。

結構横須賀にもいた艦らしいんだけど、乗るのはこれが初めて。

そういえばこのクラスの艦は全体的にあまり乗った記憶がないな。パンフレットも『やまぎり』しか手元にないし。

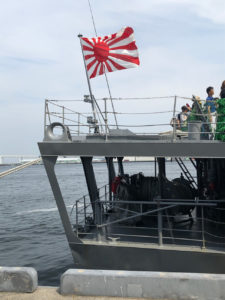

公開場所は大桟橋。

こうやって見るとほとんど人が来てないように見えるのだが……。

見学コースは上甲板を1週するだけ。でも護衛艦は久しぶりなのでちょっと楽しい。

甲板から見た『氷川丸』とマリンタワー。

写真には入っていないが右の方ではドラゴンボートのレース大会をやっていて、ここもなかなか賑やか。

ところでハーリーとドラゴンボートってどう違うんだろう。

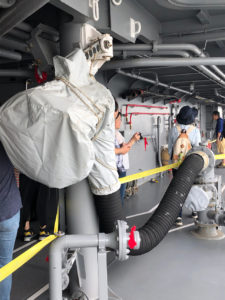

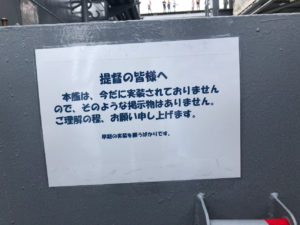

なんだこれ……と思って乗員の人に聞いたら、艦これの提督向けらしい。

ちょっと気の利いたジョーク利かせてみる俺みたいにドヤ顔しながら全員同じ事言ってくるオタクの皆さんの相手も大変ですね。

岸壁では陸自の装備とかを少し展示していた。

これは上から見た野外炊事具1号。

警務隊(自衛隊の中の警察機構)は白バイも持っている。初めて見た!

でも道路での取り締まりはしないらしい。

そういえばこの展示だけ、すぐ近くにスーツにイヤホン姿のSPみたいな人が1人ついてたんだけど、なんだったんだろう。

この他にも災害救難具やトラックもあり、小規模だけどなかなか見応えがあった。

あと、自衛隊グッズの売店もいくつか出ていた。

「空母いぶきのグッズはありますか」とおじさんから真顔で聞かれて売り子のおばちゃんが困っていたのがちょっと面白かった。

くじらのせなかから。

くじらのせなかは大体『ひゅうが』クラスの甲板と同じ高さなんだけど、艦艇は大体ぴったり横並びで停泊するので、『ひゅうが』からだとこんな風にきれいな上から写真は撮れない。

艦の上にいるより岸壁で展示見ている時間の方が長かった。

とりあえずまだ日も高いので、メイン会場であるみなとみらいの臨港パークまで歩くことにした。

海沿いに公園が整備されていて、いろいろ花が咲いている。

暑かったせいかアジサイが今年は早いな。

実はこれを見たくて臨港パークまで来たのだった。

水深3000メートルで使える水中作業ロボット。

潜水艇の弱みは海流などに流されることなので、地面に足をつけて安定的に動けるなら用途はかなりありそうだと思うのだが、あんまり引き合いがなくてイベント用みたいになっちゃってるうらしい。

営業の問題かな?

見たかった物を見れて満足したので、シーバスに乗って山下公園まで戻ることにする。

確かここのバラ園がまだ見れたはず。

もうなんか効率とかなく行きたい場所に行きたいように行ってるな。

途中の海保基地にいた『あきつしま』。

ちっちゃい背負い式砲塔かっこいい。

『ゆうぎり』のそばを通り過ぎたら、公開時間が終わって片付け中の乗員の人たちが手を振ってくれた。

おつかれさまー。

完全に逆光なんだけど、海側からの全体像はあまり撮る機会がないので、頑張って撮ってみた。

山下公園のバラ園。

開花の時期はほぼ終わりのようで、全体的に散りかけているが、植えてある本数と密度がすごいのでまだこんなに華やか。

ところで、ジギタリスが結構な割合でバラに混じって植わってたんだけど、何か意味があるんだろうか?

銅像の頭の上で頭をもこもこにしながらご機嫌にさえずってた雀。

ここでお腹がすいたので、中華街でお粥を食べて関帝廟にお参りして、買い物をして帰ってきた。

本当はホテルニューグランドに入りたかったのだが、すごい順番待ちになっていたのであきらめた。