全部フェデフルールの羽。

良くもこれだけいろいろな色を1羽で揃えたものだね。

2/22にマチュピチュ展に行ってきましたが、帰宅後少々調子が悪かったため、遅れてアップします。

昼に朝霞駐屯地で東部方面隊創立記念行事の昼食会があったので、帰りに六本木に寄ってマチュピチュ展を見てきた。

大絶滅展もそうだったけど、最近、なんでこれがそこまで混むの? ということが良くある。

マチュピチュも日本人に人気の観光地らしいし、どうかなあと思ったが、どうも展示を見ると土器ばかりでそこまで一般に刺さりそうもないので安心していた。

甘かった。

入って分かったのだが、入口を入ってすぐの所に展示の概要を4分ほどの映像で紹介する巨大スクリーンがあって、しかも通路の構造的にスルーしづらいため、そこで人が滞留してしまっているのだった。

まあここだけじゃなくて、中もいい加減人多かったのだが。

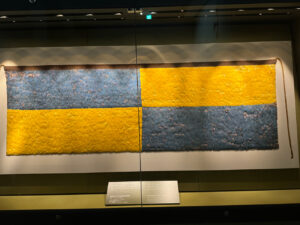

ルリコンゴウインコの羽を織り込んで作られた織物。長さ5メートルほど。

これだけの羽を集めるのに何羽のルリコンゴウが……などと考えてはいけない。

前半の展示は大体こんな感じ。

いろんなモチーフの土器が続く。右下のは金とターコイズの耳飾り。青と金の対比がきれい。

ターコイズは中東しか知らなかったが、南米も結構な産地らしい。

猫のような何か(左)とヤギのような何か(右)。最上段は頭の両側にヘビを垂らしたフクロウの神らしい。

巨大水晶の首飾り。

どのぐらい巨大かというと、うちのマメルリハより大きい。

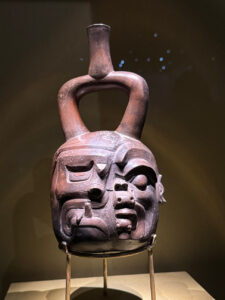

シャーマンが神へと変容する過程を表した土器。

昔の人にとっては、これが本当の事だったんだよね、すごい。

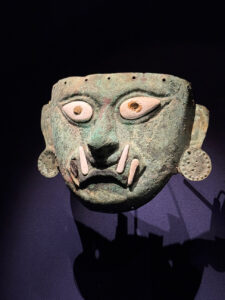

モチェ文化の神話の英雄アイ・アパエックの顔。

中盤の展示は、このアイ・アパエックの冒険? を中心に展開されていくのだが、モチェ文化の神話なんて知っている人の方が少ないだろうし、大丈夫か。

……と思っていたら、話そのものはアイ・アパエックが国を救うために海に行っていろんな生物と戦い、その力を身につけるけど最後には死ぬという、古代史に割と良くある話だったので助かった。

すごくスタイリッシュなトカゲの意匠の耳飾り。欲しい。

こういうのをグッズにして売ればいいのに。

カニの鼻飾り。

多分、上の切れ込み部分を鼻の穴に挟んでいたのではないかと。邪魔そう。

カニと戦うアイ・アパエック。このあと自分もカニになったりしている。

力を使い果たして老人の姿になった死ぬ直前のアイ・アパエック。

ここまでは良くある変身神話なのだが……。

そのうち唐辛子になったりトウモロコシになったりし始めるのでもう訳が分からない。

トウモロコシも唐辛子も貴重な食料だったので、そこに神性を与えた形という事なんだろうけれど、そこで変身しなくてもいいじゃないか。

まあまあ血なまぐさかったりあからさまに性的だったりする展示もある。

これは生贄になる直前の捕虜。

最後は皆さんお待ちかねのインカの黄金の展示だった。

ここが一番混んでて、まあやっぱりそうなるよねって思った。

これらの黄金は、埋葬されていた王や偉い人の副葬品。

地位や作った職人の善し悪しが素人でも分かるのが面白い。

奥のがカボチャの種をモチーフにした胸飾り。手前のはカエルの首飾り。

カボチャの種をこういう風にデザインに使うとか、どうやったら思いつくんだろう……。

キープって今解読されてるんだっけ?

子供の頃は完全に謎の存在だったけど。

混んでなければそこそこ面白かったと思う。とりあえず、アイ・アパエックについて詳しくなれた。

ただ、展示の仕方が独特で、テーマに合わせるために年代や地域、文化をほぼ無視して並べているのがちょっと気になった。

まあ企画したのが美術館で博物館ではないからという事なんだろうけれど。

世界らん展に行ってきた。

寒いし天気も悪いし、こんな日にわざわざランを見に行く酔狂な人も少ないだろうと思ったら、すごい混んでた。

今年の目玉は、遺伝子操作で作られたブラックライトを当てると光るコチョウランなのだが、展示ブースが1時間ぐらい並びそうな勢いで行列していたのであきらめた。

すっかりおなじみの背の低いパフィオ。

最近かなり値が下がってきて、安い物は数千円ぐらいなので、そろそろ手を出せそうな頃合いになってきた。

来年あたり試してみようかな。

春蘭も最近いいなと思うんだよね。

主に鉢が大きいからできないけど。

毎回毎回、入口に大きなディスプレイを作るので、人がそこで滞留してなかなか入れないということになっていたのだが、さすがに気付いたのか、今回はディスプレイを会場の真ん中に持ってきていた。

ほとんど人がいないように見えるが、人が写真内に入らなくなる一瞬を待ち続けて撮っただけ。

青い系カトレア。珍しい。

カトレアもバラと同じで真っ青というのはなくて、紫色になる物を青系と称している。

半透明のきれいな花。

すごく欲しくて探したら、同じのを売っていたブースがあったので即購入した。

……でも落ち着いて良く考えてみたら、数年前にこれ買って枯らしてたわ。

花がついている部分だけでゆうに1メートルを超える巨大コチョウラン。

しかも全部の花の大きさが揃っていて、花びらにシミや傷もないというとんでもないクオリティ。

そしてまた色々買い込んでしまった。

なんか今回、常連の出展者がいくつか出していなかったし、ブースの数も減っていた。ディスプレイを会場中心に持ってきたのと、新規にイートインコーナーを設置したのとで、減らさざるを得なかったのかもしれない。

ひすい永眠。

昨日までは、よたよたしながらもプラケースの中を動いて細々と粟穂をつまんでいたのだが、今日になって急激に状態が悪化し、ほとんど朦朧として寝たきりになった。

そして午後になってから何度か発作を起こして息を引き取った。

今月の26日で8歳になる所。まだちょっと別れるのには早かった。

正直、ひすい、ふぶき、カラ、アッサム、サーラルと、ほぼ同時期に買った我が家のマメどもの中では、ひすいとカラが最も健康だった。

遺伝的なものを考えると、一番長生きをするのがカラで、その次がひすいだと思っていたので、一番早く死んでしまったのは意外でもあり残念でもある。

ひすいの亡骸をプラケースに寝かせておいたら、アッサムが何度も寄ってきてはのぞきこんでいた。

目が不自由なのに、何かがおかしいというのは気付くらしい。

この後もしばらく止まり木を右往左往してはプラケースの方を伺っていた。

夜になって他の鳥を寝かせようと準備をしていたら、ブロッサム、通称ちびころの「およ」という鳴き声が聞こえた。

何の疑問もなく返事をしたのだが、当然ながらブロッサム、通称ちびころはもうこの世にはいない。

もしかすると、ひすいを迎えに来てくれたのかもしれない。

ひすいは相変わらず脚が悪い。

ただ、エサはたくさん食べるし(お腹に優しい剥きエン麦と、嗜好性の高い赤粟穂を提供中)、フンも普通だし、日常の行動も、不自由な脚でできる範囲で普通にやっている。

そして、バリアフリーで床材にしている雑巾と、爪に引っかからないよう雑巾の上にかぶせているキッチンペーパーを日々むしってボロボロにしている。毎日取り替えるキッチンペーパーはともかく、雑巾はやめてほしい。

病院では、目のすぐ近くに手を近づけても全く反応しないので、もしかして目も見えていないのでは? などと先生は心配をしていたが、元々この鳥はそういう事に無頓着なたちで、目にゴミがついていても平気な顔をしていたりする。とりあえず行動を見ている限りでは視力は問題ないっぽい。

せっせと羽繕いをしているひすいと、自分が撮られていると思っている長門。

神経の異常というと遺伝的な可能性もあり、なんかこのまま長期戦になる予感しかしないけど、まあ元気ならそれでいいかな。

ひすいが病院送りになった。

年末から、立つ時にぐらぐらしたり、歩く時によたついたりして脚に力が入らないようだったので、年が明けたら病院に連れて行こうと思っていた。

その時はまあ予約が取れたらでいいやと思っていたのだが、松の内が明けたら急に脚がほとんど動かなくなった上に、食欲もなくなっていたので、慌てて病院に駆け込んだのだった。

もっとも、連れていく時には、ほぼ完全に復活してエサももりもり食べていたんだけども。

てっきり、マメルリハで良くある「肝臓障害で肝臓が腫れて、近くにある脚の神経を圧迫して歩けなくなる」かと思ったら、肝臓は全く異常がなくて、どうも神経か脳の問題らしい。ついでになぜか胃もかなり腫れていることが分かったので、神経と胃の薬をもらって帰ってきた。

何が原因なんだろう。何かの中毒だとしたら、他のインコや一緒に出しているアッサムにも異常が出ると思うんだけど。

カゴだと金網を登っていっては、脚の力が尽きて立ち往生するのを繰り返すので、病人用のプラケースに住まいをチェンジした。

ところがひすいはこれが不満で、ここから出せとドタバタ右往左往している。

脚が悪い自覚全くないな、お前。

不自由な脚でドタバタやったので疲れたらしくて、しばらくしたら居眠りを始めた。

これで、我が家のマメルリハ6羽のうち4羽が病気ということになってしまった。

このうち3羽が同じブリーダーさんで、迎えた時期もほぼ同じというのが、ちょっと気になるんだよな……。

もう6~7年前だし、これだけ経ってしまうと確かめようがないんだけれども。