老朽化を理由に、9月末で閉館になる京急油壺マリンパークに行ってきた。

八景島シーパラダイスができるまで近隣に大きなレジャーランドのなかった三浦半島人にとって、最も手軽な「お出かけ」の場であり、三浦半島の小学校が必ず1度は遠足の地として選ぶ場所でもある。

いわば三浦半島人のソウルランドと言ってもいい。

そのソウルランドがなくなるのだ。これは是非行かなくてはなるまい。

マリンパークへは、京急三崎口駅からバスで15分ほど……なのだが、なんだろうこの行列は。

しかも道路も渋滞していて、倍ぐらい時間がかかった。

まさかすでに閉園で人が押し寄せるムーブになっているのか?

見始めたところで、魚のショーが始まったのでそっちに行った。

これ、もう何十年と続いている伝統のショーなんだよね。

小さい頃から来る度見てたわ。

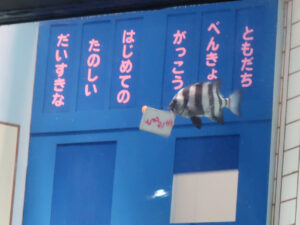

主人公であるイシダイの縞七くんは小学生。朝学校に行ってから家に帰るまでをお見せします、という設定。

朝の通学。

信号が緑になるとちゃんとそっちに向かう魚たち……なのだが、交互に色が変わる事を学習しちゃってずるしてる奴が結構いる。

魚も色を見分けられるということを示す芸。

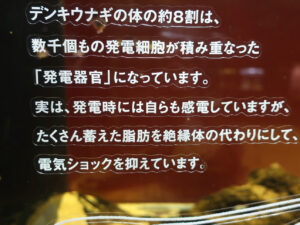

デンキウナギの校長先生。

発電するとスピーチが流れる。

算数。魚も計算ができる……わけではなく、裏から人間が指示をして正しい答えを灯している。

国語。ふたつのカテゴリから言葉を選んで持ってくる。

なお、その言葉を元に文章を作るのは人間。

体育。輪くぐり。

すごい速かった。

おうちへ帰る縞七くん。

この魚芸、どこででもやっているものだと思っていたけど、実際にはやっている水族館をほとんど見ない。

コスト的に調教の手間が割に合わないのかな。かわいいと思うんだけど。

さて、ショーが終わったので本格的に展示を見ることにしよう。

カニ。

古代魚。

多分シャコとカニ(名前忘れた)。

全体的に写真がぼんやりしているのは、水槽の透明アクリルが古くて恐らく傷だらけになっているため。

壁にがっちり固定してあるので交換もできないし、こういう部分も老朽化ということなのだと思う。

というか、暗い上にこれなのでちゃんとした写真があんまり撮れないや。一眼持ってくれば良かったなあ。

タカアシガニ。昔は数匹いたけれど、今は1匹だけだった。

隣の魚の名前は忘れたが、これ遠近の関係で大きく見えているのではなくて、実際にタカアシガニとタメをはるぐらい大きい。

古代鮫の剥製。

ここは研究施設でもあるので、こんな学術的な展示も結構ある。

メガマウスの内臓ホルマリン漬け1匹分なんてのもあった。

きれいなアオリイカ。

人が気になるらしくてしずしずと近づいてくるのだが、指を出すとびくっとなってあとずさりするのがかわいい。

一方、何を考えているのか分からないコウイカ。

目が合った。

歩く魚、ホウボウ。

歩いてた。

サンゴとなんかそっと隠れてた魚。

ダイオウイカのホルマリン漬け。

意外と小さい気がするが、ダイオウイカの全長とはあの腕を含んでのものなので、いわゆる「本体」はそれほどでもないらしい。

イセエビさんとウツボさん。

イセエビは連休に紀伊勝浦から実家に土産で送ったのだが、あれは実はかなり小さかった事が判明した。

そのイセエビがカラフルになって巨大化したニシキエビ。

ここまでになるとむしろおいしくなさそう。

大抵の場合、大きな魚の方がホンソメワケベラに掃除してもらいたくて寄っていくのに、ここでは彼らの存在など無視して泳ぐ大きいの(名前忘れた)を一生懸命ホンソメが追いかけて回っていた。

まるで水中を飛ぶ蝶のようなミノカサゴと、ミノカサゴを撮っていたら勝手に写り込んできたハコフグ。

フグも好奇心強いからな……。

これも小さい頃からあった、水槽の後ろに人が入れる場所があって、まるで水の中にいるような写真を撮れるコーナー。

マリンパークの目玉は、2階にある円形の大回遊水槽。

今でこそこれ以上の施設はあちこちにあるが、1968年の開館当時は確実に日本一(自称東洋一)だった。

昔はもっといろいろな種類がいたような気がするが、光の中を思い思いの速さで回遊する魚たちを見ていると飽きない。

餌やりの実演もあるのだが、残念ながら時間が合わなかった。

サカサクラゲ。

魚だけではなく、動物や鳥もいる。

これはゴマフアザラシ。

もともとは1頭だけしかいなかったのが、今年になって2頭増えたそうだが、やってきたと思ったら閉館になってしまう2頭がちょっと不憫。

イワトビペンギン。

いくらでもいる。日本で初めて二世代繁殖に成功しているそうな。

人間が気になって仕方がない皆さん。

カメラやスマホを構える人間に興味津々。

まあ、一方的にこっちが見るだけじゃないのはいいことだね。

人間を気にしながら歩いていたら、足を踏み外した人。

コツメカワウソの寝顔。

全員寝ているので寝顔しか撮れない。

なぜフクロウが水族館にいるのか、良く分からない。

オットセイ。寝ながら泳いでると思ったのだが、別にそうではなかったらしい。

園内にはビオトープも作られている。

メダカやオタマジャクシなどがたくさんいて楽しい。

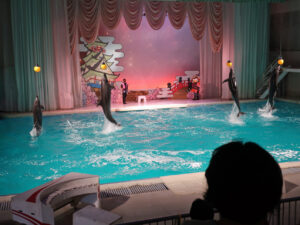

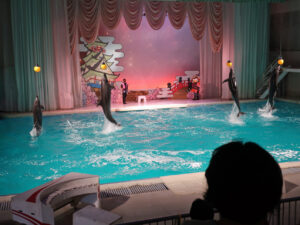

いるか・あしかショーももちろん見た。

ここのは演劇仕立てになっていて、今回はペンギン(着ぐるみ)の武将と配下のオットセイやイルカ(実物)たちのお話。

でもこの着ぐるみはペンギンというよりつば九(以下略)。

普段は気が向いた時に入れるのだが、今は入場者が多いので、入場時に決め打ちで整理券を配られる。

動物たちに指示する飼育員もちゃんと和風っぽい装い。

オットセイが水戸黄門のテーマを演奏し、それに合わせてイルカが合唱するというシュールな芸。

なぜその曲を選んだ。

思いのほか夢中で楽しんでしまった。

子供の頃の思い出施設って、大きくなってから訪れると大なり小なりコレジャナイ感があるものだが、ここには全くそれがない。小さい頃から何度となく楽しんだものがそのまま残っていて、さらに新しく楽しめるものができていた。

閉館後、ここは取り壊されて、高級志向の滞在型リゾート施設に生まれ変わるのだという。

ぶっちゃけ、三浦半島はリゾート地としてはかなり格下な上に、すでに京急は近隣に複数その手の物は作っているので、どう考えても新規顧客を呼べないまま、パイの食い合いになるだけにしか見えないのだが、要するに手持ちの駒が少なくて、これが精一杯なのだろう。

小さい頃からあって、これからもずっとあると思ってたのに、今日見た物は全部、写真と思い出の中にしか残らなくなる。

どうもありがとう、さようなら。

と余韻に浸りながら帰ろうとしたのだが、まだ時間が結構あるので、ふと思いついて川崎水族館(カワスイ)に行くことにする。

前から1度行きたかったのだが、そのためにわざわざ川崎に行くのも面倒臭かったのだ。コロナだし。

幸いマリンパーク最寄りの三崎口駅と、カワスイがある京急川崎は、京急1本で行ける。両者を比較するのも面白そうだ。

というわけで、カワスイ。

入口の写真を撮り忘れたので、入場チケットを撮ってみた。

水族館なのにカピバラなのか。

レイアウトはきれいで手が込んでいる。

が、魚の説明がいまいち。

明らかにメダカとイモリ以外の魚もいるのだが、それについての表示が全くない。見た人もたまに勘違いをしている。

水槽ごとにQRコードが出ていて、詳細な説明はそこを見てということらしいが、それそういう省略の仕方しちゃ駄目なところじゃないか。

カメが木に登っていた。珍しい物を見た。

ここも展示は魚だけじゃないんだ(知らなかった)。

もふもふふかふかですごく触りたいワライカワセミ。すごいこっちを見てくる。青い羽がきれい。

多摩川だかどっかで捕れた黄金のナマズ。いわゆる白変種。

水槽は大体がこんな感じ。はっきり言うと、熱帯魚のレイアウト水槽。

展示されている魚も熱帯魚ショップで購入可能なものばかりだし、なんか微妙だな。

こっち見んな。

カメレオン。かわいい。

水中(カラシン類)と地上(アルマジロ、イグアナ)、樹上(コモンマーモセット)の生物を複合的に展示している。

実際の生態系に忠実なのかという疑問はさておいて、こういうのをもっとやればいいのに。

2匹いたコモンマーモセット。なんだかやたらとアグレッシブで、木や天井を跳び回って大暴れしていた。

アルマジロは足が短くて木をまたげず困っていた。

カエルたち。

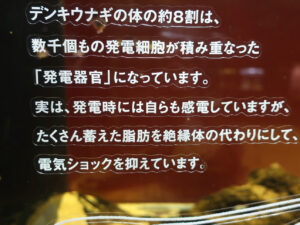

デンキウナギは実は自分の電気で自分も感電していたらしい……。

なんかの鳥。

くちばしが曲がっているからトキの仲間かな?

ひっくり返って起き上がれなくなっていたカメと、そこにつっこんでカメの窮地にさらに輪をかけるアルマジロ(別個体)。

近くにいた飼育員さんに通報した。

助けてくれた飼育員さんに甘えに行く2匹。かわいい。

なぜかナマケモノもいた。

割と機敏に動いていた。

複合ビルの10階という制約の中で、できることは限られるし、研究施設でもある油壺マリンパークと、手軽なエンタメ水族館のカワスイを比較してはいけないのだけど、もうちょっとやりようはないのかという感じはする。

動物をあれだけの手間をかけて展示する事ができるなら、本来の対象である魚類をもっと充実させるべきではないだろうか。

○おまけ

油壺マリンパークにいた乗り物。

すごく乗りたかったけど、大人なので我慢した。