帰宅後すぐに寝てしまったため、遅れてアップしています。

奈良最終日は東大寺と春日大社を回る予定。

だが、前日の階段と坂道苦行の疲れがまだ残っているらしく、どうも意気が上がらない。

しかもキャッシュカードを忘れてきていたために手持ち現金がそろそろ底をついてきている。

最初は、いざとなったらクレカがあるからなんとかなるだろうと思っていたのだが、地方はキャッシュレス決済に対応していない店も多いし、神社仏閣はそもそも現金しか使えない。

駅からすぐの東大寺と春日大社ならその気になればまた来れるし、無理をしないで適当なところで帰ろう。

道を間違えたのでショートカットしようと境内を通った興福寺。有名なイケメン阿修羅像のある寺。

通り抜けるだけなのも何なので阿修羅像含めてちょっと見てきた。

東金堂。

本尊、薬師如来が補佐役の日光菩薩、月光菩薩及び弁論に長ける維摩居士、知恵の文殊菩薩を両脇に従え、その周囲を武器を構えた十二神将が固め、さらに壇の四隅で四天王がにらみをきかせるという、なかなか迫力のある配置になっている。

見ながら「仏の軍隊」なんて単語がちらっと浮かんできてしまったのはここだけの話。

北円堂。

……もともと行くつもりがなかった所なので、下調べしてないんです。すみません。

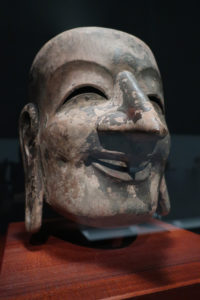

阿修羅像ばかりが有名だけど、もともとこれは八部衆という、8人の神様のうちのひとり。

残りの7人の像も阿修羅に劣らずみんな穏やかでかわいらしい顔をしているので、もっと有名になってもいいと思う。

大仏殿。

写真だとこぢんまりしてしまうが、高さは約50メートル、幅約58メートル。目の当たりにすると本当に圧倒的。

出入りしている人と比べるとその大きさが分かると思う。

しかもこれが全部木。これだけの物を作れてしまう日本の木材の豊かさもすさまじい。

本当に全てがでかい。

二月堂からは奈良盆地が一望できる。

夜景もきれいだろうなー。

とりあえず見たい物は見たので、帰ろうかそれとも春日大社に行こうか考えながらふらふらそこらを歩いていく。

大仏殿の後ろの講堂跡と広場。逆光なので色があせてしまったが、黄色と緑と赤のコントラストがとてもきれい。

同じ事を思う人は多いらしく、写生に興じるおじさんおばさんがいっぱいいいた。

やや警戒気味にこちらを眺めるボス牡鹿。かなりのイケメン。

このあたりは東大寺の裏側で訪れる人も少ないことから、角切断の憂き目をまぬがれたと思われる。

やがて、立ち上がると座っていた牝鹿を追い払い、地面の匂いを嗅ぎ始めた。

どうやら発情を確かめているらしい。

イケメンもどこかに消え去るフレーメン顔。

一方のメスはかなり迷惑そうだった。

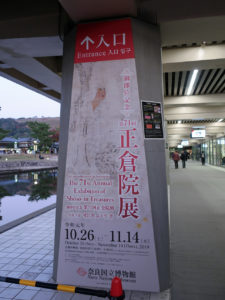

もう正倉院と鹿で満足したので、これで帰ろうかな。

でもまだ昼前だからもうちょっとぶらぶらしよう。

東大寺はところどころに、無縁仏の墓標だかかなにかの記念碑だかがまとめられている場所がある。

こういうのも、由来を調べたらそれなりの歴史がありそう。

この鹿も角が立派。

身体の大きさはさっきの牡鹿に負けるけど。

東大寺から出て少しの所に、いやに立派な門構えの建物があると思ったら知事公舎だった。

さすが奈良は違うな。

池のほとりで何やら一生懸命ほじくったり、木の枝を拾っては落としたりしていたカラス。

何をやっているんだろうと見ていたら、そのうち気付かれて文句を言われたので退散した。

本人は秘密のつもりだったらしい。

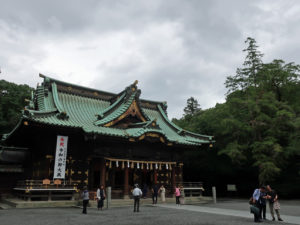

そして、帰ろうとしていたはずなのに、なぜか気付いたらいつの間にかバスに乗って春日大社に来てしまった。

あれ? なんで?

朱塗りにいい感じに日が当たっている門。

大量の中国人観光客とそうでもない西欧人観光客に、七五三まで加わって結構な賑わい。

左側が舞殿。ここからでも参拝できるが、実はこの舞殿、本殿からかなり低い位置に建っている上に位置的に斜め、しかも本殿側の御簾が低めに下ろしてあるので、ここからだと本殿が良く見えない。

でも別途500円を払えば本殿敷地内に入り、正面からお参りできるという、実に良くできた金儲けシステムになっている。

まあ、じゃあ500円払いましょうか。

小さな末社とイチョウ。

奈良に来てから今日まででまた紅葉が進んだ印象。

藤波之屋という、真っ暗な回廊に釣り灯籠がたくさん灯してある場所。

うん、まあいろいろ見たし、今度こそ帰ろうかな。

こうやって道路側を眺めている鹿は大抵人間が何かくれるのを待っている。

良く訓練された鹿は、人が接近すると物欲しげに見つめるのだが、「ないよ」と両手を広げるとすぐにさっと目をそらして了解の意を伝えてくる。

最終日は適当になったけど、面白かった。

今度は絶対に三輪山に登りたい。